| 一般情况 | |

| 品种:英国短毛猫 |

| 年龄:2个月 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:否 | |

| 诊断:肛门闭锁 | |

01 主诉及病史

因疑似肛门闭锁被转诊。

主人称肛门周围有粪便污染,且腹部膨胀。

02 检查

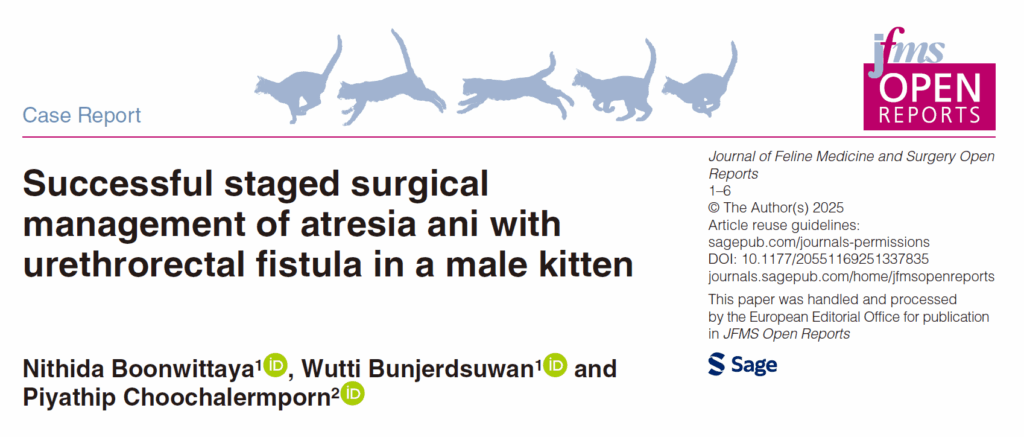

体重0.55公斤。精神状态良好,体况评分3/9。体格检查发现肛门开口完全缺失,被一个突起的凹陷所取代,且有水样粪便从阴茎尿道滴出(下图)。

↑ (a)肛门凹陷,无肛门开口,且在阴茎尿道口处可见粪便排出。

患者未表现出任何尿路感染的临床症状(如排尿困难、尿潴留、尿频)。腹部触诊发现结肠轻度膨胀。肛门反射存在但不明显。

血常规和血清生化均正常。通过膀胱穿刺获取的尿液样本进行尿液分析,未发现血尿、脓尿或细菌尿的证据。还进行了尿液培养。

腹部X光片显示结肠扩张,直肠末端位于肛门区域上方1厘米处(下图)。采用24号静脉导管(去除导丝)置入阴茎尿道数毫米处,进行正性对比逆行尿道造影。共缓慢注入4毫升对比剂,含1毫升碘海醇溶于3毫升生理盐水。连续X光片确诊为尿道直肠瘘。

↑ (b)平片显示结肠扩张,充满粪便和气体,直肠在肛门区域上方以盲袋形式终止;(c)尿道造影显示尿道与直肠之间存在憩室样瘘管。

确诊为II型肛门闭锁,特征为肛门膜持续存在,直肠在肛门膜头侧终止为盲袋,并伴有尿道直肠瘘。

拟采用分阶段治疗方案,初次手术进行肛门成形术,以最大限度降低手术及麻醉风险。

03 治疗

全麻采用丙泊酚(6 mg/kg IV)诱导,气管插管后以七氟烷与氧气混合气体维持。术前给予头孢唑林(20 mg/kg IV)和吗啡(0.1 mg/kg IM)。麻醉期间持续静脉输注乳酸林格氏液(3-5 mg/kg/h)。

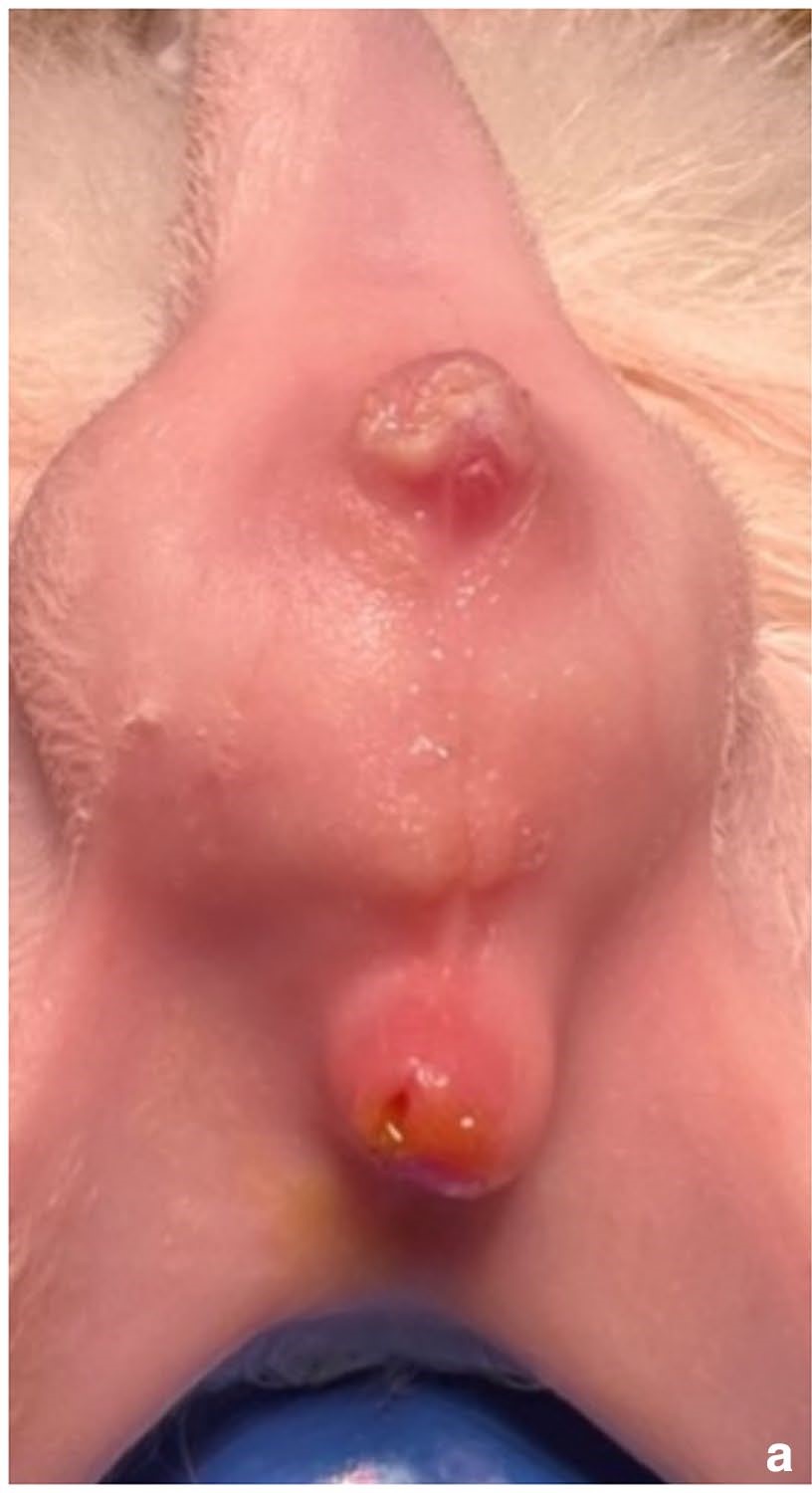

采取仰卧位,会阴部略微抬高。在肛门凹陷处、肛门囊内侧处(下图)做垂直椭圆形切口。使用肌腱剪刀将皮肤与深层组织分离,随后小心分离肛门凹陷处下方的皮下组织。

↑ (a)在肛门凹陷处做了一个垂直椭圆形切口(椭圆形虚线);(b)直肠开口与皮下组织和皮肤进行了缝合;(c)肛门成形术完成。

在整个分离过程中,外肛门括约肌和肛门囊均得到保留,确保所有操作均在括约肌内侧进行。根据放射学结果确定的远端直肠囊的位置,术中通过其增厚的壁和可触及的粪便样内容物进行辨别。

使用4-0缝线在盲肠直肠袋内进行操作。通过钝性分离将直肠袋与周围组织分离,确保在将直肠袋向尾侧牵拉时有足够的活动空间。通过固定缝线逐渐将直肠推进括约肌,直至盲囊在无张力状态下可达会阴部皮肤。

随后切开直肠末端约1厘米直径,移除固定缝线,并使用单层4-0缝线简单间断缝合将直肠开口缝合至皮下组织和皮肤。在完成手术前清除嵌塞粪便。

术后当天出院,口服头孢拉定(20 mg/kg,q12h)共7天,并喂食湿粮。术后4天收到的尿液培养结果显示无细菌生长。

术后第一个月内,远端直肠和肛管处发生3次粪便嵌塞,粪便呈硬块状。通过轻柔会阴部按压进行手动排便成功,术后粪便性状保持正常。此外偶尔出现粪便失禁,但于1个月内逐渐缓解。术后未发现尿路感染。

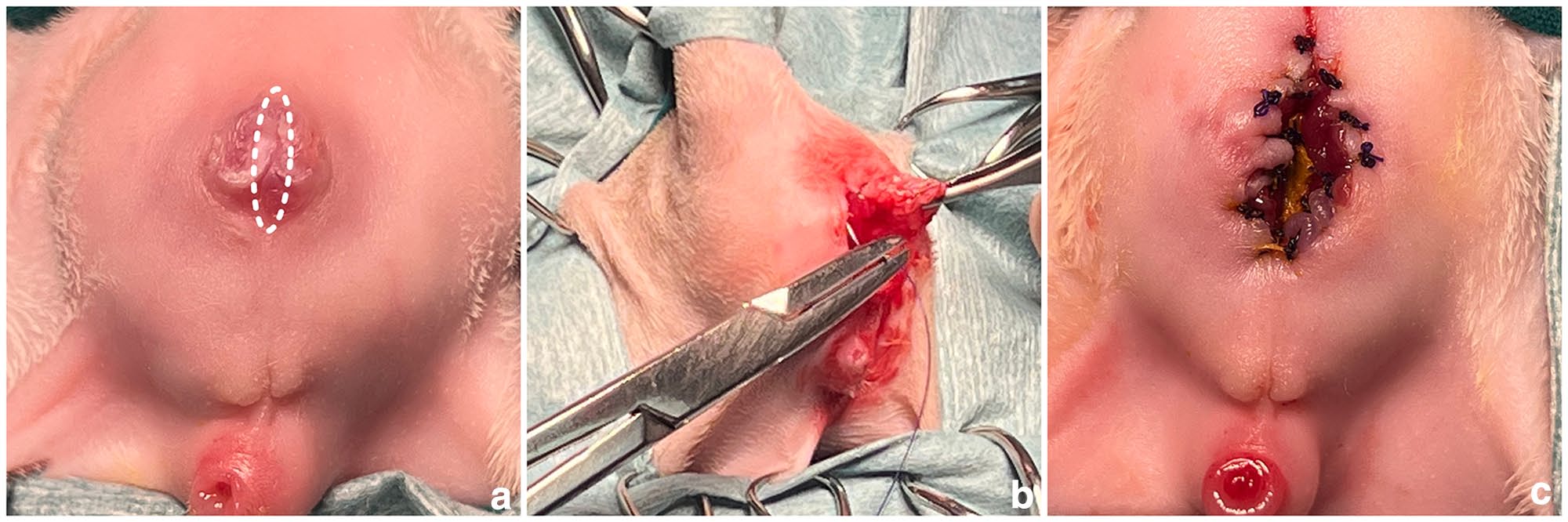

术后6个月,体重2.2公斤。尿液和粪便均能正常控制,但阴茎尿道仍持续有粪便排出。X光确诊存在尿道直肠瘘(下图)。由于担心麻醉时间过长及相关风险,主人选择在未进行术前CT扫描的情况下进行第二次手术修复。

↑ (a)术前尿道造影(首次手术后6个月)确诊尿道直肠瘘。

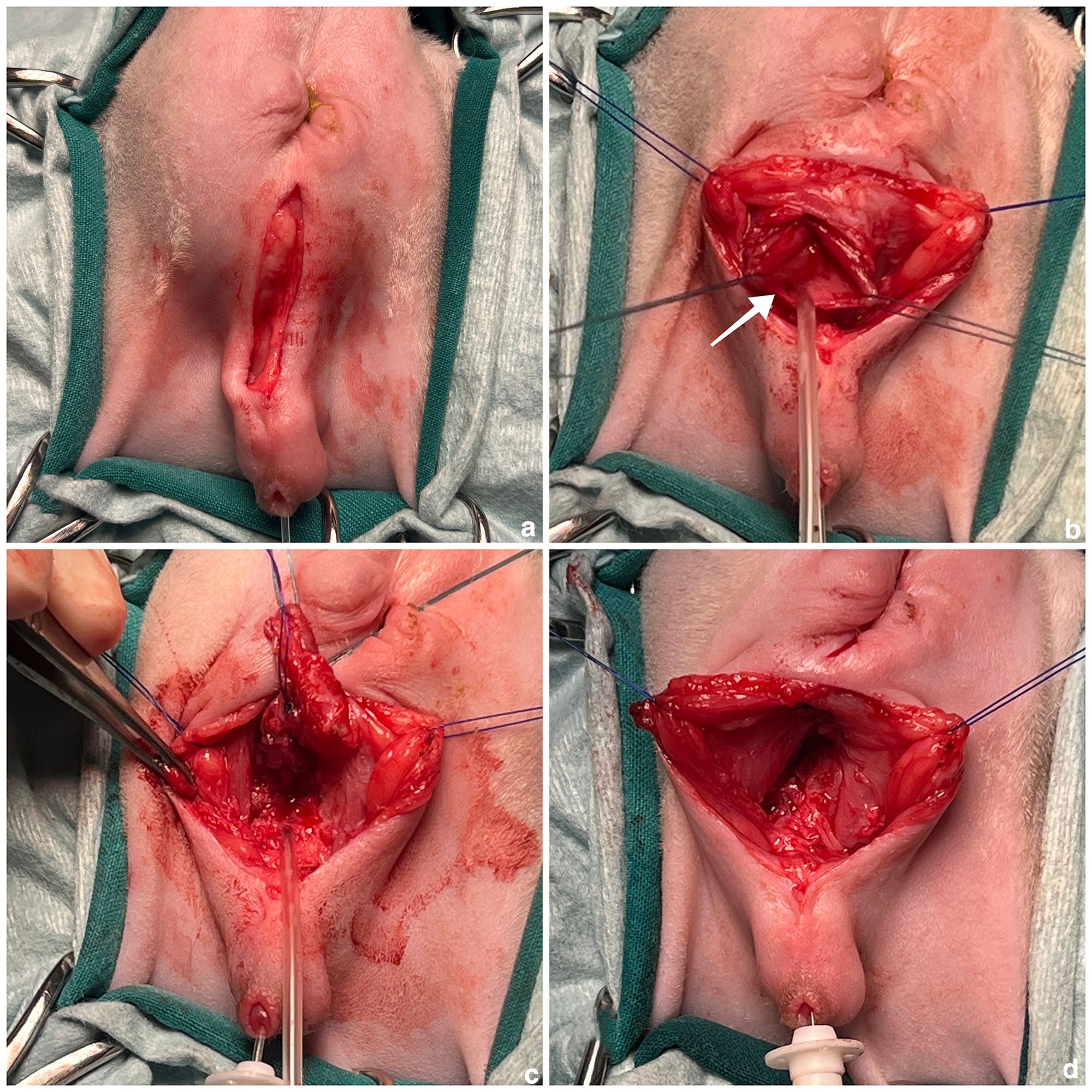

第二次手术在全麻下进行,采用与首次手术相同的操作流程。直肠被手动排空,肛门囊被压缩以减少污染。采取仰卧位,肛门开口处行荷包缝合,并插入3号导尿管进行膀胱引流。引流后,导尿管被堵塞以防止漏尿。

采用腹中线会阴切口,自肛门前1厘米处开始进行背腹向切开,保留外肛门括约肌,并延伸至阴囊-包皮交界处(下图)。通过同一切口进行去势手术。仔细分离会阴组织直至发现并隔离出不对称的憩室样瘘管。由于放射学检查未能完全明确瘘管形态,故直接打开瘘管进行探查。

↑ (a)在会阴部中线处做垂直切口;(b)切开瘘管,并将导管插入尿道口(箭头所示);(c)瘘管切除术从腹侧开始,导管重新插入尿道;(d)切除后会阴部内视图,显示瘘管切除后的区域。

通过瘘管短暂插入第二根导尿管以确认尿道连接,随后拔除该导管,而初始导尿管保持原位。在憩室周围进行钝性分离以将瘘管与周围组织分离。瘘管腹侧与尿道连接的部分被切除。导管重新插入以验证尿道缺损的位置,随后采用4-0缝线以简单间断缝合方式关闭缺损。瘘管背侧与远端直肠连接的部分采用3-0缝线双重结扎后切断。

手术部位用温热无菌生理盐水冲洗,更换手套和器械后进行缝合。会阴部切口分层缝合:皮下组织采用3-0缝线以简单连续缝合方式缝合,真皮层采用4-0缝线,皮肤采用3-0尼龙线以简单间断缝合方式缝合。

04 预后

术后恢复顺利,并入院接受术后护理,期间密切监测并发症。吗啡(0.1 mg/kg SC,q6–8h)和罗贝考昔(2 mg/kg SC,q24h)在术后2天内给予并停用。阿莫西林-克拉维酸钾(15 mg/kg PO,q12h)使用10天。

术后5天出院,未出现伤口并发症。

术后第10天的造影检查确认无尿液渗漏(下图)。表现出正常排尿和排便。

↑ (b)术后尿道造影显示无尿道漏液或狭窄,且尿道与直肠之间无连接通道。在1年电话随访中,猫仍保持健康,未观察到异常。

05 讨论

肛门闭锁(Atresia ani)是一种罕见的、可能危及生命的先天性肛门直肠发育畸形,犬比猫更常见,尤其是在雌性动物中。雄性幼猫中肛门闭锁的罕见性已得到充分记录,全球仅有少数病例报告,其中包括一例雄性假两性畸形病例。

先天性肛门直肠畸形常伴随异常的泄殖腔发育,其中大多数雌性病例与直肠阴道瘘相关。然而,雄性幼猫中伴有先天性尿道直肠瘘(即直肠与尿道腔相连)的肛门闭锁极为罕见,需进行手术治疗。除本病例外,尚未有该病症的成功手术治疗案例报道。

肛门闭锁的手术干预旨在恢复肛门直肠连续性、维持结肠蠕动功能并保护外肛门括约肌以保持自主排便能力。及时手术干预对于预防致命并发症(如巨结肠、慢性腹部膨胀、肠道无力及梗阻)至关重要,尤其在无法排便的病例中。在本病例中,患者就诊后立即进行了手术,以避免延误并最大限度地降低这些并发症的风险。

选择肛门成形术治疗II型肛门闭锁。与I型不同,I型患者虽存在肛门开口但狭窄,可能对扩张术或气囊扩张术有反应,而II型则需要手术创建功能性肛门。

粪便失禁是术后常见的并发症,但许多术前存在可诱发肛门张力的病例在手术后表现出可控的排便功能。仔细的解剖分离对于保留外肛门括约肌的神经支配和结构完整性至关重要。推荐使用替代技术(而非瘘管瓣膜法)将远端直肠与肛门连接,旨在保留内肛门括约肌并减少术后并发症。

本病例未采用此类技术,因需分次手术以最小化麻醉风险,且初次手术时会阴部入路存在局限性。然而,先前多例未采用瓣膜技术的病例在不同时间段内均未出现粪便失禁且预后良好。本病例中,术前肛门张力正常及外肛门括约肌的保存对术后粪便控制起到了关键作用。

总之,这是首例成功采用分期手术治疗雄性幼猫II型肛门闭锁合并先天性尿道直肠瘘的病例报告。手术首先进行肛门成形术,随后通过会阴部切口行瘘管切除术,优先考虑结构保存,最终获得良好的临床效果,为类似病例的兽医治疗提供了新的参考。

文献来源:Boonwittaya N, Bunjerdsuwan W, Choochalermporn P. Successful staged surgical management of atresia ani with urethrorectal fistula in a male kitten. JFMS Open Rep. 2025 Jun 5;11(1):20551169251337835.