| 一般情况 | |

| 品种:短毛猫 |

| 年龄:8岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:后部圆锥形晶状体 | |

01 主诉及病史

因右眼(OD)白内障被转诊。

主人首次注意到晶状体混浊是在转诊前3-4个月。室内饲养,无其他宠物。无已知外伤,无眼部疼痛,在家时眼睛看起来无异常。整体健康状况良好。

转诊前进行了血生化检查,包括传染病及甲状腺功能,结果均正常,T4正常。弓形虫、猫白血病病毒-猫免疫缺陷病毒及兔脑炎虫均为阴性。

02 检查

OD威胁反应严重减弱,眩光试验阳性,直接对光反射正常。眼睑、结膜和角膜无异常。前房清晰,虹膜呈现局灶性瞳孔边缘外翻(葡萄膜外翻)。使用0.5%托吡卡胺散瞳后,检查了晶状体,诊断为弥漫性成熟白内障。玻璃体和眼底无法评估。

左眼(OS)威胁反应阳性、眩光阳性及直接对光反射正常。眼睑、结膜、角膜、前房和虹膜均在正常范围内。散瞳后检查晶状体、玻璃体和眼底无异常。

Schirmer泪液测试双眼均为15 mm/min。荧光素测试双眼均为阴性。眼压为OD 11 mmHg,OS 15 mmHg。

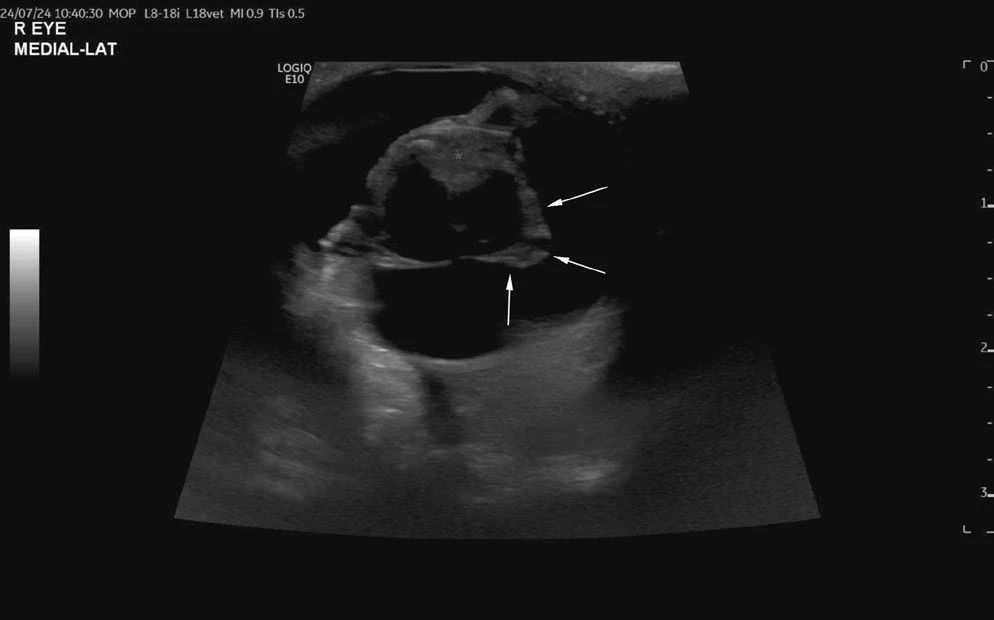

对双眼进行了经角膜B超检查,OD晶状体形状存在显著异常(下图)。OD晶状体回声性显著增强,前囊膜正常,但后囊膜形态异常。后囊膜呈不规则增厚,其轴向部分向玻璃体腔内突起形成锥形结构。该锥形突起与后囊膜基底面接触广泛,表面轻度不规则,且呈异质性高回声。该突起约向玻璃体腔内延伸5毫米。未检测到多普勒信号,提示无血管受累。未见连接晶状体与视神经的结构。晶状体轴向厚度(包括锥形突起)为9.5毫米,晶状体赤道直径为12.3毫米。

↑ 右眼超声图像。箭头标示了后部锥形晶状体的边缘。注意晶状体后部异常的锥形结构,并向玻璃体腔突出。晶状体的回声增强在该图像中仅能部分观察到(星号)。

OS超声结果正常。根据超声检查结果,初步诊断为OD晶状体后囊膜破裂。鉴别诊断包括后部圆锥形晶状体、后房前部玻璃体脱离、后房前部玻璃体脱离伴视网膜脱离。鉴于缺乏彩色多普勒信号及其他伴随发现,肿瘤性病变或持续性玻璃体动脉开放的可能性较低。

视网膜功能通过暗适应混合杆-锥细胞闪光ERG进行评估。a波隐含时间为OD 14毫秒,OS 11毫秒;b波隐含时间为OD 35毫秒,OS 34毫秒。b波幅度为OD 270微伏,OS 340微伏。

与主人讨论了手术白内障摘除的潜在风险因素。后囊膜破裂的怀疑,伴随晶状体物质挤入玻璃体,是主要关注点。鉴于受影响眼睛视力差或无视力,且存在恢复视力的可能性,主人选择了超声乳化术。

03 治疗

OD白内障摘除术在全麻下采用常规超声乳化术完成,术前肌肉注射预麻醉药物,使用美沙酮(0.2 mg/kg)和德美沙酮(5 μg/kg)。静脉置管后,静脉注射氯胺酮(1 mg/kg)与安泰酮(0.5 mg/kg)的联合方案进行麻醉诱导。在七氟烷吸入麻醉下维持麻醉状态,肌松通过静脉注射罗库溴铵(0.4 mg/kg)实现,并在麻醉过程中根据需要追加0.2 mg/kg的剂量。

通过2%碘伏冲洗液进行眼科手术准备,随后应用2-3滴局部麻醉剂(0.4%氧氟沙星)。在使用MSL28裂隙角2.8毫米眼科刀进行角膜切口后,向前房注射约0.1毫升肾上腺素以实现散瞳,随后用台盼蓝染色晶体前囊膜,最后用高粘度1.8%透明质酸钠填充前房。进行了常规的超声乳化术。

晶状体核及邻近的后囊膜被诊断为致密性白内障。后囊膜的一部分向后凸出,该区域的后囊膜呈扩张且极度薄弱状态。囊膜完整,通过非常小心的灌洗/吸引操作,晶状体被顺利移除。

向玻璃体突出的后皮质部分质地柔软,因此可轻轻吸出。后囊膜的轴向扩张部分在吸引过程中出现颤动。由于后囊膜透明,未进行后囊膜切开术。

使用透明角膜刀将角膜切口扩大至4.1 mm后,植入+53.5 D的猫用丙烯酸人工晶体至囊袋内。去除粘弹剂后,使用9–0缝线以简单间断缝合方式对角膜切口进行缝合。在完成角膜缝合前,向前房内注射卡巴胆碱0.1毫升和头孢呋辛1毫克。

术后通过静脉注射美沙酮(0.2 mg/kg)实现了疼痛控制。右眼术后治疗包括左氧氟沙星眼用溶液每日4次、酮洛芬眼用溶液每日2次、泼尼松龙眼用溶液每日3次以及眼用润滑剂每日4次。

进行了全身性头孢拉定(20 mg/kg,每日两次口服,持续1周)、泼尼松龙(1 mg/kg,q24h口服,持续1周,随后调整为0.5 mg/kg,持续1周,最后调整为0.25 mg/kg,持续1周)治疗。

04 预后

术后1天,眼睛舒适,威胁反应阳性,眩光和瞳孔对光反射阳性。角膜缝线未见渗漏。眼球轻微充血,人工晶体居中,玻璃体和眼底未见异常。由于OD眼压为17 mmHg,因配合度较低无法测量OS眼压,因此开始使用布林佐胺BID进行局部治疗,以预防可能的眼压升高。

术后1周,眼睛仍感到舒适,视力正常,且愈合过程顺利。唯一的问题是轻微的炎症反应持续存在。OS眼压为9 mmHg(配合度较低无法测量OD眼压),布林佐胺眼药水停用。其他药物继续使用,仅酮洛芬停用。

术后2周,仍可见轻度葡萄膜炎,前房内可检测到从微量到1+的炎症反应,轻度瞳孔缩小,OD眼压7 mmHg,OS眼压20 mmHg。氧氟沙星眼药水停用,局部和全身性泼尼松龙继续使用至下次复查。

术后5个月,OD已停药1个月,仍保持视力,无炎症,且无其他并发症。

05 讨论

后部圆锥形晶状体(Posterior lenticonus)是一种晶状体的先天性畸形,其特征为后部晶状体囊膜和皮质出现局限性、圆形或椭圆形、界限清晰的突起。与光滑凸面不同,后部皮质和囊膜区域呈现界限清晰的锥形(圆锥形晶状体)或球形(球形晶状体)突起,其大小可变。

广为接受的假说认为,后部圆锥形晶状体是由于胎儿发育过程中后部晶状体囊膜薄弱区域的晶状体皮质纤维和后部囊膜向玻璃体腔疝出所致。

后部圆锥形晶状体导致白内障形成的可能原因是机械性因素,即后囊膜后方弯曲及晶状体纤维的进行性退化。混浊通常始于后极部,并可能迅速进展至整个晶状体。后部圆锥形晶状体已在人、兔、小鼠、牛、狗和猫等动物中被描述。

后部圆锥形晶状体单独存在或与白内障及/或其他多种先天性畸形并发,已在多个犬种中被报道,包括迷你雪纳瑞犬、斗牛犬、国王查尔斯猎犬、秋田犬和北京犬。

晶状体锥形病变可为单侧或双侧,既可伴随晶状体囊膜完整,也可伴随晶状体囊膜破裂。在杜宾犬、金毛寻回犬、弗兰德斯牧牛犬、血猎犬、老英格兰牧羊犬、拉布拉多寻回犬、斯塔福郡斗牛犬和美国斯塔福郡斗牛犬等犬种中,晶状体混浊和/或球形晶状体还与晶状体后纤维血管斑块、小眼球症、裂孔、视网膜发育不良、视神经发育不全和眼内出血相关。

根据现有文献,猫后部圆锥形晶状体是一种非常罕见的异常。在眼科领域,圆锥形晶状体是一种不常见的先天性异常,常与白内障相关,且由于其表现形式多样,给手术治疗带来挑战。

在本病例中,突出的物质中缺乏多普勒信号,且缺乏连接晶状体与视神经的结构,进一步支持了非血管性病变的诊断,从而降低了持续性玻璃体动脉、持续性增生性晶状体血管膜或肿瘤性病变的可能性。

总之,本报告展示了一只猫后部圆锥形晶状体伴完整后囊膜的超声图像,同时伴有成熟白内障。尽管在该物种中较为罕见,但后部圆锥形晶状体应被识别,并在观察到后囊膜向玻璃体腔突出的锥形隆起时,将其作为可能的鉴别诊断考虑。在此病例中,尽管由于疑似后囊破裂的诊断导致预后不佳,但主人仍积极追求手术治疗。手术顺利完成,视力得以恢复。

文献来源:Rampazzo A, Orts-Porcar M, Del Chicca F. Ultrasonographic Appearance of a Posterior Lenticonus in a Cat. Vet Ophthalmol. 2025 May 16.