| 一般情况 | |

| 品种:马尔济斯犬 |

| 年龄:5岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:感染性心内膜炎 | |

01 主诉及病史

因贫血、食欲不振和发热被转诊。就诊前2-3周出现了跛行症状。

02 检查

体重3.64公斤。体格检查发现发热(直肠温度40.1°C)及位于心脏基底部附近的III/VI级舒张期杂音。黏膜呈苍白粉红色,未发现脉搏缺失。收缩压110 mmHg。双侧内侧髌骨脱位3级,背部腰椎区域观察到伴有红斑和脱毛的皮炎。受累皮肤的细胞学检查显示以中性粒细胞为主的炎症,未发现感染性病原体。

白细胞升高至35.48×10^9/L [5.2–13.9],血细胞比容降低至24.4% [37.1–57.0]。存在非再生性贫血,绝对网织红细胞计数26.8×10^9/L [8.4–129.3]。C反应蛋白升高至98.2 mg/L [0–20]。尿液分析显示蛋白尿,尿蛋白与肌酐比值为0.70 [0–0.2],尿沉渣无异常,尿培养未见细菌生长。

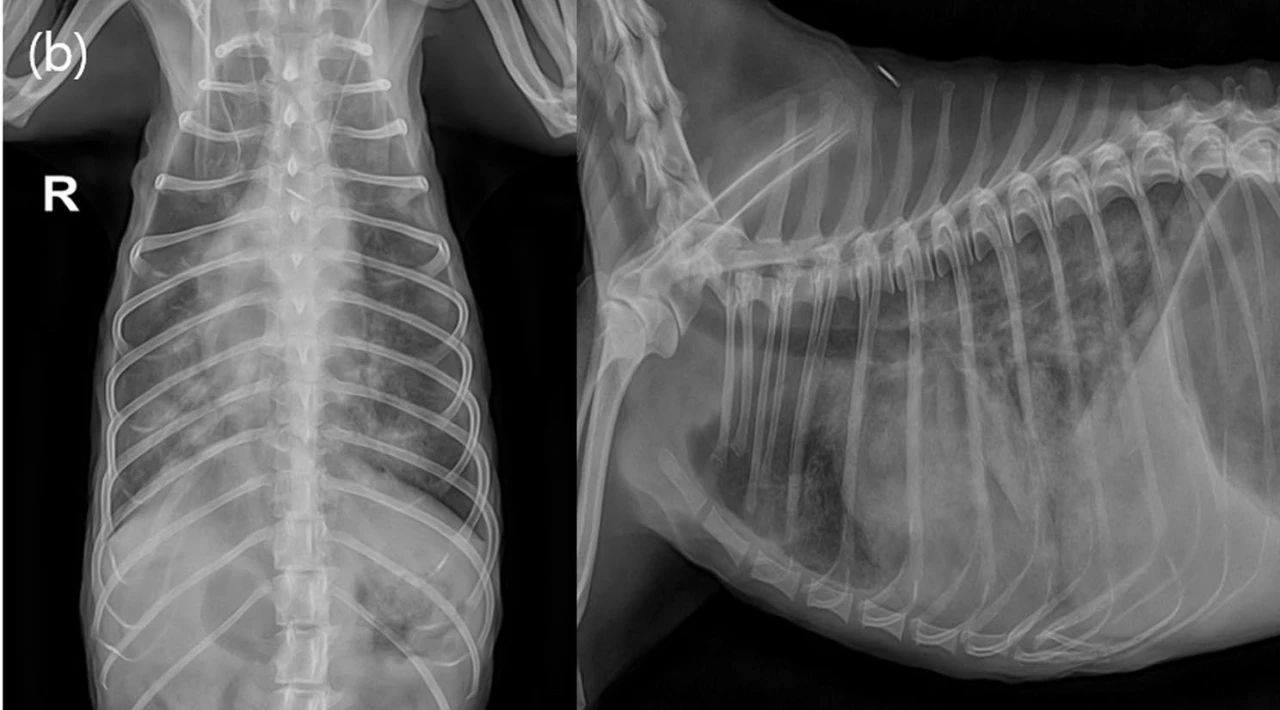

胸部X光显示心脏大小正常,肺野可见少量胸腔积液,呈支气管间质性分布(下图)。胸腔积液量过少,无法安全取样。

↑ (a)初次就诊时拍摄的胸部X光片。白色箭头和三角指示胸膜裂纹线区域。

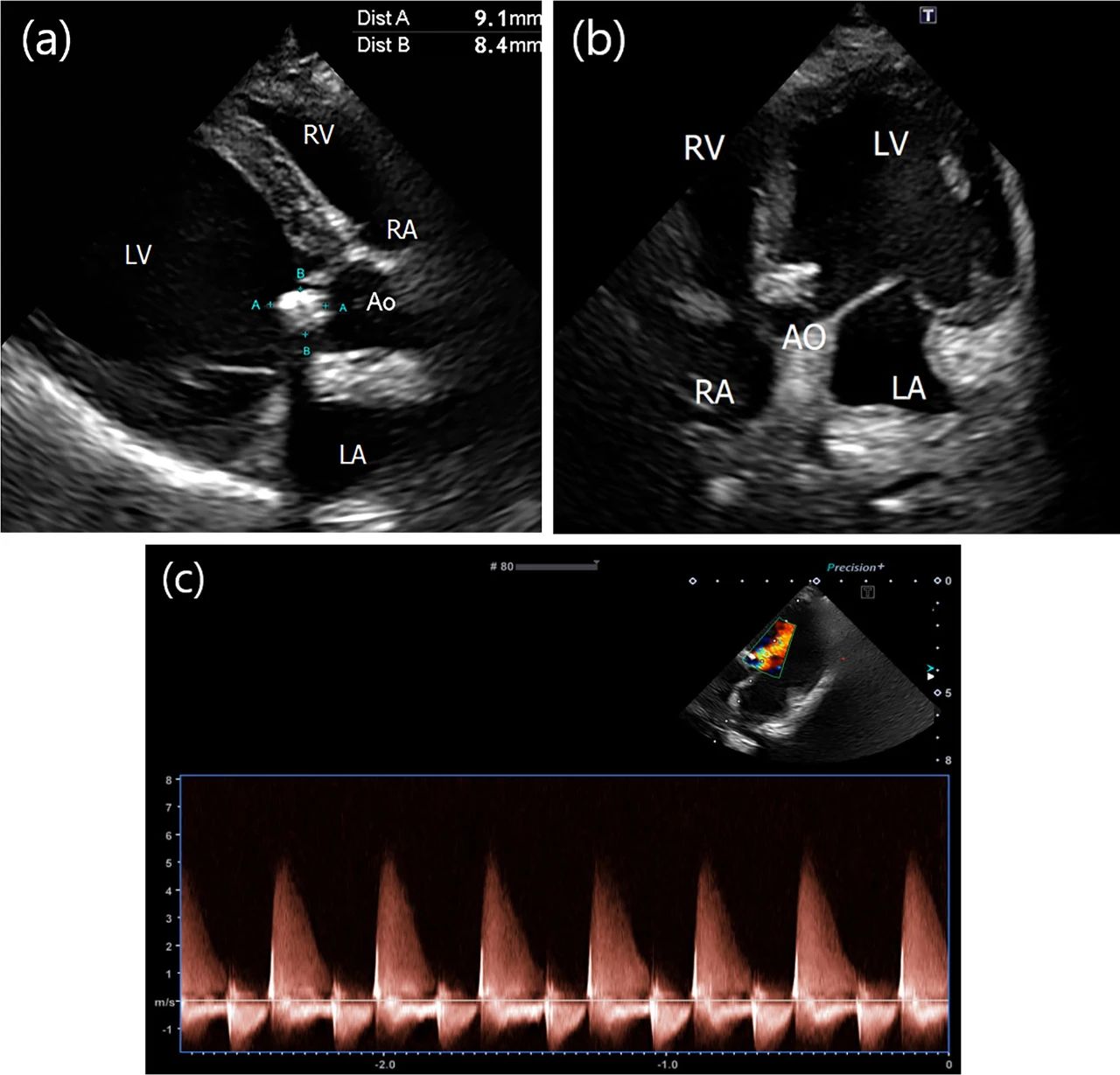

为明确胸腔积液原因,进行了超声心动图检查,结果显示主动脉瓣水平存在植物性(赘生性)肿块,并伴有主动脉反流,反流速度为4.6 m/s(下图)。腹部超声未发现与上述症状相关的显著异常。

↑ 超声心动图用于明确胸腔积液的病因。(a-b)在主动脉瓣水平观察到植物性肿块。(c)确认存在主动脉反流,最大反流速度为4.6 m/s,与植物性肿块的存在相符。

为明确贫血原因,针对多种致病原(包括无形体、埃立克体、巴贝西虫及巴尔通体)进行了PCR检测,并进行了血涂片评估。血涂片未发现球形红细胞、红细胞内包涵体、红细胞大小不一或红细胞凝集的证据。所有PCR检测结果均为阴性。评估了抗核抗体(ANA),未发现周围关节肿胀。

在静脉输液和抗生素(氨苄西林-舒巴坦,22 mg/kg IV q12h)治疗后,发热症状缓解。然而2天后,贫血和C反应蛋白浓度并未改善(血细胞比容20.1%;白细胞46.15;CRP 107.5)。因此,在等待ANA结果期间,考虑到可能存在免疫介导性疾病,额外处方了泼尼松龙(1 mg/kg,q12h)。

住院3天后出院,出院时处方如下:泼尼松龙(1 mg/kg,口服,q12h)、阿莫西林-克拉维酸(12.5 mg/kg,口服,q12h)、恩诺沙星(5 mg/kg,口服,q24h)。

出院后2天,血细胞比容22.7%,C反应蛋白改善至11.3 mg/L。尽管ANA结果为阴性,但考虑到临床反应,仍继续使用相同药物。

初诊后14天,血常规和C反应蛋白均有所改善(血细胞比容29.6%;白细胞23.98;CRP <10 )。患者的食欲不振已缓解,直肠温度也恢复正常。随着临床症状的缓解,抗生素停用,泼尼松龙的剂量减少至0.75 mg/kg,q12h。

抗生素停用后5天,因食欲不振和呼吸困难再次入院。直肠温度39.4°C,胸部X光片显示弥漫性肺泡间质性改变,尤其在肺部后方区域,提示心源性肺水肿(下图)。

↑ (b) 停用抗生素5天后,因病情恶化再次入院的胸部X光片。注意肺野中严重的弥漫性肺泡间质性改变。

血细胞比容29.8%,与停用抗生素前相比无显著差异,白细胞升高至44.04 K/µL。在此期间,进行了血液培养。在厌氧和需氧条件下,对培养的单菌落进行细菌鉴定,结果显示外周血中存在灿烂类芽孢杆菌(Paenibacillus lautus)。心房利尿钠肽和犬心脏肌钙蛋白I血清浓度分别升高至6853 pmol/L [0–899]和0.3 mcg/L [0–0.1]。

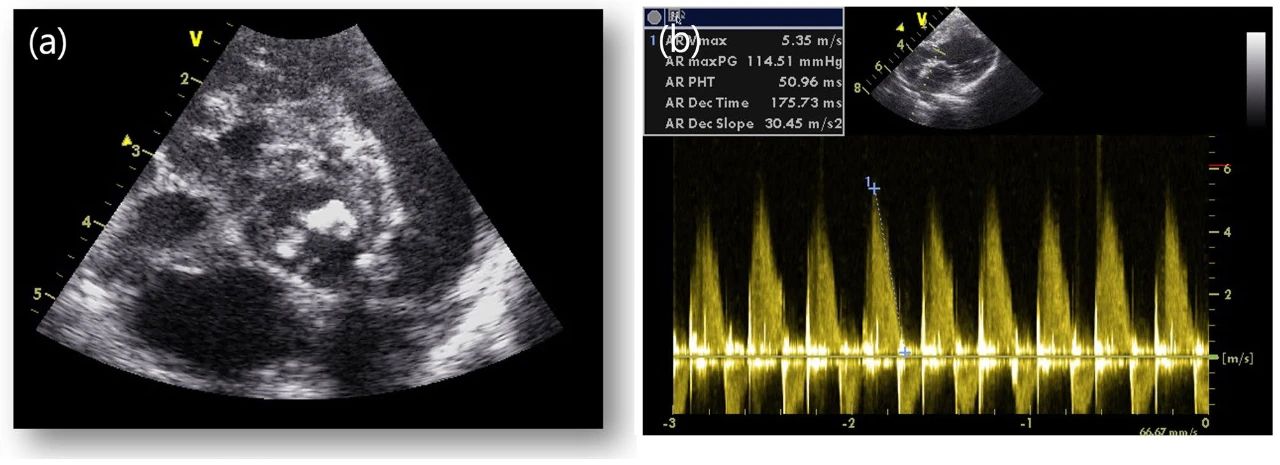

超声心动图显示主动脉瓣的右冠状瓣叶(RCC)和后非冠状瓣叶(NCC)上存在赘生性肿块,以及RCC的脱垂,导致严重的舒张期反流(下图a)。主动脉反流的严重程度基于主动脉瓣瓣叶的摆动外观、喷射直径和压力半衰期进行评估(下图b)。

↑ 停用抗生素后获得的超声心动图图像。(a-b)主动脉瓣的右冠状瓣叶和后非冠状瓣叶增厚,且发现右冠状瓣叶发生脱垂,导致严重的舒张期反流。

感染性心内膜炎的诊断是基于血液培养结果以及超声心动图显示的主动脉瓣上的赘生性肿块。

03 治疗

重新启动抗生素治疗。住院期间抗生素通过静脉给药,使用氨苄西林-舒巴坦(22 mg/kg,q8h)及恩诺沙星(5 mg/kg,q12h)。抗生素敏感性试验显示细菌对恩诺沙星、阿莫西林-克拉维酸、万古霉素、阿米卡星和庆大霉素敏感,对多西环素、克林霉素和头孢唑林耐药。

心源性肺水肿在住院期间通过持续静脉输注利尿剂(呋塞米,1 mg/kg/hr)有所改善,但停用持续静脉输注后复发,这可能与瓣膜增生和破坏导致的主动脉瓣损伤有关。住院期间曾尝试将利尿剂改为口服给药(托拉塞米,0.8 mg/kg/天),但仅靠口服药物无法缓解肺水肿。在添加氢氯噻嗪(0.5 mg/kg,q12h)后,肺水肿缓解。

住院共14天,自住院第9日起,采用以下口服药物治疗:泼尼松龙(0.75 mg/kg,q12h)、托拉塞米(0.3 mg/kg,q12h)、硝苯地平(0.5 mg/kg,q12h)、恩诺沙星(5 mg/kg,q24h)、阿莫西林-克拉维酸钾(12.5 mg/kg,q12h)、氯吡格雷(3 mg/kg,q24h)、利伐沙班(1 mg/kg,q24h)。

04 预后

截至目前,该犬已成功在门诊接受治疗,未再次住院。

05 讨论

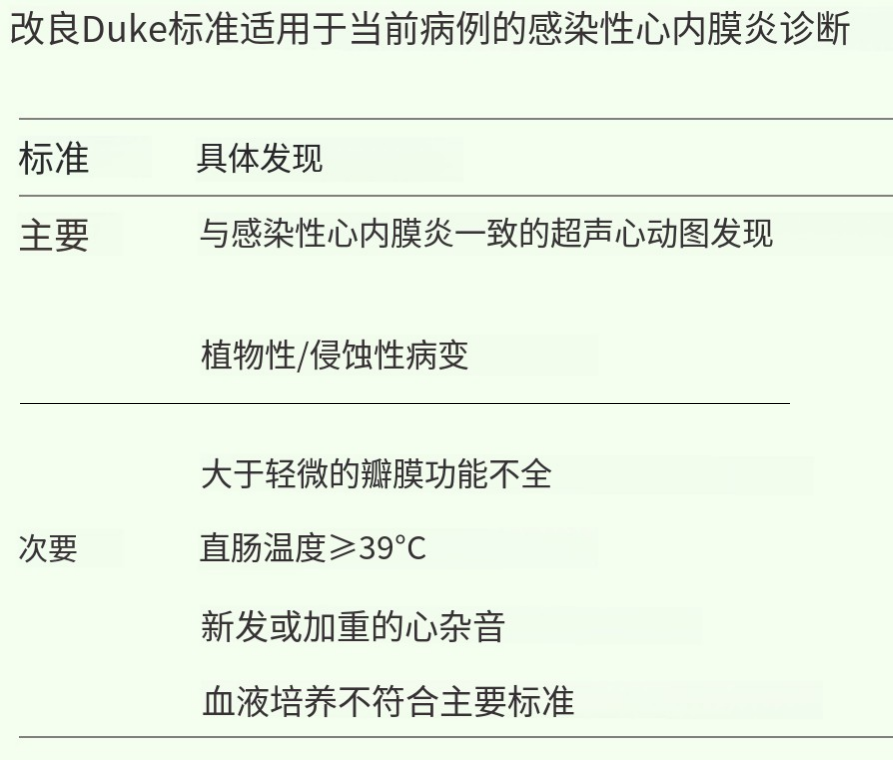

感染性心内膜炎(Infectious endocarditis,IE)在犬中是一种罕见疾病,由于对该疾病的认识和诊断技术的进步,其发病率和生存率有所增加。对于诊断而言,有必要确定疑似患有IE的犬是否存在符合修改后杜克标准的异常情况。

兽医领域适用的修改版杜克标准包括主要标准和次要标准,具体见表1。确诊需满足两项主要标准+病理学确诊,或一项主要标准+两项次要标准。IE在大型犬中更为常见,革兰氏阳性链球菌、葡萄球菌和肠球菌已被分离为典型病原体。

芽孢杆菌(Paenibacillus spp.)是一种革兰氏阳性、能形成内孢子的细菌,既往尚未有报道表明其会引起犬心内膜炎。即使在人类中,芽孢杆菌也罕见引起心内膜炎,仅有少数因芽孢杆菌导致的心内膜炎病例被报道。在这些病例中,受累瓣膜的位置因菌种而异,但大多数患者在抗生素治疗和/或瓣膜修复手术后均获得成功康复。

IE的预后因感染病原体主要影响心脏的部位而异,主动脉瓣和二尖瓣是最常见的受累部位。主动脉瓣退行性变的预后比二尖瓣退行性变更差。感染性心内膜炎的症状包括发热、乏力和由于心力衰竭引起的肺水肿导致的呼吸困难。

本病例中的犬被诊断为IE,因为其满足超声心动图显示的赘生性病变这一主要标准,以及发热和血液培养检测结果的次要标准。

针对由芽孢杆菌属细菌引起IE的抗生素治疗指南在人类医学中也缺乏。在人类治疗中,抗生素如环丙沙星、克林霉素、氨苄西林和阿莫西林-克拉维酸钾等已根据具体病例情况使用。在本病例中,由于兽医领域缺乏关于犬由芽孢杆菌引起IE的治疗指南,根据细菌的抗生素敏感性试验结果对犬进行了治疗。

总之,本病例的诊断及治疗过程对管理因IE导致严重主动脉瓣损伤的犬可能具有参考价值。对于小型犬种中存在严重主动脉瓣损伤的病例,通过使用氢氯噻嗪及抗血栓药物来降低后负荷可能具有治疗益处。

文献来源:Chae HK, Ji S, Cheon DS, Yoon WK, Hong YJ. Diagnosis and treatment of infectious endocarditis caused by Paenibacillus lautus in a small-breed dog: a case report. BMC Vet Res. 2025 Jun 4;21(1):399.