| 一般情况 | |

| 品种:美国短毛猫 |

| 年龄:3岁 | |

| 性别:雌 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:双瓣叶主动脉瓣 | |

01 主诉及病史

作为健康对照,参与一项涉及超声心动图评估的临床研究。

主人报告说在家无心脏病的症状。没有其他病史,也没有服用任何药物。

02 检查

体重4.0公斤。警觉且反应灵敏。心率200 bpm [140-220],听诊时未发现杂音或心律失常。呼吸频率80次/分 [20-40],但肺呼吸音正常。直肠温度39.56℃[38.06-39.17]。

作为临床研究方案的一部分,在经胸超声心动图检查之前,进行了无创血压、全血细胞计数、血生化、总T4和尿检,均正常。

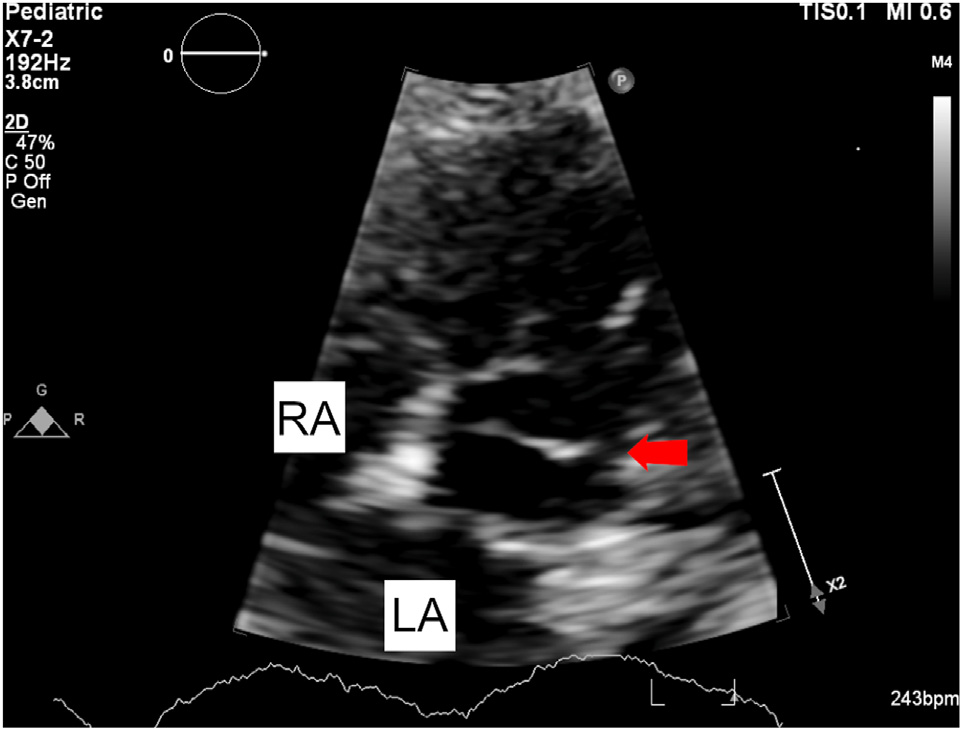

在超声心动图检查时,心率在200-240 bpm之间。在常规2D经胸超声心动图上,怀疑存在双瓣叶主动脉瓣(BAV)(视频1,下图)。

↑ 视频1:2D超声心动图,舒张期可见一条连合线。

↑ 2D超声心动图,由右胸骨旁短轴视图引导的主动脉瓣的放大图像,在心脏底部水平,显示舒张期可见的一条连合线(红色箭头)。连合线将主动脉瓣一分为二,导致存在2个瓣叶。LA,左心房;RA,右心房。

使用儿科矩阵阵列探头进行实时3D经胸超声造影(全容积多探头和3D变焦),确认了这一诊断并将表型归类为2型窦性BAV,前后型(视频2和视频3,下图)。

↑ 视频2:实时3D超声心动图,心脏底部水平的右侧胸骨旁短轴图像平面。在视频的前半部分可以记录患者的心率加快,然后手动减慢心率以提高BAV的可见性。

↑ 视频3:实时3D超声心动图,显示主动脉根部和主动脉瓣,展示了2个完整的瓣叶,它们之间有一条连合线。

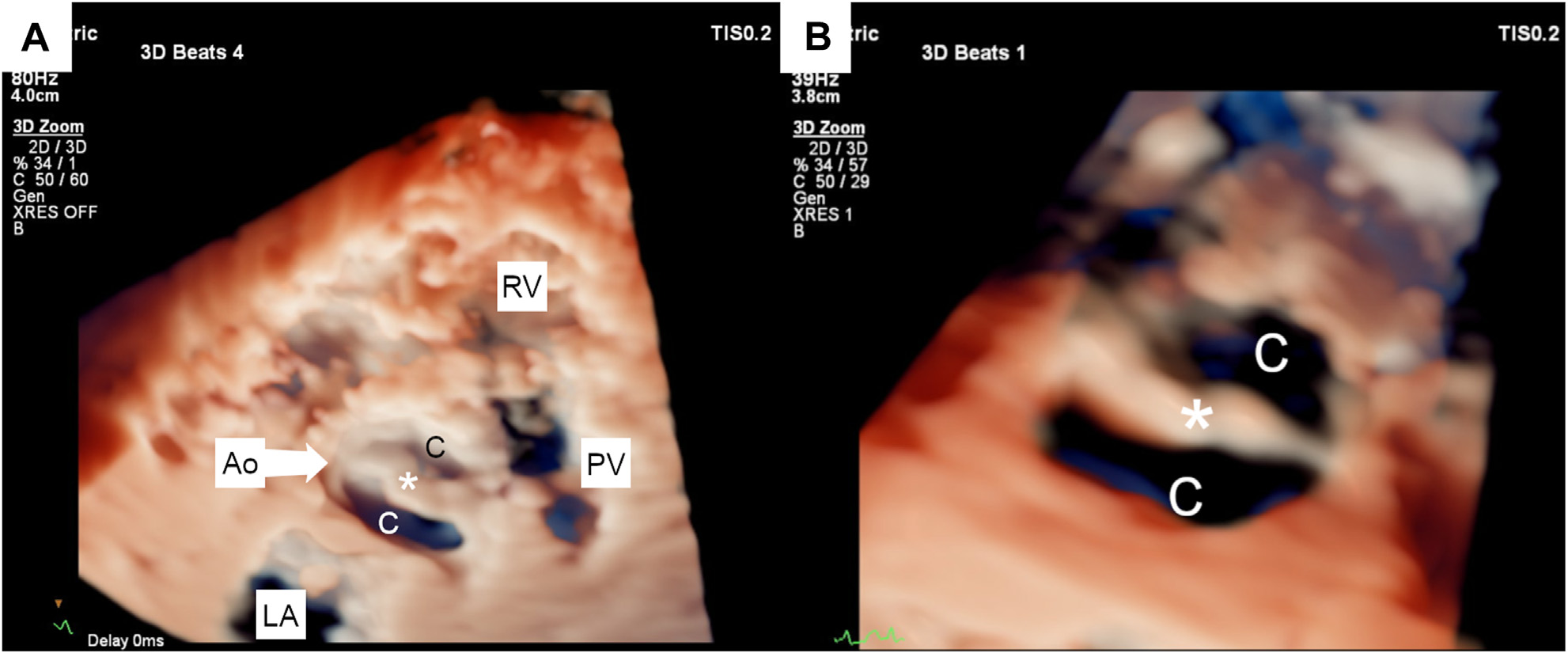

↑(A)实时3D超声心动图,显示心脏底部水平的右胸骨旁短轴图像平面(A)和缩放的短轴视图(B),展示了2个完整的瓣叶,它们之间有一条连合线。2个瓣叶的大小大致相同,看不到中缝。每个瓣叶大约占据截面的一半,连合角为 180°。星号(∗)表示连合线。Ao,主动脉;C,瓣叶;LA,左心房;PV,肺动脉瓣;RV,右心室。

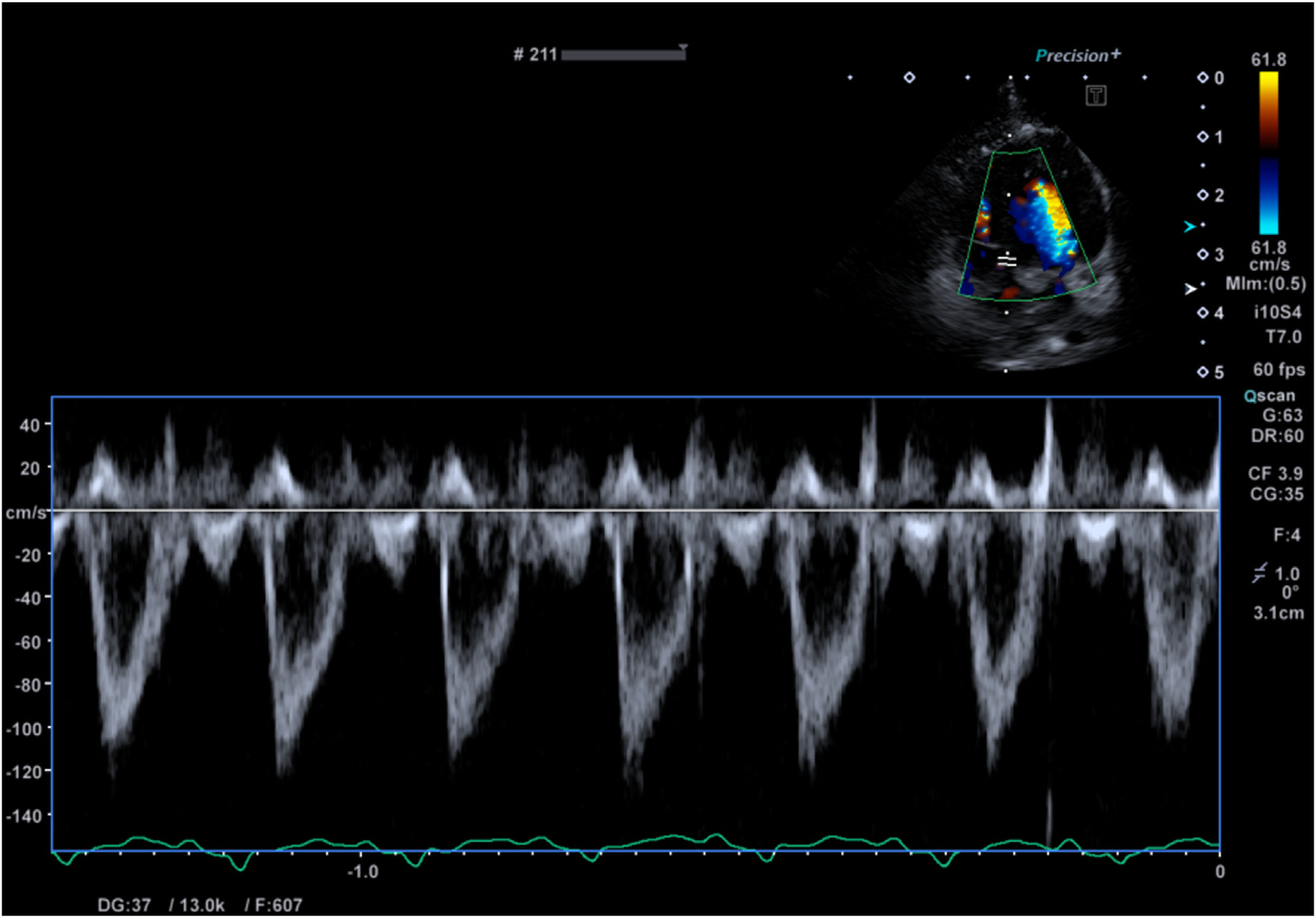

使用彩色多普勒标测未见主动脉瓣反流,主动脉瓣速度正常(视频4和视频5,下图)。心腔大小和功能正常,心肌壁厚度正常,并且半月瓣或房室瓣没有反流。

↑ 视频4:2D超声心动图,右侧胸骨旁长轴视图,显示左心房和心室的大小和功能正常,可以看到部分升主动脉。

↑ 视频5:2D超声心动图,左心房、左心室、左心室流出道、主动脉瓣和近端升主动脉上有彩色血流多普勒感兴趣区,显示无血流会合,提示左心室流出道无狭窄,无主动脉瓣反流。

↑ 主动脉瓣水平,主动脉血流呈层流,峰值速度正常。

03 治疗

未治疗,随访。

04 讨论

关于双瓣叶或四瓣叶主动脉瓣的报道在多种哺乳动物中都得到了认可。双瓣叶主动脉瓣(Bicuspid aortic valve,BAV)是人类最常见的先天性心脏畸形之一,影响0.5%至2%的人口。虽然BAV最初可能正常运作,但由于其他心脏疾病的发展,估计有50%的人类患者需要瓣膜修复或置换。

除了人类,仓鼠、小鼠、猪、加利福尼亚海狮和狗也有BAV的报告。但此前,猫没有BAV病例的报告。本病例报告描述了实时3D经胸超声心动图在无症状猫BAV诊断和特征描述中的应用。

BAV的3种表型进一步分为3个亚型,有助于确定BAV的临床意义和预后。3种亚型包括:复杂性主动脉瓣膜病、典型的主动脉瓣膜病、未确诊或无并发症的BAV。

最常见的BAV亚型是典型的主动脉瓣膜病。这些患者通常是没有心脏病的年轻个体,有进行性BAV功能障碍的证据,伴或不伴主动脉扩张和/或夹层。这些患者患心内膜炎和主动脉夹层的风险增加,通常需要积极监测和手术治疗。

同样,复杂性主动脉瓣膜病患者有进行性BAV功能障碍,患心内膜炎和主动脉夹层的风险也增加,需要类似的监测和早期手术干预。复杂性瓣膜主动脉病患者通常较年轻,并且合并症比BAV本身更具临床意义和危及生命。因此,这些患者的预期寿命通常较短。

在最后一种亚型(未确诊或无并发症的BAV)中,BAV通常无临床意义,可能在尸检时回顾性发现或偶然发现,如本病例。

叙利亚仓鼠中BAV的发生率与人类相似(约0%-4.7%),而与人类的患病率相比,上述其他物种的BAV患病率似乎较低。在一份关于犬先天性心脏畸形的报告中,报道了BAV的患病率为0.02%。

与目前人类和狗的病例报告不同,本报告中猫的超声心动图没有发现其他可识别的异常,但没有用横断面成像对升主动脉和胸主动脉进行完整评估。鉴于猫的年龄较小,以及人类可能与BAV相关的并发症,建议本病例定期进行超声心动图复查。

总之,本报告显示了实时3D超声心动图在猫BAV诊断和表征方面的适用性,尽管本病例心脏尺寸较小且心率偏高。

文献来源:Bentley A, Menciotti G. Bicuspid Aortic Valve in a Healthy Cat: Two- and Three-Dimensional Assessment. CASE (Phila). 2025 Apr 26;9(6):204-207.