| 一般情况 | |

| 品种:短毛猫 |

| 年龄:13岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:脑膜瘤 | |

01 主诉及病史

在一周内多次被送往急诊,因其反复出现躲藏行为,且被主人发现时处于无反应状态。

血液检查显示轻度炎性白细胞计数异常(17.90K/μL [2.87-17.02])、血小板减少(71 L/μL [151–600])、高血糖(244 mg/dL [71–159])、低钾血症(3.2 mmol/L [3.5–5.8])及高球蛋白血症(5.9 g/dL [2.8–5.1])。腹部超声发现胆囊炎、可能的肾盂肾炎及肝内结节。开始使用马波沙星(4.3 mg/kg/天,PO)治疗,但未见显著临床改善。

02 检查

精神状态良好,警觉且反应灵敏。听诊发现间歇性1/6级收缩期胸骨旁杂音。神经系统检查显示存在意识模糊发作,伴有前庭性共济失调及向右转圈行为,未见其他异常。

血液检测(肝功能及生化)显示,轻度高钙血症(11.6 mg/dL [8.8-11])、轻度高蛋白血症(8.7 g/dL [6.6-8.5])、轻度尿素氮降低(13 mg/dL [18–32]),轻度丙氨酸转氨酶升高以及低氯血症(108 mEq/L [116–123])。总T4为21 nmol/L [16–37.7]。血清氨水平正常(10 μmol/L)。

猫免疫缺陷病毒(FIV)阳性,猫白血病病毒(FeLV)阴性。胸部X光片显示轻度年龄相关性改变,包括支气管壁轻度增厚,腹腔内可见一处局灶性矿化区。

腹部超声显示胆囊壁弥漫性增厚呈双层结构,肝脏可见多个界限不清的回声增强结节,腹膜后区域存在轻度回声增强的系膜。胆囊穿刺术顺利完成。胆汁细胞学检查可见结晶,未检出细菌或炎性细胞,培养结果阴性。

心脏科会诊及超声心动图显示间歇性奔马律及轻度室间隔肥厚,未建议治疗。因无法耐受多普勒检测,采用振荡法血压监测仪测得收缩压为150-160 mmHg。

治疗方案:恩诺沙星(5 mg/kg,IV,q24h),氨苄西林/舒巴坦(30 mg/kg,IV,q8h),布美他尼(0.015 mg/kg,IV,q8h),马罗吡坦(1 mg/kg,IV,q24h),昂丹司琼(0.5 mg/kg,IV,q8h),乳酸林格氏液以11 mL/h静脉输注。

住院期间,意识模糊的症状时好时坏,后转入神经内科诊治。步态评估显示存在前庭性共济失调,向左倾倒,并呈现向右旋转(中等幅度)的倾向。颅神经检查显示,双侧眼头反射减弱,向左转头时症状加重。确诊右侧霍纳综合征(眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷)。未发现其他颅神经功能缺损。

姿势反应评估显示,右前肢及后肢跳跃反射减弱;左前肢及后肢本体感觉正常。脊髓节段反射正常。未发现其他神经系统检查异常。

神经解剖定位提示为累及前脑与脑干的多灶性颅内病变。右侧绕圈行为归因于右侧前脑病变,但右侧姿势反应缺损亦提示左侧前脑可能受累。基于眼头反射减弱及前庭共济失调表现,怀疑脑干(尤其是延髓)受累,该病变亦可能导致周期性意识模糊。鉴于其他神经功能缺损表现,脑干病变亦被怀疑为霍纳综合征的诱因。双侧或弥漫性前脑病变亦被视为意识模糊的可能病灶。

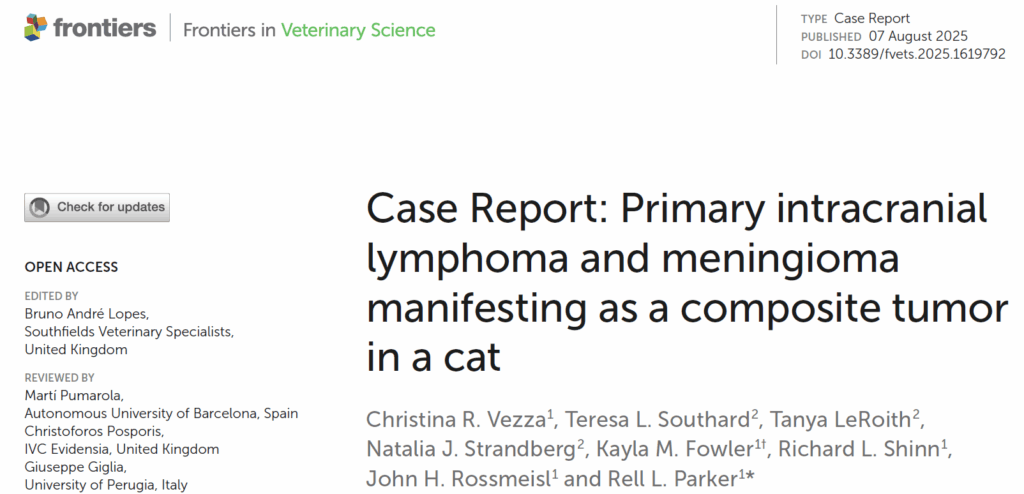

脑部MRI检查显示存在多发性颅内病灶。脑硬脑膜可见斑块状病灶,厚度约1毫米,主要累及左右脑半球嗅球背侧、外侧及内侧区域,以及额叶、顶叶和颞叶,并延伸至第三脑室(下图)。该硬脑膜病变在右脑半球呈更明显的侧方及腹侧延伸。该组织呈脑外性病变,T2加权/FLAIR序列呈异质性高信号与低信号,T1加权序列呈等信号,增强扫描后呈现强而均匀的强化。该硬脑膜病变累及44%的脑膜总面积。

在第三脑室背侧及覆盖核背侧可见离散的圆形T2加权低信号病灶,其周边呈强化表现,且在磁敏感加权成像中伴有信号缺失。与斑块状脑膜病变相连,左颞叶浅层可见单发圆形颅外肿块,尺寸为6.6×5.8×5.4毫米(下图FG)。该肿块在T2加权/FLAIR序列呈低信号,T1加权序列呈等信号,增强后呈强而均匀的强化。左侧颞部肿块上方可见颅骨骨质增生。存在双侧颅底疝及轻度大孔疝。颅颈段脊髓可见脊髓空洞症。

↑ 上排:矢状位T2加权像(A)显示脑镰沿线存在界限不清的异质性T2高/低信号,并延伸至嗅球。注意第三脑室背侧及覆盖核背侧可见圆形、界限清晰的T2低信号病灶。T1加权造影前矢状位(B)与造影后矢状位(C)显示:呈弥漫性分布的显著强化病灶延伸至嗅球,第三脑室背侧及覆盖核背侧的圆形病灶周边出现强化。下排:横断面图像中,图像左侧代表患者右侧。T2加权横断面(D)显示顶叶及颞叶脑膜弥漫性增厚呈高信号,并伴中线移位。T1加权增强横断像显示大脑半球延伸的斑块样病灶显著强化(E), T1加权增强后横断面(尾侧丘脑水平)显示第三脑室水平左颞叶皮质存在一颅外、孤立、圆形、强化显著的肿块(F);T1加权增强后背侧视图显示脑膜增厚范围、孤立性颞叶肿块及第三脑室内周边强化病灶(G)。

次日出现意识模糊至昏迷状态,呈侧卧位,瞳孔散大且双侧瞳孔对光反射消失。四肢均无姿势反射。心率200次/分,多普勒血压200 mmHg,怀疑存在颅内压增高。注射甘露醇(1 g/kg,IV)及高渗盐水(3 mL/kg,IV)后,意识状态暂时改善。

主人同意实施紧急开颅术,旨在通过减压病灶降低疑似颅内高压,并获取颅内肿块的组织病理学诊断。

03 治疗

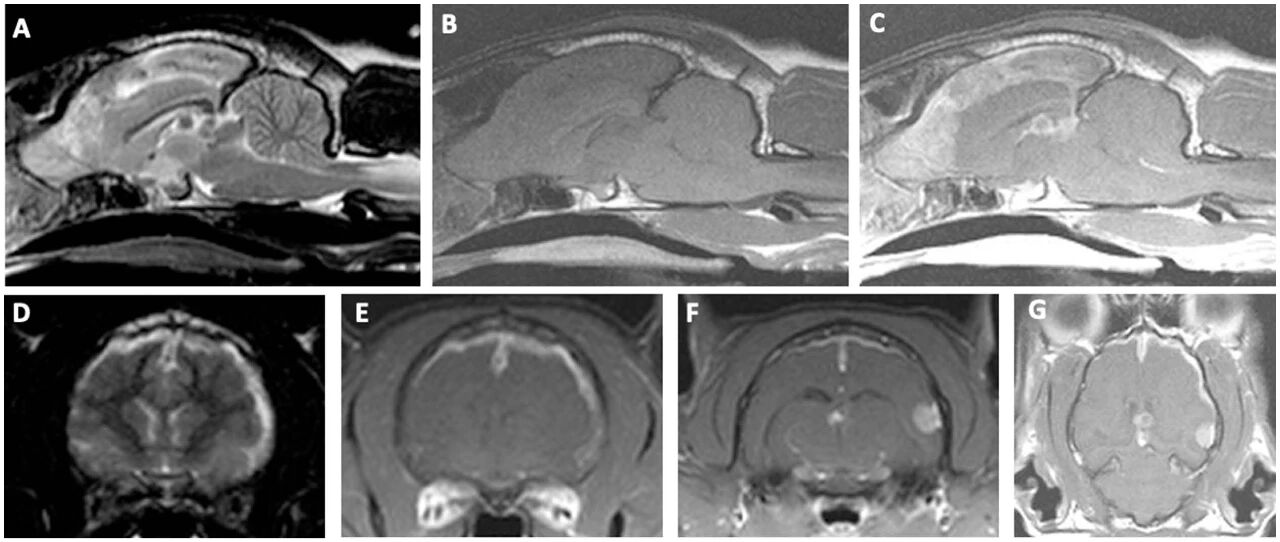

行左侧颅顶颅骨切除术,范围自囟门及矢状缝延伸至颧弓水平(下图)。整个手术视野内,脑膜增厚呈不透明状,呈黄褐色变,背侧及前侧可见出血灶。行局部硬脑膜切除术后,发现暴露脑表面弥漫分布着淡褐色硬膜下渗出物。颧弓水平外侧颞回尾侧可见淡黄色圆形1厘米颅外肿块,压迫脑组织,经整体切除。取脑膜及颞部肿块样本送检细胞学、培养及组织病理学分析。于硬膜缺损处植入猪小肠粘膜下层移植物,并采用钛网进行颅骨修复,以三枚1.5×7毫米钛螺钉固定。

↑ 硬脑膜切除后左侧大脑半球,背侧及前侧可见出血性脑膜(黑色箭头)。左颞叶区域的孤立性肿块由白色箭头标示。

术后顺利苏醒,次日精神状态正常,仅存神经学异常表现为眼头反射减弱(较术前检查有所改善)及双侧瞳孔对光反射不完全。

术后第3日出院时,神经系统检查结果与术后立即检查相比无明显变化,出院治疗方案为泼尼松龙(1 mg/kg/日,PO)和加巴喷丁(10 mg/kg,q8h,PO)。

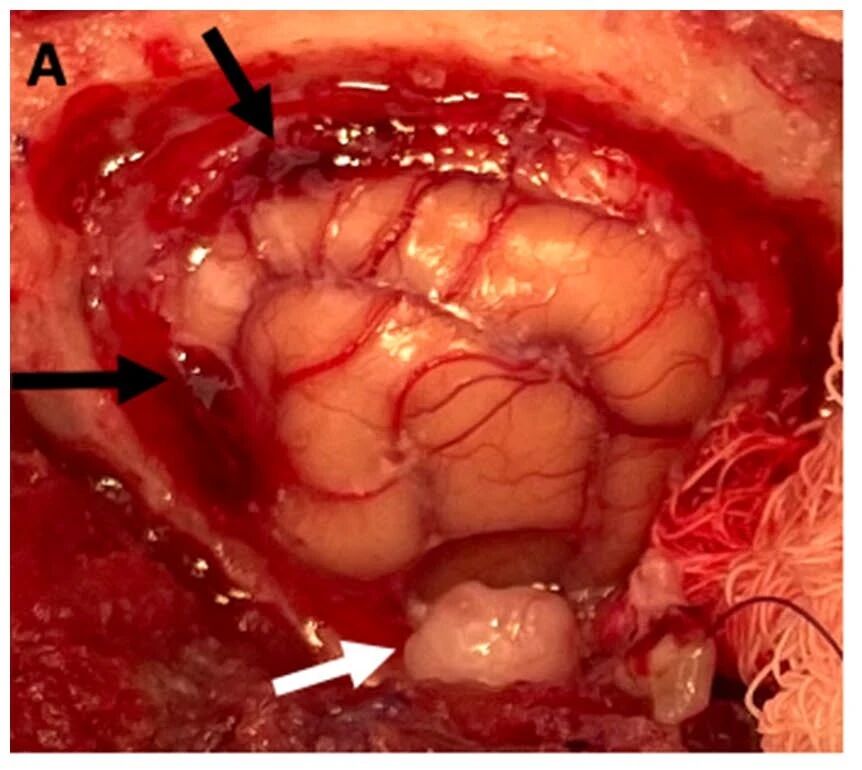

术中脑膜细胞学检查显示炎症细胞与大单核细胞混合存在(下图C)。大单核细胞核浆比值高,最符合非典型淋巴细胞特征。细胞核形态不规则至严重分叶状,染色质呈开放性。可见零星双核细胞及有丝分裂象。脑膜标本中偶见梭形细胞。脑膜样本细胞学诊断提示大细胞淋巴瘤。颞部肿块细胞学检查显示成簇梭形核细胞伴少量毛细血管结构,细胞胞浆呈浅蓝色,边界模糊,存在轻度细胞大小不均与核形不均,最符合脑膜瘤特征(下图B)。手术获取组织样本的需氧及厌氧培养均呈阴性。

将骨质增生颅骨、增厚脑膜及整个左侧颞部肿块送检组织病理学分析。颅骨经脱钙处理后,组织病理学检查未见异常。脑膜病理学显示:存在离散的、细胞密集的梭形细胞团块,常围绕矿化区呈旋涡状分布(下图DE)。脑膜被呈片状排列的肿瘤性圆形细胞浸润(下图F)。这些细胞胞浆稀少呈嗜酸性,边界不清。细胞核呈圆形,大小不一,染色质呈细点状。细胞大小不一与核形态不均呈中度表现,圆形细胞有丝分裂计数为每2.37平方毫米51次。可见广泛的单个细胞坏死伴中性粒细胞浸润。上述特征符合脑膜瘤伴显著砂粒体样形态及圆形细胞肿瘤(可能为大细胞淋巴瘤)的诊断。颞部肿块由紧密排列的梭形细胞片层构成,细胞质呈嗜酸性颗粒状且丰富,2.37平方毫米内计数分裂象3次。颞部肿块最终确诊为脑膜上皮性脑膜瘤。

↑ (B) 颞叶肿块细胞学检查。呈椭圆形核的梭形细胞聚集,细胞大小及核形态差异轻微,细胞学特征最符合脑膜瘤。(C) 脑膜细胞学检查。细胞由大型非典型圆形细胞及炎性细胞构成。大型非典型圆形细胞呈现中度至高度核浆比,核形态不规则至高度分叶状,胞浆呈中至深蓝色。结合非典型核形态,该形态学特征最符合肿瘤性大淋巴细胞。(D)显示含砂粒体的脑膜瘤,砂粒体高倍视野见(E)。(F) 高倍视野显示肿瘤性淋巴细胞形成的致密细胞性脑膜浸润。

04 预后

主人曾咨询肿瘤科医生,但决定仅使用皮质类固醇治疗,不再进行其他治疗。因镇静作用过强,加巴喷丁已停用。

出院2周后,居家状态良好,但在就诊前4天出现精神萎靡、食欲减退及咀嚼困难症状,怀疑存在吞咽困难。体重从初诊时的5.35千克降至4.4千克。手术切口已愈合。神经系统检查显示轻度意识模糊,可自主行走,无明显共济失调、瘫痪或转圈症状。眼头反射减弱,出现轻度瞳孔不等大,右眼伴轻度缩瞳。神经解剖定位提示为弥漫性前脑或脑干病变。但鉴于霍纳综合征持续存在,前脑受累可能性较低。主人选择继续姑息治疗。

术后21天,在家中死亡。主人同意进行尸检。

05 尸检

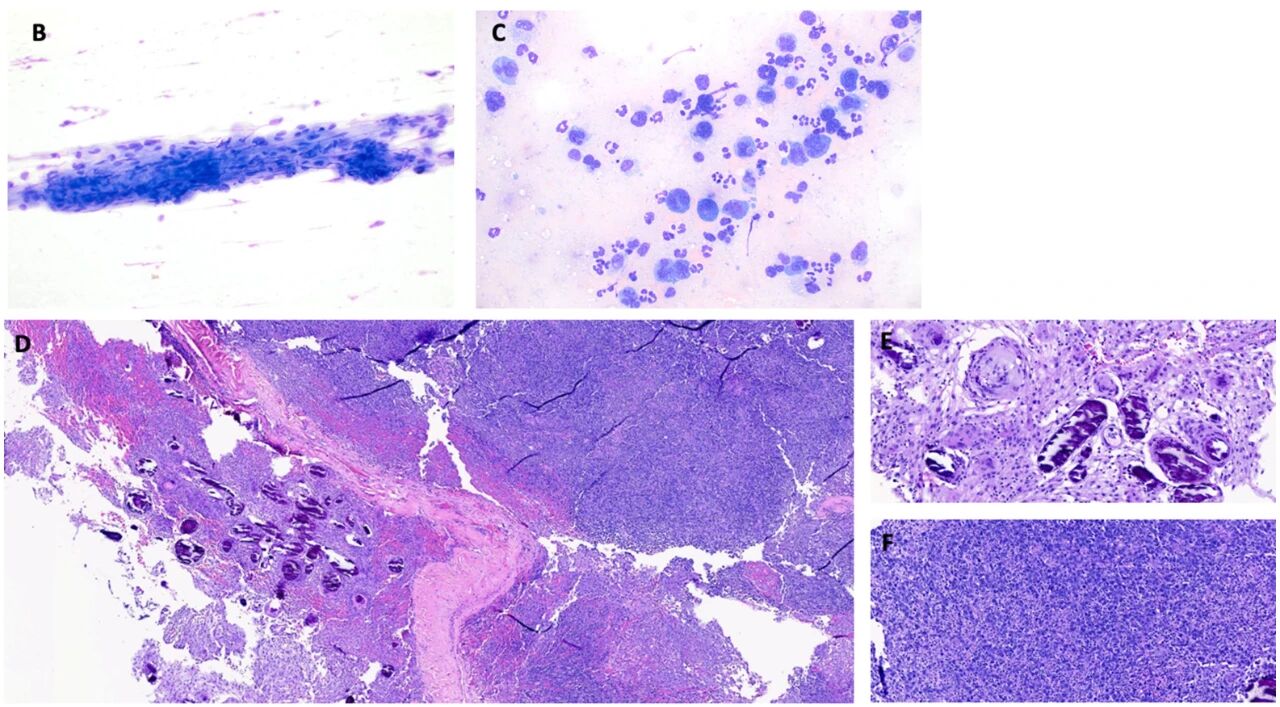

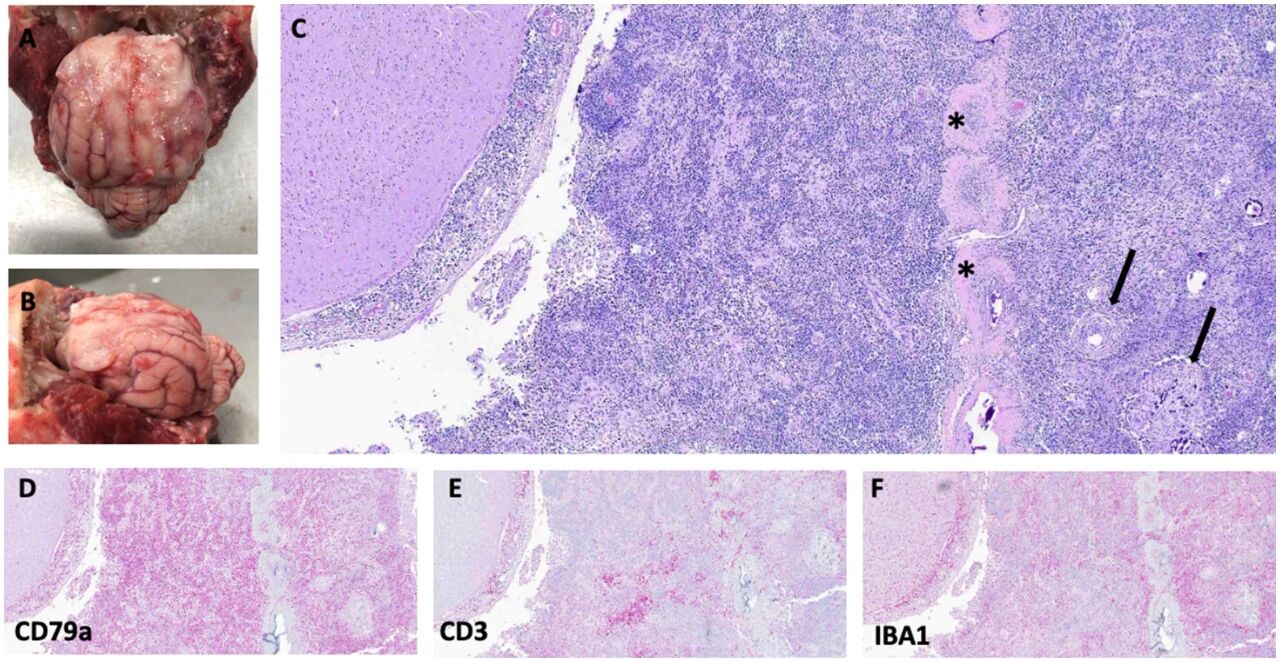

剖检发现显著病变仅限于脑部。肉眼可见钛网颅骨修复术位完整。移除钛网后可见:沿硬脑膜切除边缘,存在一坚实棕褐色斑块状肿块,厚度达2毫米,使脑膜扩张,并与大脑额叶区域粘连。小脑于大孔处呈锥形变形(下图AB)。肉眼及显微镜检查均未发现颅外肿瘤证据。

↑ 大脑额叶区域脑膜呈斑块样增厚及不规则形态,并向左右脑半球延伸(AB)。脑膜瘤细胞区域(箭头)与脑镰周围的肿瘤性圆形细胞(星号)混合分布(C)。(D)CD79a(B细胞标志物)、(E)CD3(T细胞标志物)、(F)IBA1(巨噬细胞标志物)免疫染色显示:CD79a呈强胞浆免疫反应性,而CD3和IBA1阳性细胞较少。

组织学上,硬脑膜和软脑膜被大片异常圆形细胞所扩张,这些细胞直径可达红细胞直径的两倍,胞浆稀少呈颗粒状,核呈圆形至分叶状,存在中度细胞大小不一和核形不一现象,在2.37平方毫米内可见45个有丝分裂图像(上图C)。这些肿瘤细胞中混杂着较小的非肿瘤性淋巴细胞。

免疫组化显示,大型非典型圆形细胞对CD79A(B细胞标志物)呈阳性,而较小淋巴细胞对CD3(T细胞标志物)呈阳性,符合T细胞丰富型B细胞淋巴瘤特征(上图DE)。肿瘤组织中可见IBA1阳性巨噬细胞浸润(上图F)。在圆细胞肿瘤邻近区域及内部可见梭形细胞簇与旋涡状排列,部分细胞环绕砂粒体,伴轻度细胞大小不均与核形不均,2.37平方毫米区域未见有丝分裂象。该肿瘤最终确诊为脑膜瘤(上图C)。

06 讨论

本研究描述了一例猫的脑膜瘤和原发性中枢神经系统(CNS)T细胞富集型大B细胞淋巴瘤复合肿瘤。脑膜瘤在猫中较为常见,而原发性CNS淋巴瘤则较为罕见。

脑膜瘤是起源于脑膜的肿瘤,通常生长缓慢,呈边界清晰的肿块,而CNS淋巴瘤则是一种高度侵袭性的肿瘤,通常表现为快速生长和广泛的脑膜或脑实质浸润。猫的脑膜瘤多为良性,但CNS淋巴瘤则具有较高的恶性程度和较差的预后。

本病例中,猫最初表现为精神状态改变、共济失调和向右转圈等神经症状,这些症状与多灶性颅内疾病一致,涉及大脑和脑干结构。MRI检查显示颅内存在多个病变,包括一个累及嗅球、额叶、顶叶和颞叶的脑膜斑块状病变,以及一个与之相连的左颞叶圆形肿块。

手术切除后,病理检查发现脑膜病变中存在两种不同的肿瘤细胞群:一种与脑膜瘤一致,另一种与大细胞淋巴瘤一致,而左颞叶肿块则为脑膜瘤。这表明本病例为一种复合肿瘤,即两种肿瘤细胞群在组织学上相互混合,形成一个单一的肿块。

在猫中,脑膜瘤和CNS淋巴瘤的共存较为罕见,尤其是以复合肿瘤的形式出现。本病例中,猫的FIV阳性状态可能增加了其发展淋巴瘤的风险。FIV感染的猫患淋巴瘤的风险约为正常猫的五倍,且常表现为B细胞淋巴瘤。此外,本病例的MRI表现具有一定的特殊性,如脑膜病变的广泛增强和左颞叶脑膜瘤的T2W/FLAIR低信号,这些特征在淋巴瘤中较为罕见。

手术治疗后,猫的神经症状一度改善,但最终在术后21天死亡。这表明,对于此类复合肿瘤,单纯手术和皮质类固醇治疗的效果不佳,预后较差。在人类医学中,对于类似的复合肿瘤,通常需要综合治疗,包括化疗和放疗,以延长生存期。然而,在猫中,对于CNS淋巴瘤的治疗尚缺乏足够的证据支持,且预后通常不佳。

总之,本病例是首例详细报道的猫颅内脑膜瘤和原发性CNS T细胞富集型大B细胞淋巴瘤复合肿瘤。虽然猫的脑膜瘤较为常见,但与CNS淋巴瘤共存的情况较为罕见。本病例的MRI表现和病理检查结果为诊断提供了重要依据。尽管手术治疗在一定程度上缓解了猫的神经症状,但最终预后仍然较差。这提示我们在面对具有不典型MRI表现或涉及多种肿瘤类型的病变时,应考虑复合肿瘤的可能性,并探索更有效的治疗方案。

文献来源:Vezza CR, Southard TL, LeRoith T, Strandberg NJ, Fowler KM, Shinn RL, Rossmeisl JH, Parker RL. Case Report: Primary intracranial lymphoma and meningioma manifesting as a composite tumor in a cat. Front Vet Sci. 2025 Aug 7;12:1619792.