| 一般情况 | |

| 品种:短毛猫 |

| 年龄:7岁 | |

| 性别:雌 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:乳腺肿瘤 | |

01 主诉及病史

因左侧第二乳腺发现一个直径约4厘米的肿块就诊。

2年前因子宫蓄脓接受了卵巢子宫切除术。

02 检查

没有发现区域淋巴结肿大,胸部X光和腹部超声排除了转移。

03 治疗

对左侧乳腺进行了单侧乳房切除术,并切除了同侧的腹股沟淋巴结,取出的组织送去进行组织病理学检查。

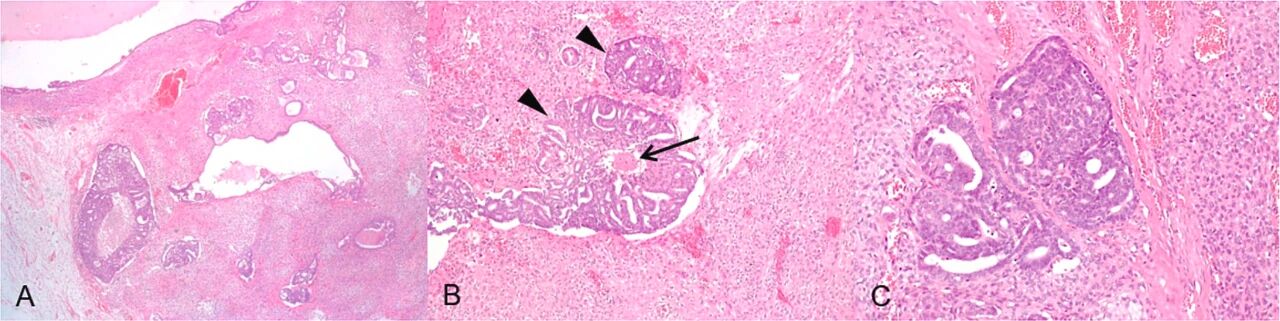

乳腺肿块边界清晰且坚硬,中心有囊性和坏死区。腹股沟淋巴结在肉眼下正常。从组织学上看,肿块呈现出一种高度细胞化、无包膜、侵袭性肿瘤,完全取代了乳腺。肿瘤特征为中央囊性和多灶性坏死区,以及广泛的出血。

观察到两种不同的肿瘤细胞群。第一种起源于上皮细胞,由多边形到柱状细胞组成,形成不规则的管状或实区,常出现中央坏死,有时形成由稀疏的纤维血管基质支撑的乳头状结构(下图AB)。这些细胞(下图C)的直径为15–25微米,边缘不清晰,细胞质呈中等嗜酸性,有大而不规则的细胞核,表现出中度至明显的细胞异质性和核异质性,在2.37 mm²中观察到30个有丝分裂。管腔中偶尔含有脱落的上皮细胞及其分泌物。

↑ A)观察到肿瘤上皮细胞增殖的区域,周围是密集的多形性梭形细胞群落;扩大的腔道内充满分泌物。B)肿瘤上皮细胞(三角)以不规则的管状结构排列,中央有坏死区域(箭头);多形性梭形细胞以短束和流线形排列环绕肿瘤上皮成分。C)两种细胞群体中均存在中度至显著的细胞异形性、细核异形性和多个有丝分裂象。

第二组细胞环绕在上皮细胞周围,由多形性的纺锤形到星形细胞组成,位于中等纤维血管基质内,偶尔形成短束或束状。这些细胞的直径为10–25微米,细胞边缘不清晰,细胞质稀少,从嗜酸性变为透明,核大小不一,呈现中度的细胞异质性和核异质性,在2.37 mm²中观察到23个有丝分裂。肿瘤周围观察到小淋巴浆细胞聚集。肿瘤浸润未扩展至切缘,也未发现淋巴血管浸润。

根据组织病理学发现,诊断为乳腺双肿瘤,含恶性上皮成分和非上皮成分,上皮成分表现为乳头状癌和筛状模式,按照诺丁汉人类分级系统评级为II级。在淋巴结中未发现恶性肿瘤细胞。

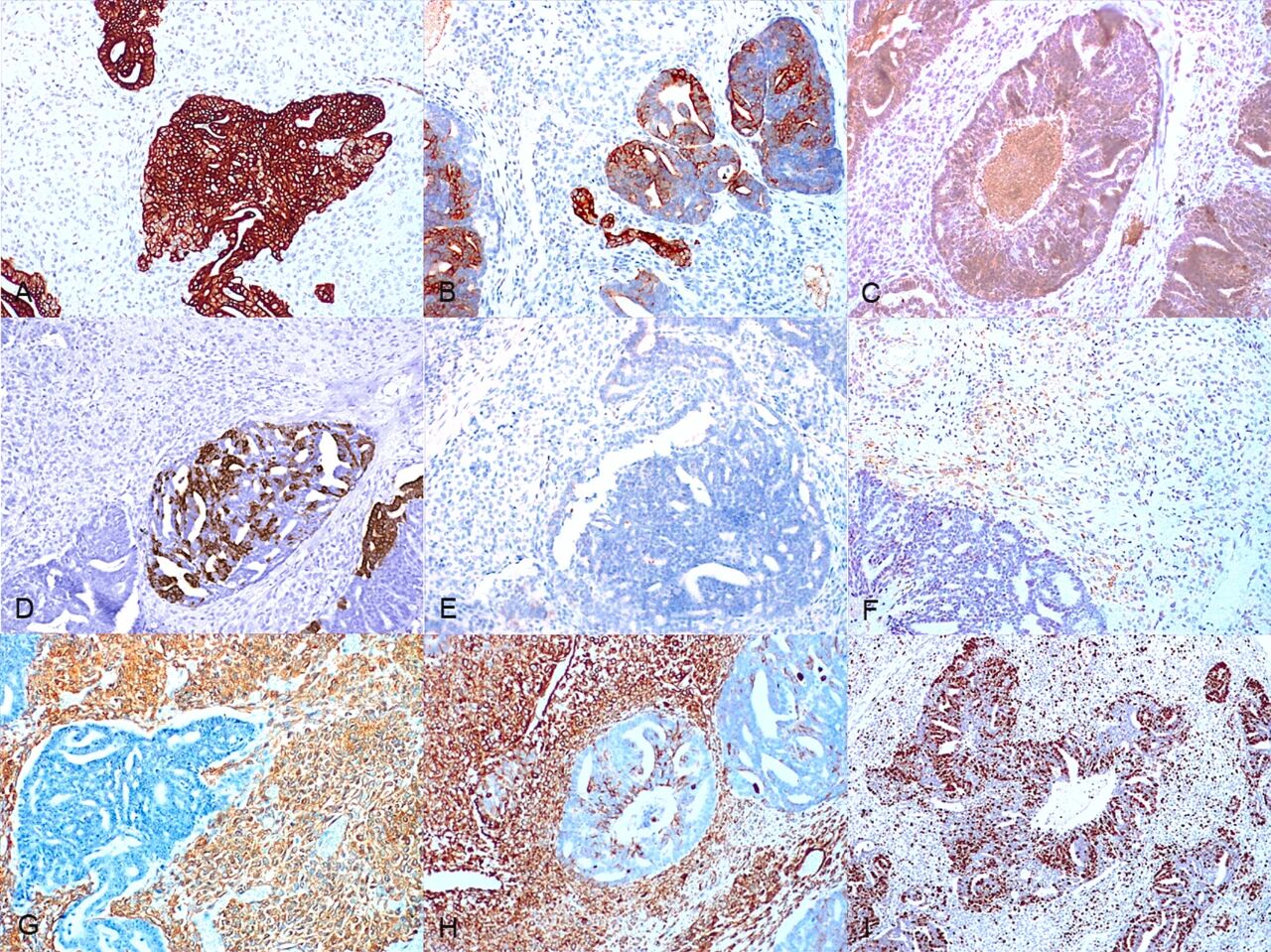

进一步进行免疫组化(IHC)染色,以更好地表征肿瘤。带毛皮肤和邻近非肿瘤乳腺组织作为内部阳性对照,不含主要抗体的样本作为阴性对照。由于肿瘤的双相特性,IHC对每种细胞群体单独进行评估。染色强度通过在光学显微镜下半定量检查进行评估,并被分类为阴性、弱阳性、中等阳性和强阳性。

肿瘤性管腔细胞显示出强烈的pan-CK细胞质免疫标记(下图A),弱CK18标记(下图C),中等CK5/6(50%)(下图B),强烈CK14(下图D),确认其上皮来源。间充质细胞群体对所有细胞角蛋白类型均呈阴性,p63在上皮和非上皮细胞群体中均未表达(下图E)。约40%的第二细胞群体中的钙肌动蛋白免疫标记中等,呈现多灶性分布(下图F),但在更密集的肿瘤区域主要为边缘分布。αSMA在间质细胞中普遍且中等表达(下图H),波形蛋白在梭形细胞和管腔内30%的上皮细胞中表现出弥漫性阳性(下图G)。在两个细胞群体中评估的Ki-67增殖指数显示,肝细胞中核表达强烈,为88.8%,而多形性间质细胞为22.9%(下图I)。

↑ 上皮细胞的免疫反应性对pan-CK表现强且弥散(A),对CK 5/6表现中等且多灶性(B),对CK 18表现弱且弥散(C),对CK 14表现强且多灶性(D)。间质性肿瘤细胞群体对所有细胞角蛋白标志物均为阴性(A-D)。两种细胞群体对p63均为阴性(E)。间质细胞群体对钙调蛋白表现中等且多灶性阳性(F),对αSMA表现中等且弥散阳性(G)。波形蛋白在间质细胞中强烈且弥散表达,上皮细胞多灶性阳性(H)。Ki-67在两种细胞群体中高度表达(I)。

鉴于表达细胞角蛋白的上皮细胞群体和表达波形蛋白、αSMA和偶尔表达钙调素的多形性细胞群体,诊断为乳腺癌肉瘤。

04 预后

切除肿块19个月后未发现转移或复发,没有明显的疾病进展迹象。主人报告自手术以来没有观察到任何异常症状。

05 讨论

猫乳腺肿瘤虽发病率低于犬,但恶性程度与转移潜能更高,80%-96%为恶性且具有侵袭性,在老年家养猫常见肿瘤中位列第三。与人类和犬常出现复杂型乳腺癌不同,猫乳腺肿瘤多为单相肿瘤,仅含单一恶性细胞类型(通常为上皮细胞),而同时包含癌性成分与恶性非上皮成分的双相肿瘤极为罕见,相关病例报道极少。

在预后相关性方面,人类与犬乳腺肿瘤的组织学亚型对预后影响明确,但猫乳腺肿瘤组织学亚型的预后价值尚未明确。不过,近年来有研究指出,导管状和导管内乳头状肿瘤等亚型因兼具上皮和肌上皮成分,可能对预后产生影响,且这类肿瘤相比炎性或浸润性微乳头状癌,通常具有更长的生存期和更低的侵袭性,不过这一结论仍需更多大样本研究验证。

本病例中的短毛猫,其左乳第二乳腺出现直径约4 cm肿块,经组织病理学检查发现两种恶性细胞群:一是上皮来源的多边形至柱状细胞,形成不规则管状或实性区域,伴有中央坏死,偶见乳头状结构;二是围绕上皮细胞的多形性梭形至星状间充质细胞,存在于中度纤维血管基质中。结合诺丁汉人类分级系统,上皮成分被诊断为导管癌伴筛状结构,分级为Ⅱ级。

免疫组化检测进一步明确了细胞属性:上皮成分表达泛细胞角蛋白(pan-CK)、细胞角蛋白18(CK18)、细胞角蛋白5/6(CK5/6)和细胞角蛋白14(CK14),证实其 luminal 上皮来源;间充质成分则弥漫表达波形蛋白(vimentin)和α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA),部分表达钙调蛋白(calponin),不表达细胞角蛋白和p63,支持其为间充质来源,而非上皮-间充质转化。此外,上皮细胞的Ki-67增殖指数(88.8%)远高于间充质细胞(22.9%),这与以往双相肿瘤报道存在差异。

在鉴别诊断中,需排除癌与恶性肌上皮瘤、梭形细胞癌等。由于该病例间充质成分缺乏肌上皮标志物,且表达α-SMA和vimentin,最终确诊为乳腺癌肉瘤。值得注意的是,猫的癌肉瘤可发生于肺、子宫、唾液腺等多个器官,但其组织发生机制尚存争议,存在单克隆(单一转化细胞系)和多克隆(上皮与间充质成分独立起源)两种理论。同时,本病例未出现骨肉瘤样或软骨样分化,这与常见的乳腺癌肉瘤特征有所不同。

从预后角度看,肿瘤大小超过3 cm和淋巴浸润通常提示猫乳腺癌预后不良,但本病例无血管浸润和转移迹象,术后19个月也未出现复发或转移,推测其侵袭性可能较低。不过,肌上皮细胞在该病例中并非主要成分,其对肿瘤侵袭性的潜在抑制作用尚不明确,且长期预后仍需更久的随访观察。

总之,本病例再次证实了猫乳腺双肿瘤的罕见性,同时强调,尽管此类肿瘤发病率低,但在猫乳腺肿瘤的鉴别诊断中仍需纳入考量。准确诊断需依赖组织病理学与免疫组化的联合应用,前者识别细胞形态特征,后者明确细胞来源,二者结合才能避免误诊。

目前,关于猫乳腺双相肿瘤的生物学行为、预后影响因素等仍存在诸多未知,例如肌上皮细胞的具体作用、不同亚型的预后差异等。未来需开展更多大样本病例研究,以进一步明确这类罕见肿瘤的特性,为临床诊断和治疗提供更可靠的依据,从而改善患病猫的预后。

文献来源:Pîrvu AM, Gagniuc E, Micșa C, Cappelleri A, Brigandì E, Militaru M. Biphasic mammary tumor in a cat: Case report. Res Vet Sci. 2025 Nov;195:105857.