| 病例1 | |

| 品种:博美犬 |

| 年龄:3岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:右眼外伤 | |

01 主诉及病史

因眼部钝器伤导致右眼突出。

02 检查

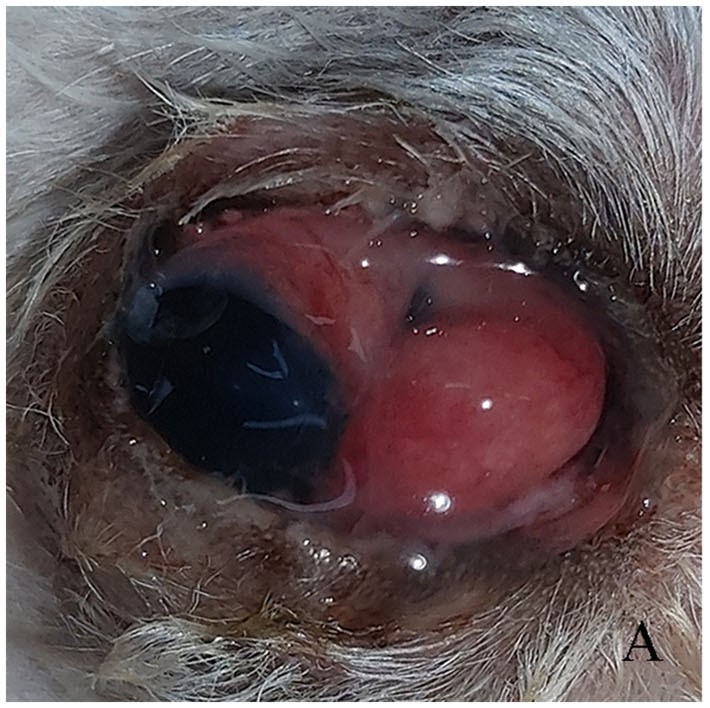

眼科检查发现视力丧失、角膜溃疡、眼内出血和外斜视(下图A)。为防止进一步损伤,手术前一天在局麻下进行了眼球复位和临时性睑缘缝合术。

↑(A)钝器伤后右眼突出及外斜视。

03 治疗

手术在全麻下分两个阶段进行。在第一阶段,使用标准技术进行了眼球内容物剜出术并植入眼内硅胶假体,以处理钝器伤导致的严重眼内损伤。

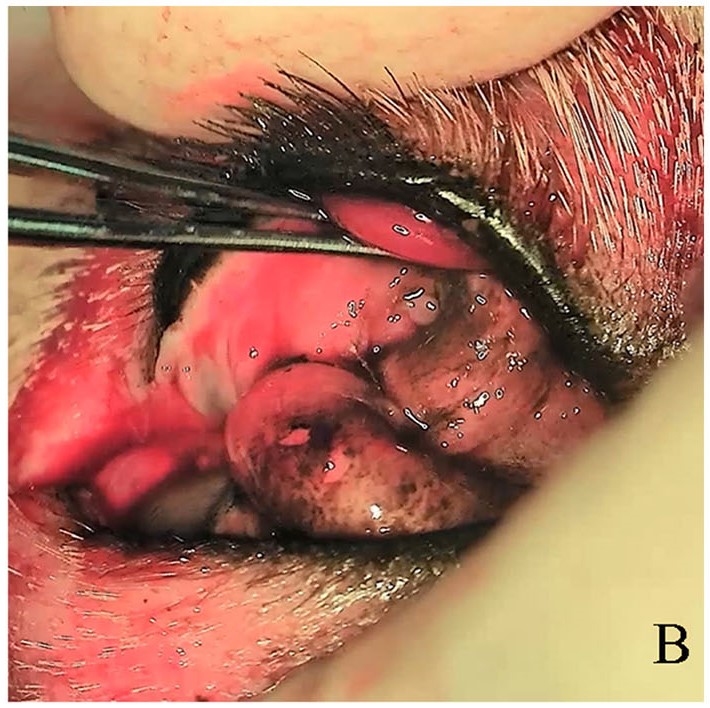

随后使用第三眼睑瓣来纠正外斜视。在确认第三眼睑的完整性后,使用5-0缝线以水平褥式缝合将其缝合到背外侧结膜。在缝合过程中,通过锚定第三眼睑的T形软骨来维持结膜的完整性并防止撕裂(下图B)。在确认第三眼睑对眼球有足够支撑后,使用5-0尼龙线进行了临时性睑缘缝合以稳定眼球。

↑(B)第三眼睑瓣手术后的即时外观。

口服头孢氨苄(30 mg/kg)、卡洛芬(2.2 mg/kg)q12h,局部使用氧氟沙星,q12h。在3天的住院期间,除轻微的眼部分泌物外,未观察到其他显著的临床异常。

04 预后

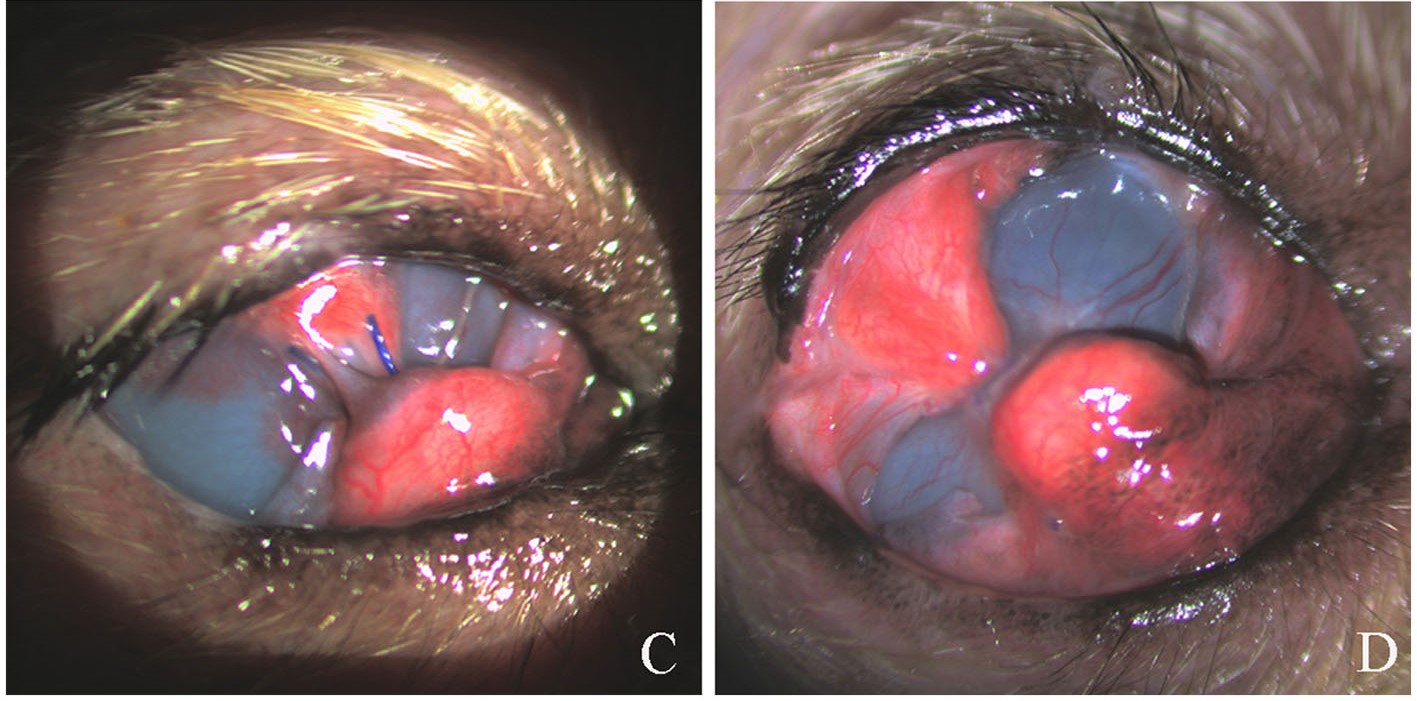

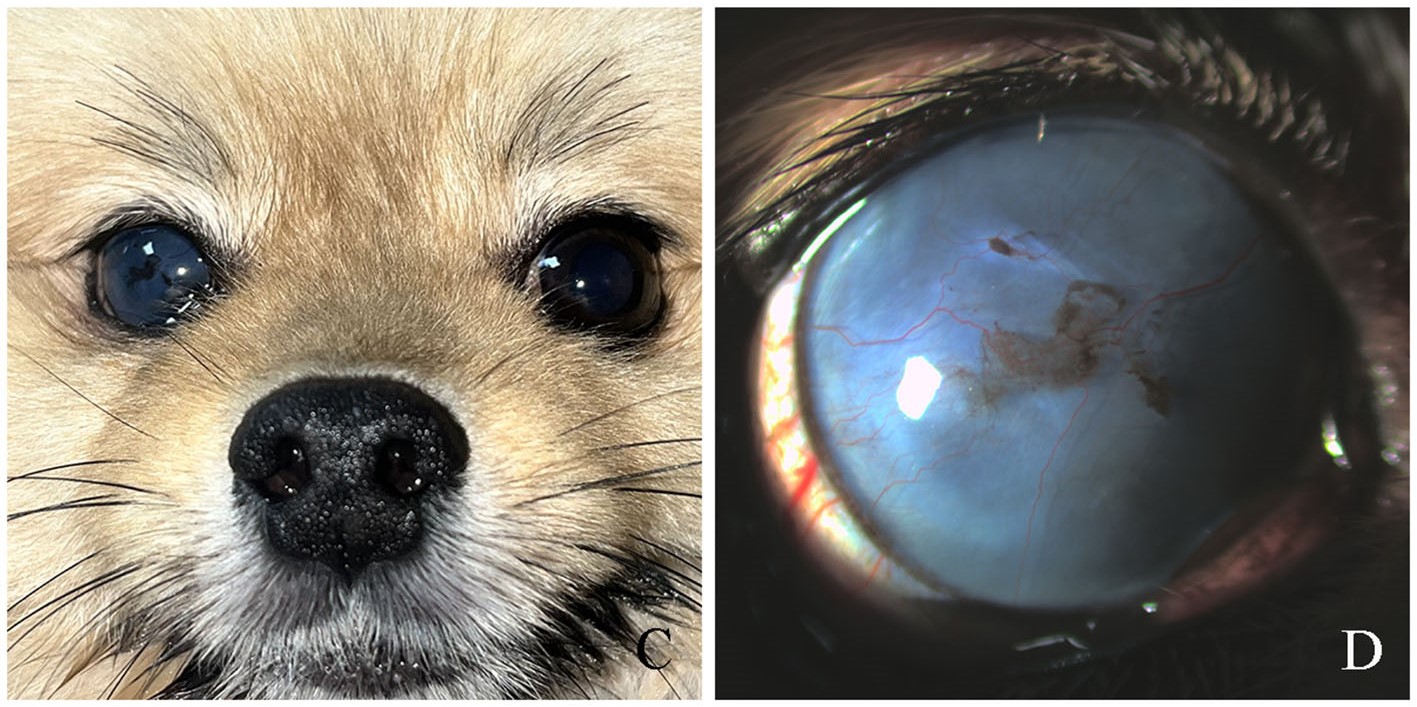

术后17天,拆除了临时性睑缘缝线。观察到缝合处的结膜延长,导致第三眼睑瓣未能实现其预期功能(下图C)。为纠正斜视并防止角膜并发症,采用先前的方法进行了二次手术,但未进行睑缘缝合。术后护理包括局部使用新霉素-多粘菌素B硫酸盐-地塞米松q12h和0.2%环孢素眼膏q12h。

二次手术后14天,观察到结膜延长复发(下图D)。但由于缝合线未暴露,角膜受损的风险被认为较低,因此未进行进一步的手术。

↑(C)术后17天缝合处的结膜延长。(D)二次手术后14天,无缝线暴露的结膜延长复发。

二次手术后42天,拆除缝线后确认完全纠正了外斜视(下图A)。同时发现角膜与残留的结膜组织接触,有中度角膜新生血管和第三眼睑轻微突出(下图B)。与缝线接触的角膜变薄,荧光素染色阴性。

↑(A)二次手术后42天,完全纠正了外斜视。(B)观察到残留的结膜组织、第三眼睑突出和局部角膜炎,角膜变薄。

二次手术后53天,第三眼睑的红肿、角膜新生血管和残留结膜组织有所改善,尽管角膜色素沉着仍然存在。

二次手术后300天,角膜纤维化、新生血管和色素沉着明显,外斜视未复发(下图CD)。

↑(CD)二次手术后300天,斜视未复发。

| 病例2 | |

| 品种:比熊犬 |

| 年龄:2岁 | |

| 性别:雌 | |

| 是否绝育:否 | |

| 诊断:右眼外伤 | |

05 主诉及病史

因钝器伤导致右眼突出,在另一家医院进行了眼球复位和临时性睑缘缝合术。两周后,因外斜视被转诊。

06 检查

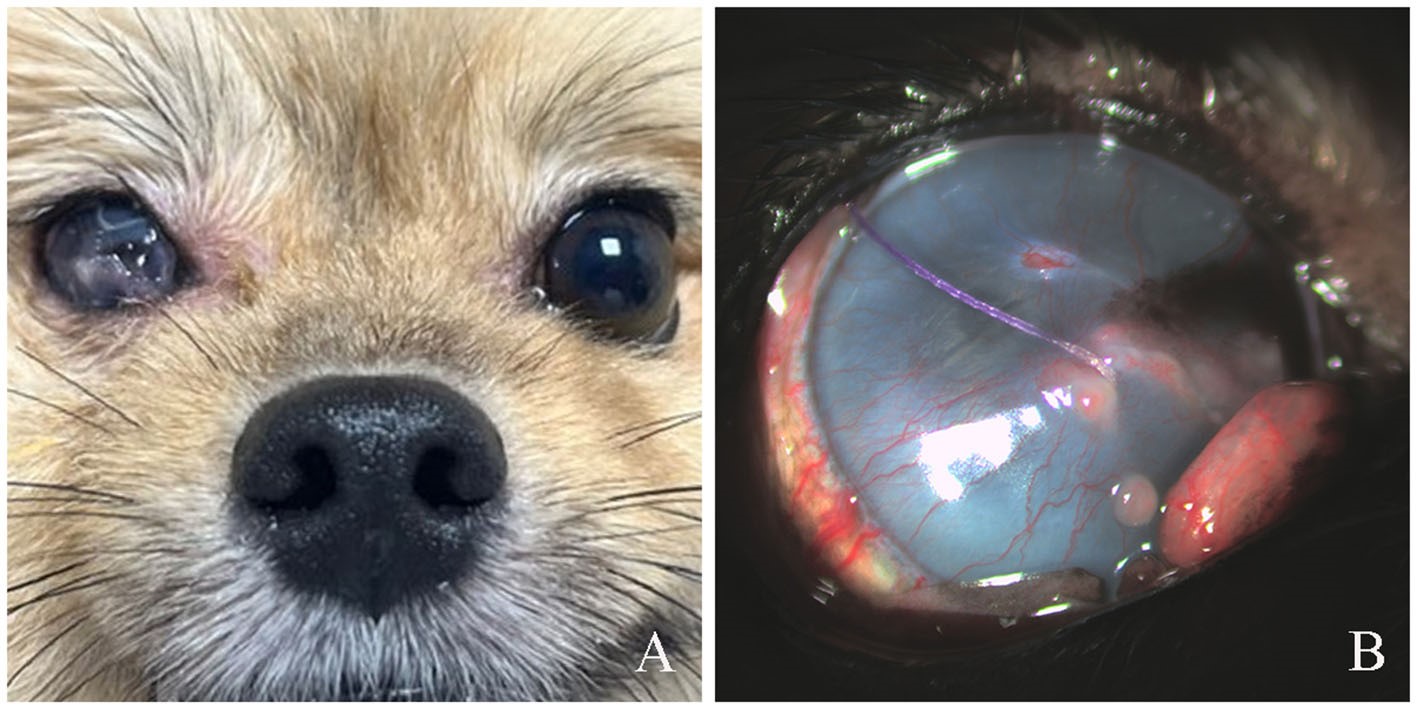

眼科检查除结膜充血和外斜视外未发现其他异常(下图A)。

↑(A)因创伤性右眼突出导致的外斜视。

07 治疗

当天进行了外斜视矫正手术。手术方法与病例1一致,但未进行眼球内容物剜出术。

术后护理包括口服头孢氨苄(30 mg/kg)、卡洛芬(2.2 mg/kg)q12h,局部使用氧氟沙星q12h。

08 预后

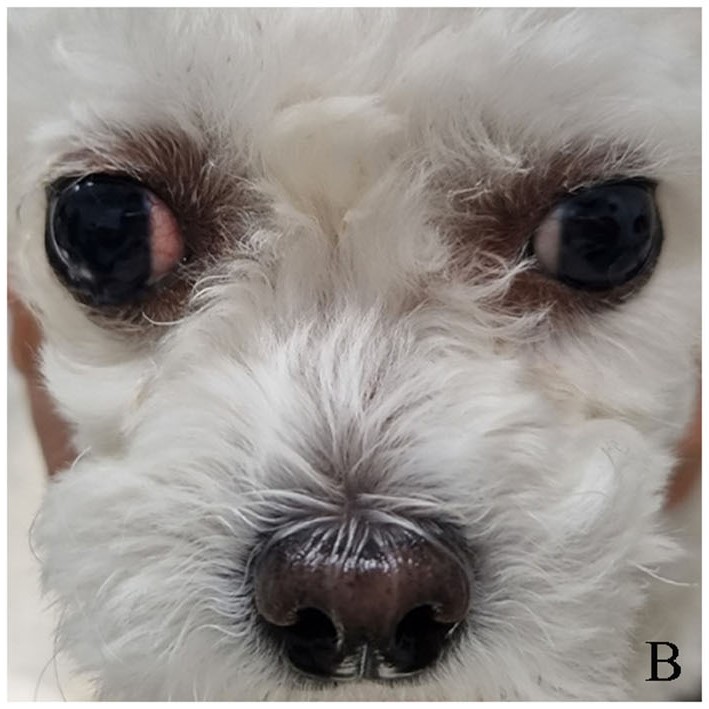

术后14天,拆除了临时性睑缘缝线。与病例1类似,观察到缝合处的结膜延长,需要二次手术(下图A)。手术过程与之前类似;但在病例2中,额外增加了一条水平褥式缝合,以防止复发并增强稳定性。术后护理包括局部使用氧氟沙星q12h。

↑(A)术后14天,缝合处的结膜延长。

二次手术后21天,第三眼睑瓣保持稳定,局部眼药水从氧氟沙星换为新霉素-多粘菌素B硫酸盐-地塞米松q12h(下图B)。

↑(B)二次手术后21天,瓣保持稳定,未复发。

二次手术后32天,拆除了缝线。第三眼睑有轻微突出和红肿。二次手术后38天,第三眼睑恢复到正常位置(下图B)。尽管仍有轻微的残留外斜视,但与手术前相比,整体外观显著改善。

↑(B)再次手术后38天。

二次手术后755天,电话随访确认未复发外斜视或其他眼部异常。

09 讨论

犬眼突出是一种眼科急症,表现为眼球部分或完全移位至眼眶外,通常是由于突然的向前移位导致眼睑被眼球赤道部卡住。眼突出可能导致严重的眼部及周围组织损伤,甚至需要进行眼球摘除或眼球复位手术。

即使在及时干预的情况下,长期并发症如失明、斜视、轻度眼球突出、兔眼、角膜感觉减退、干眼症、暴露性角膜炎、青光眼和眼球萎缩等仍可能发展。其中,斜视是由于眼外肌受损引起的,尤其是内直肌,它是眼外肌中最短且最易受损的肌肉。

斜视不仅影响外观,还可能导致功能性障碍,如复视、视觉混乱和异常头部姿势。在人类医学中,斜视的治疗包括眼外肌切开手术或使用肉毒杆菌毒素A进行化学去神经治疗,但在兽医学中,这些方法的应用相对较少,主要是因为对犬视觉功能的影响尚不明确。

本报告中的两个病例均通过第三眼睑瓣成功纠正了因眼突出引起的外斜视。在病例1中,通过重新缝合第三眼睑瓣,最终在术后42天完全纠正了外斜视,并在300天的长期随访中未见复发。

病例2中,尽管在术后38天仍有轻微的外斜视残留,但外观上已有显著改善,且在术后755天的电话随访中,主人报告未见外斜视复发或其他眼部异常。

第三眼睑瓣的机制在于其锚定于背外侧结膜时产生的机械力,这种缝合方式对眼球施加持续的内侧牵引力,抵消了因内直肌损伤导致的眼球外偏。通过将眼球重新定位到中央,这种方法为眼睛在愈合过程中提供了一种临时但有效的矫正手段。

然而,两个病例均出现了结膜延长的问题,这不仅削弱了第三眼睑瓣的稳定性,降低了其牵引力,还可能因缝线暴露导致角膜刺激和溃疡。在病例2中,通过增加一条水平褥式缝线,成功防止了结膜延长和缝线暴露,使瓣膜保持稳定。这一发现表明,在未来的手术中,使用两条水平褥式缝线可能是一种有益的改进,因为它可以通过分散张力来提高瓣膜的稳定性和防止结膜延长。

此外,两个病例中均观察到第三眼睑的结构变化。病例1中,第三眼睑的炎症更为明显,可能是因为瓣膜维持时间比病例2长13天,且初始眼突出导致的严重眼部损伤可能加剧了这些效应。尽管如此,病例1中的炎症在术后11天后得到缓解,仅留下轻微的第三眼睑突出。

总之,本报告通过两个病例展示了第三眼睑瓣在纠正因眼突出引起的外斜视中的有效性。这种方法可能作为一种辅助手段,与传统的眼外肌手术结合使用。未来的研究建议探讨具体的疗效指标,例如缝线数量与结膜延长之间的关系,或瓣膜持续时间与外斜视矫正成功率之间的关系。这些研究将有助于完善手术方案,并评估第三眼睑瓣在外斜视矫正中的长期疗效。

文献来源:Jeon BJ, Kim JY. Case Report: Third eyelid flap for correction of proptosis-induced lateral strabismus in two dogs. Front Vet Sci. 2025 Sep 12;12:1602473.