| 一般情况 | |

| 品种:短毛猫 |

| 年龄:12岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:肥厚型心肌病 | |

01 主诉及病史

因呼吸困难和疑似充血性心力衰竭被转诊。

02 检查

体重5.5公斤。呼吸急促,呼吸频率每分钟130次,心率每分钟165次。在吸氧的情况下,SpO2为97%。使用示波法测量的收缩压为96 mmHg。听诊心律规则,左心尖处有4/6级收缩期杂音,有奔马律,双肺野可闻及啰音。

胸部X光显示心脏呈心形增大,椎体心脏大小为8.2 [6.8–7.8]。双侧后肺叶可见肺泡和间质模式,符合肺水肿表现。叶间裂线提示有胸腔积液。

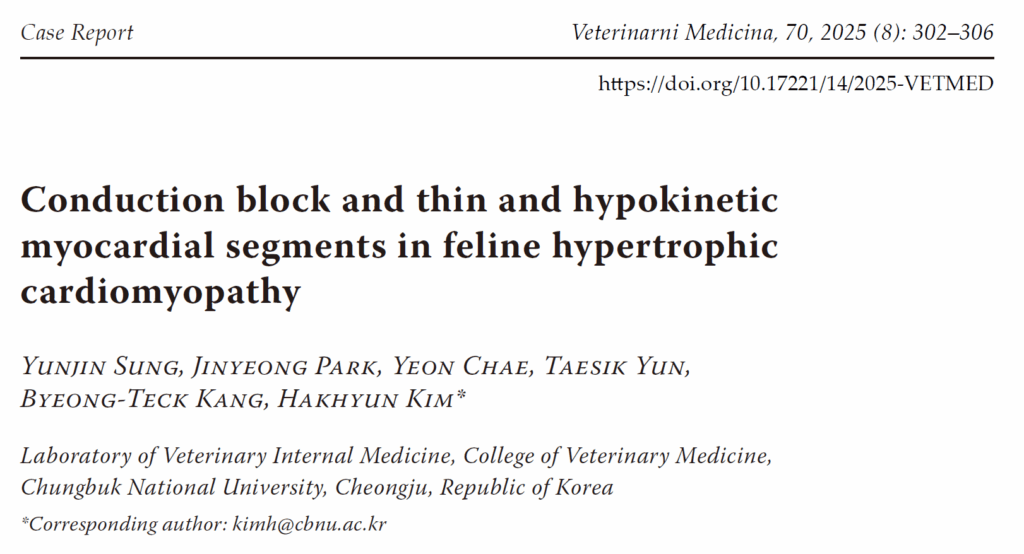

二维超声心动图显示在右胸骨旁长轴视图中,室间隔在舒张期出现局灶性增厚(最大直径11.01毫米 [3.00–5.20]),左心室后壁增厚(最大直径7.41毫米 [3.00–5.10]。在右胸骨旁短轴视图中观察到左心室游离壁局灶性变薄,厚度约为1.6毫米,并伴有低动力运动(下图)。

↑ B型超声心动图图像显示左心室游离壁局灶性变薄(绿色线)。

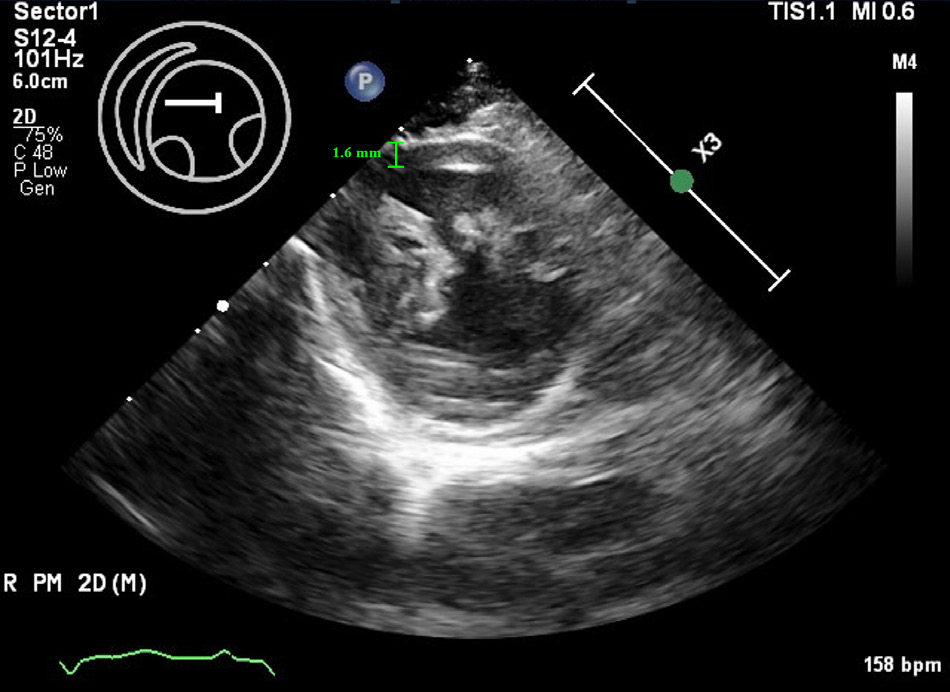

在右胸骨旁短轴视图中,前心尖壁厚度约为1.6毫米,并显示出低动力的心肌运动,符合薄壁及低动力心肌节段性心肌病的表现。在左心房中发现了自发性超声显影,表明血栓形成的风险增加(下图及视频)。

↑ B型超声心动图图像显示在左心房的左心尖四腔视图中出现自发性超声显影(绿色箭头)。

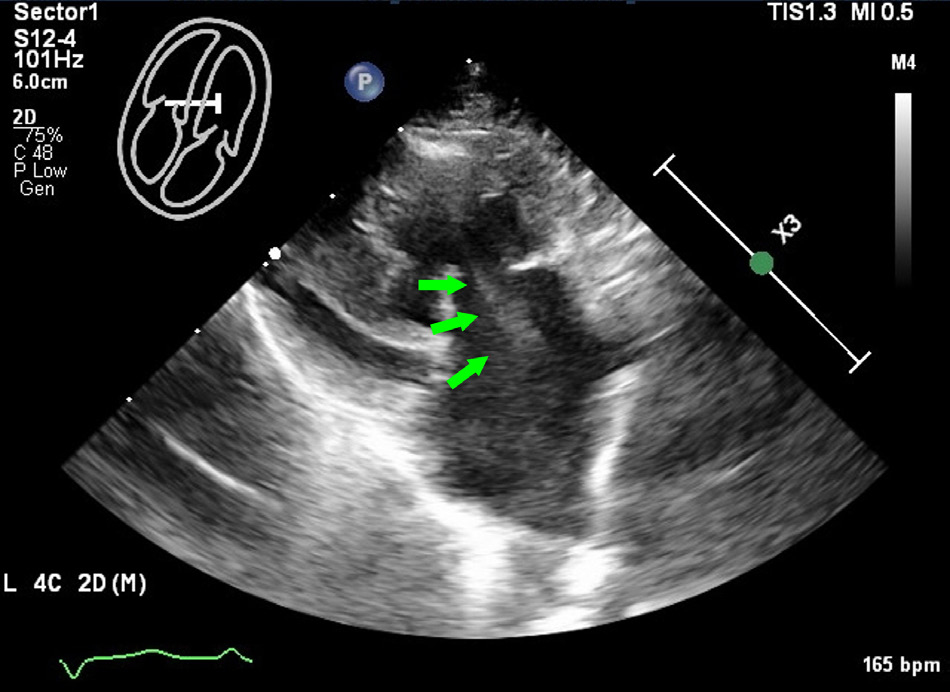

存在二尖瓣收缩期前向运动,伴有严重的动态左心室流出道梗阻(峰值流速5.73米/秒;压力梯度131毫米汞柱;下图)。

↑ 左心室流出道的连续波多普勒超声心动图图像。测得的峰值流速为5.73米/秒,压力梯度为131毫米汞柱,符合严重的动态左心室流出道梗阻。

左心房收缩功能下降,表现为左心房缩短分数为12.5% [23.9–34.9],而左心室缩短分数为29.3%,接近参考区间的下限[30–49]。其他发现还包括左心房与主动脉比值增加至2.87 [0.88–1.43],表明中度至重度左心房扩张。E:A比值为1.9 [>1],E:E’比值为14.1 [>9],均提示左心室充盈压升高,符合舒张功能障碍。

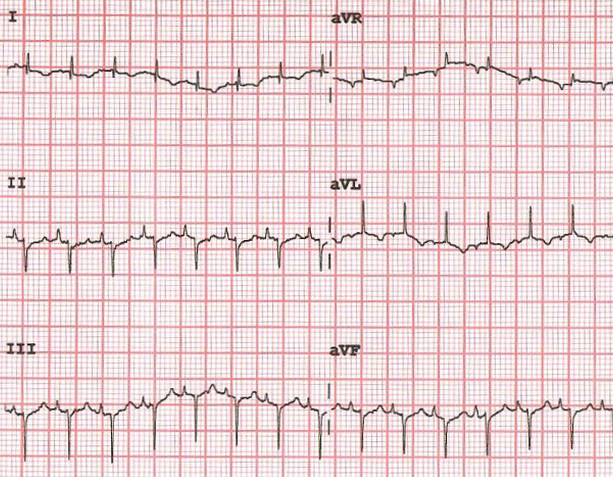

在右侧卧位时记录了六导联心电图。心电图显示窦性心律,心率为每分钟188次。II、III和aVF导联的QRS波群为负(小R波和深S波),而I和aVL导联为正(小Q波和高R波)(下图)。平均电轴为–71°,提示左心房肥大。这些发现与左心房传导阻滞的表现一致。

↑ 六导联心电图。表现出规律的窦性心律,心率为每分钟188次。在I导联和aVL导联中观察到小Q波和高R波,而在II、III和aVF导联中则出现小R波和深S波。平均电轴为–71°,提示左心房肥大。纸速=25毫米/秒;10毫米=1毫伏。

全血细胞计数和电解质结果正常。血生化显示肌酐升高(229.9 μmol/l [26.5–185.7]。静脉血气分析提示呼吸性碱中毒(pH=7.42 [7.21–7.41];阴离子间隙15.2 mmol/l [7–16];HCO₃⁻ 12.1 mmol/l [21–28];PCO₂19.2 mmHg [28.0–50.0]。甲状腺功能检测显示总T₄正常(35.1 nmol/l [10.3–60.5])。

根据这些初步检查结果,该猫被诊断为ACVIM C期肥厚型心肌病(HCM),并发左前分支传导阻滞(LAFB)和薄壁及低动力心肌节段性心肌病(THyMS),导致充血性心力衰竭(CHF)并增加血栓栓塞并发症的风险。

03 治疗

给予吸氧和3次间隔静脉注射2 mg/kg的呋塞米以治疗CHF。然而呼吸频率仍为每分钟60次,表明初始剂量不足。为了改善肺部呼吸困难,开始以1 mg/kg/h的速率持续输注呋塞米。

每12小时静脉注射0.2 mg/kg的匹莫苯丹和每8小时皮下注射150 U/kg的达肝素,分别用于改善左心房收缩功能和预防血栓栓塞。

04 预后

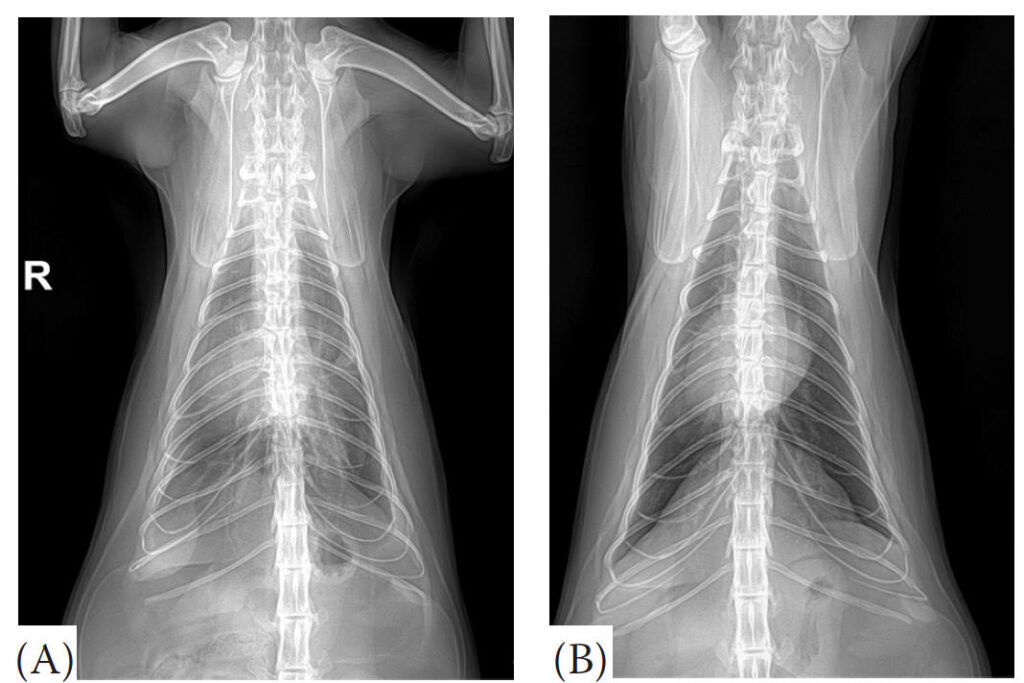

经过2天的治疗,呼吸困难得到缓解,呼吸频率从每分钟60次降至30次。随后的胸部X光显示肺水肿和胸腔积液有显著改善(下图)。

↑ 治疗前(A)和治疗后(B)的胸部腹背位X光片。(A)初始X光片显示肺水肿和胸腔积液。(B)治疗后2天拍摄的随访X光片显示肺水肿和胸腔积液有所改善。

出院时开具了持续口服治疗处方,包括每12小时0.2 mg/kg的匹莫苯丹、每12小时1.5 mg/kg的呋塞米、每12小时0.5 mg/kg的螺内酯、每24小时18.75 mg的氯吡格雷和每12小时1.5 mg/kg的地尔硫卓。

根据在家时的静息或睡眠呼吸频率(<30次/分钟)调整了呋塞米的维持剂量。在接下来的8个月中,这只猫又经历了三次充血性心力衰竭发作,需要将呋塞米剂量增加到每12小时2.75 mg/kg。

到目前为止,这只猫已存活超过300天,未出现并发症。

05 讨论

肥厚型心肌病(HCM)是猫中最常见的心肌疾病,其特征是左心室壁的弥漫性或区域性增厚,而左心室腔不扩张。在超声心动图检查中,当左心室壁厚度超过6 mm时即可诊断为HCM。

HCM的发病机制尚未完全明确,但可能与心肌细胞的异常增殖和排列紊乱有关。HCM常伴有心肌纤维化和重构,这些病理变化可能导致心脏传导异常和心肌收缩功能障碍。

本病例描述了一只12岁的去势雄性短毛猫,因呼吸困难就诊,最终被诊断为伴有左前分支阻滞(LAFB)和薄壁及低动力心肌节段(THyMS)的HCM。在临床检查中,该猫表现出呼吸急促、心尖区收缩期杂音和肺部啰音,胸部X光显示心脏呈“心形”增大,伴有肺水肿和胸腔积液。

超声心动图检查发现室间隔和左心室后壁显著增厚,而心尖区域的左心室游离壁局部变薄至约1.6 mm,且心肌运动减弱,提示存在THyMS。此外,左心房收缩功能下降,左心房与主动脉比值增加,左心房内还出现了自发性超声显影,提示血栓形成风险增加。心电图显示左前分支阻滞,表现为左轴偏移,II、III和aVF导联出现小R波和深S波。

LAFB是由于左前分支传导延迟引起的心脏传导异常,通常与心肌纤维化和重构有关。本病例中,LAFB和THyMS的共存提示两者可能存在共同的病理生理机制,即心肌纤维化和重构可能同时影响了心脏的电传导系统和心肌结构。此外,该猫还表现出严重的左心房扩张、左心室流出道梗阻和二尖瓣前向运动,这些均为HCM的典型表现,且与不良预后相关。

在治疗方面,该猫接受了氧疗、利尿剂(呋塞米)、正性肌力药物(匹莫苯丹)和抗凝治疗(达肝素),以改善呼吸困难和预防血栓栓塞并发症。经过2天的治疗,呼吸困难得到缓解,胸部X光显示肺水肿和胸腔积液明显改善。

随后,该猫被带回家,并继续接受口服药物治疗,包括匹莫苯丹、呋塞米、螺内酯、氯吡格雷和地尔硫䓬。在随后的8个月中,该猫经历了3次心力衰竭发作,需要增加呋塞米剂量。尽管预后不佳,但该猫在治疗后存活超过300天,这表明针对HCM的综合治疗可能有助于改善患者的生存期。

总之,本病例报告描述了一只患有HCM的猫同时出现LAFB和THyMS的情况。这些发现强调了心肌纤维化和结构重构在HCM进展中的重要性,并展示了心电图和超声心动图作为互补工具在识别高风险病例中的价值。

尽管本病例存在一些局限性,例如未进行心肌组织病理学检查以及缺乏长期随访数据,但该病例仍为未来关于HCM预后因素和治疗策略的研究提供了重要见解。

文献来源:Sung Y, Park J, Chae Y, Yun T, Kang BT, Kim H. Conduction block and thin and hypokinetic myocardial segments in feline hypertrophic cardiomyopathy. Vet Med (Praha). 2025 Aug 30;70(8):302-306.