| 病例1 | |

| 品种:巴哥犬 |

| 年龄:6岁 | |

| 性别:雌 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:真菌感染 | |

01 主诉及病史

因呼吸困难和疑似纵隔淋巴结肿大就诊,此前有两周的咳嗽史。

第-9天,中度白细胞增多(42500/μL [6000–13000]),表现为中度再生性左移性中性粒细胞增多(中性粒细胞30600/μL [3000–10500];幼稚细胞3400/μL [0–100])和中度单核细胞增多(4675/μL [150–1200]),其余结果均正常。

中度低白蛋白血症(2.0 g/dL [3.4–4.8])和显著高球蛋白血症(6.5 g/dL [3.0–4.5])。尿液检查显示尿比重1.030,尿沉渣未发现异常,未进行细菌或真菌培养。胸部X光显示前纵隔处有软组织不透明影,提示前纵隔淋巴结肿大。

对腋窝肿块进行了切除活检,并将组织送检进行组织病理学检查。初步活检报告显示区域广泛、严重的坏死性化脓性肉芽肿性、淋巴浆细胞和纤维化性脂肪炎及肌炎,特定病原体的特殊染色结果待定。开具了恩诺沙星(剂量不详)。

一周后复查时,全血细胞计数显示持续性白细胞增多(43500/μL),表现为成熟性中性粒细胞增多(37754/μL)和轻度单核细胞增多(2195/μL),还伴有轻度正细胞正色素再生性贫血(红细胞压积33.0% [40–55];网织红细胞158100/μL [<60000])。主人称尽管咳嗽持续,但犬感觉良好。然而,第二天因呼吸困难返回其主治兽医处,并被立即转诊。

02 检查

就诊当天(第0天),意识清醒且反应灵敏,呼吸急促,呼气努力,咳嗽严重,但体温和心率均正常。有鼾声,黏膜呈青紫色,体况评分8/9,右侧腋窝处有缝线。

胸部X光显示胸内气管和主支气管严重狭窄,胸底部软组织不透明影提示可能存在食管裂孔疝。

被收治于重症监护病房,接受补充氧气治疗,并间歇性给予阿片类药物以缓解焦虑和止咳。在接下来的24小时内,接受了间歇性镇静,以及包括茶碱缓释剂和替卡西林/舒巴坦在内的支持性治疗。

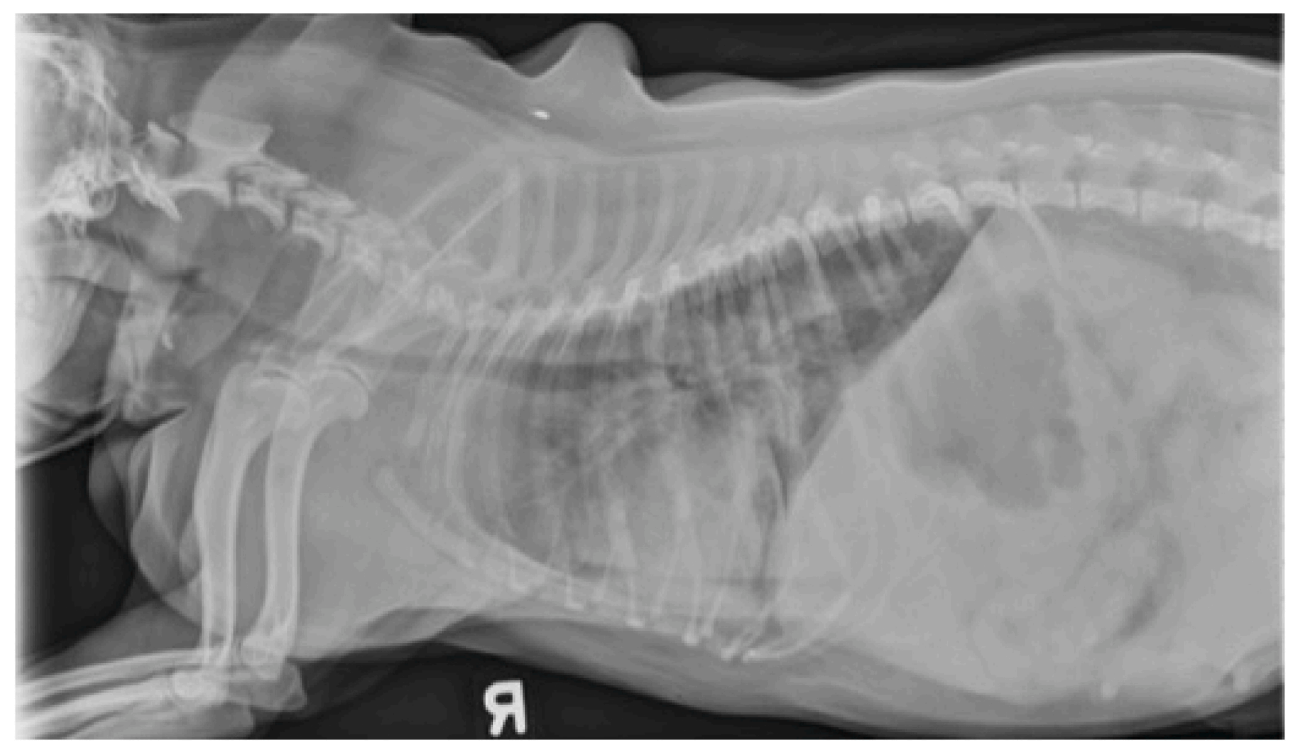

第2天,该犬仍需重度镇静和补充氧气以维持正常呼吸。复查胸部X光(下图)显示主支气管持续严重狭窄,气管隆突塌陷,胸内气管中度狭窄,右中肺叶进展为肺泡型肺部模式,轻度胸腔积液,以及肺门淋巴结增大。

↑ 住院第2天拍摄的胸部右侧位X光片显示主支气管和气管隆突严重塌陷,胸内气管中度狭窄,肺门淋巴结增大,以及弥漫性间质到肺泡型模式,右中肺叶有明显的肺泡型肺部模式,轻度胸腔积液。

麻醉进行支气管镜检查,结果显示胸内气管塌陷为III/IV级,左右主支气管(左前和后,右中和副)塌陷严重(II-IV/IV)。来自副、右后和左后肺叶的支气管肺泡灌洗细胞学检查显示细胞增多,有明显的化脓性炎症和单核细胞反应,未发现感染性病原体或肿瘤细胞。肺泡灌洗液的需氧菌、厌氧菌、真菌和支原体培养结果均为阴性,未发现微生物生长。

腹部超声显示区域淋巴结肿大和脾脏内多个不规则、边界不清的高回声区域。在腹部超声引导下进行了脾脏和淋巴结的细针抽吸。脾脏细胞学检查确认有显著的髓外造血和轻度淋巴样反应性增生,而淋巴结细胞学检查显示混合性炎症,伴有真菌菌丝和坏死。

鉴于这些发现,提交了尿液样本进行组织胞浆菌抗原检测,同时提交了血清样本进行球孢子菌和芽生菌抗体检测,以及隐球菌抗原检测。检测结果均为阴性。

03 治疗及预后

由于怀疑为播散性真菌病,接受了氟康唑治疗(5.7 mg/kg,IV,q24h)。

在夜间,呼吸努力进一步增加,并出现高碳酸血症和呼吸性酸中毒,导致在第3天进行了气管插管和机械通气。尿培养为阴性。最初切除活检的染色结果显示病变内不规则的卵圆形酵母和菌丝形态的真菌,伴有芽生和非二叉分枝。鉴于播散性霉菌感染的证据和临床症状的进展,该犬的抗真菌治疗方案升级,包括使用脂质体两性霉素B(0.5 mg/kg,IV,q24h)。

第4天,通气状况恶化,PaO₂/FiO₂比值从202降至112.5,表明低氧血症在持续加重。右侧背侧肺野可闻及明显的啰音。进一步的临床病理学评估发现轻度高胆红素血症(1.6 mg/dL [0.0–0.2]),提示败血症。

该犬被实施了安乐死,遗体被送去尸检。3天后,肠系膜淋巴结的真菌培养结果显示有少量着色蓝状菌(Talaromyces pigmentosus)。

04 尸检

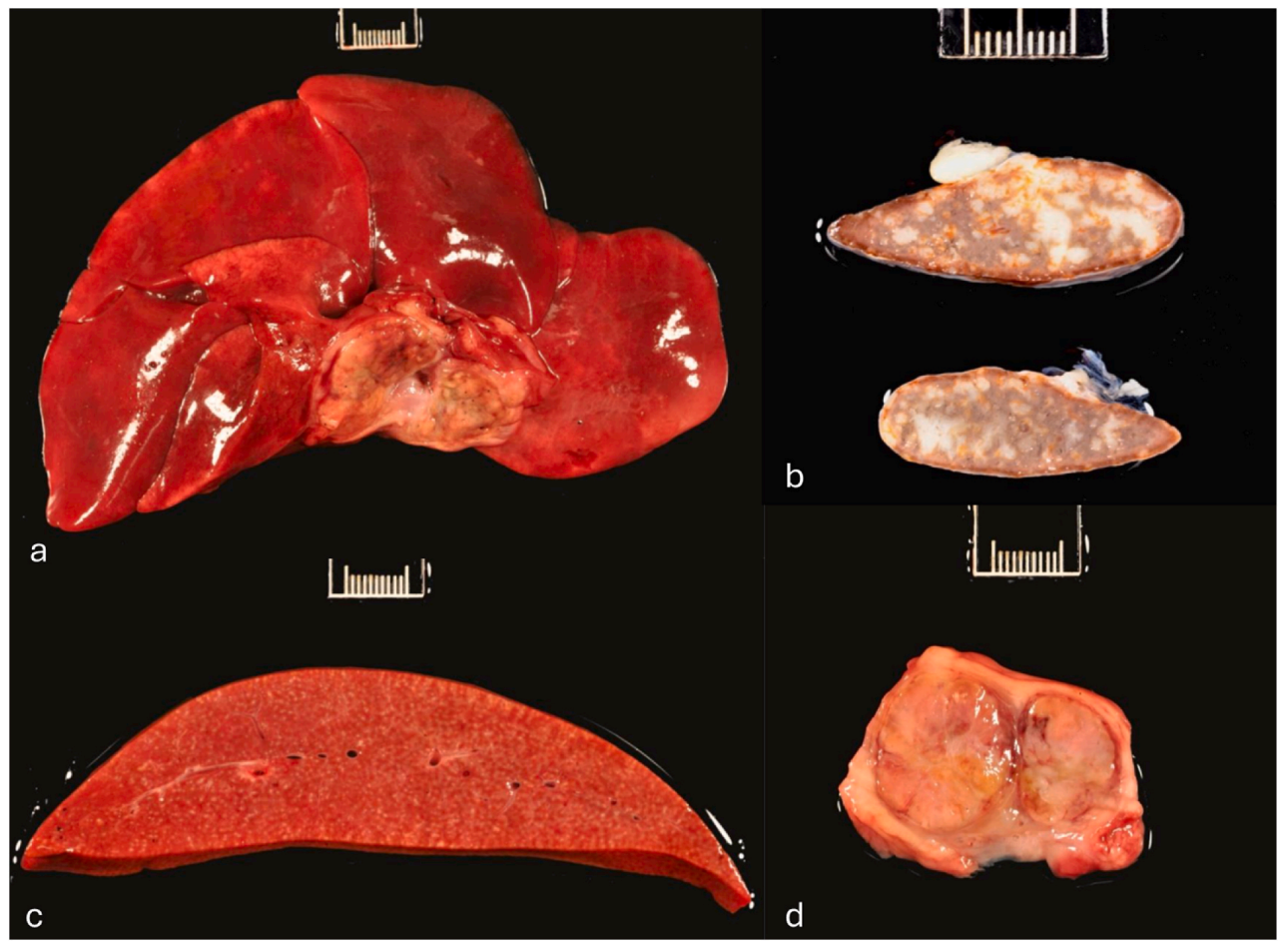

大体检查发现胸腔内有大约50毫升的淡红色液体,肺组织弥漫性发红、不塌陷且呈橡胶样(下图a)。肝脏有弥漫性粟粒状浅棕色变色(下图c)。胸骨、气管支气管、肺门、肠系膜和肾周淋巴结均出现肿大(下图d)。

↑ (a) 肺部切面,显示肿大的肺门淋巴结;(b) 脾脏切面;(c) 肝脏切面,肝实质内可见许多小的浅色炎症病灶;(d) 肿大的肠系膜淋巴结切面。

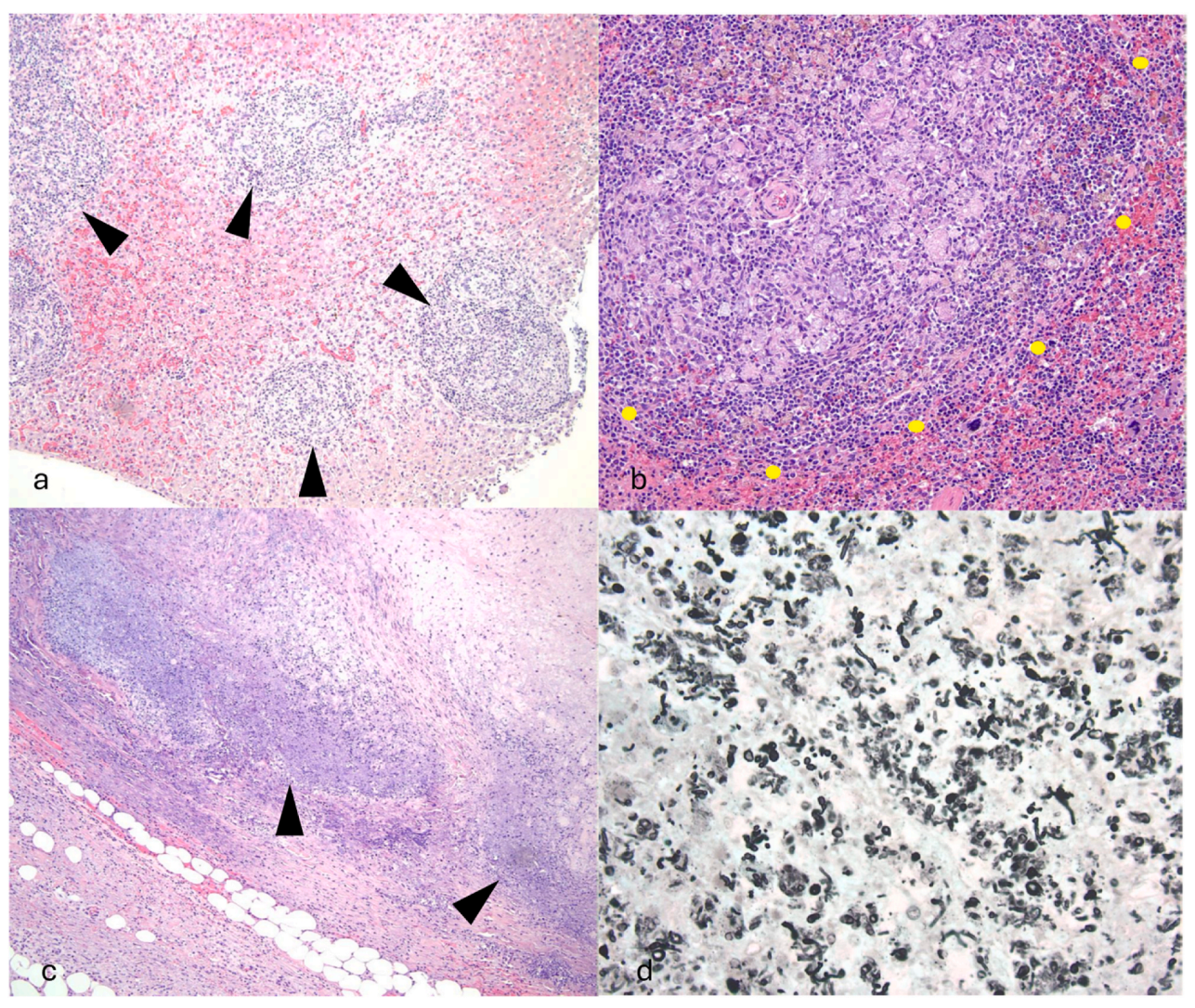

在组织病理学检查中,真菌在右侧腋窝、胸腔淋巴结、肝脏和脾脏中被发现。在肺实质中没有发现真菌的证据。在受累组织中,有大量多核巨细胞和含有细胞质真菌成分的巨噬细胞聚集,以及坏死区域,特别是在肿大的肺门淋巴结中(下图)。Grocott甲苯胺蓝染色突出了大量、细胞内的不规则、偶尔分枝和有隔的真菌菌丝和孢子碎片。同样,肺门淋巴结的印片显示有分枝菌丝和酵母真菌形态,以及大量的组织细胞。

↑ 肝脏(a)、脾脏(b)和肠系膜淋巴结(c)的HE染色显示大量多核巨细胞和巨噬细胞聚集,细胞质中含有真菌,以及坏死区域。肠系膜淋巴结的Grocott甲苯胺蓝染色(d)突出了大量、主要是细胞内的不规则、偶尔分枝和有隔的真菌菌丝和孢子碎片。

该真菌被提交进行基于序列的鉴定,测序确定其为着色篮状菌(Talaromyces pigmentosus)。

| 病例2 | |

| 品种:雪纳瑞犬 |

| 年龄:8岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:真菌感染 | |

05 主诉及病史

因氮质血症、蛋白尿、慢性呕吐和腹泻就诊。

转诊前,该犬由其主治兽医管理II期高血压性蛋白尿性慢性肾病,该犬还有间歇性大肠腹泻的病史。在就诊前一个月(第-31天),主治兽医的体格检查发现右侧下颌和腘窝淋巴结肿大。

06 检查

就诊当天(第0天),精神饱满、反应灵敏,生命体征正常。体格检查发现下颌、浅颈和腘窝淋巴结肿大,直径约为1–1.5厘米。腹部超声确认腰下和肠系膜淋巴结显著肿大。

全血细胞计数显示轻度白细胞增多(13210/μL [6000–13000]),表现为轻度淋巴细胞增多(5482/μL [1000–4000])。生化检查确认低白蛋白血症(3.1 g/dL)。虽然未检测到蛋白尿,但在尿沉渣检查中发现了罕见的类似真菌的结构。

尽管没有下泌尿道症状,但提交了尿液真菌培养,并发现少量霉菌生长。由于担心污染,当时未进行鉴定,也未推荐抗真菌治疗。

在随后的6个月(第47-218天),出现了进行性白细胞增多,表现为中度淋巴细胞增多、持续轻度高球蛋白血症以及持续性1期慢性肾病。

第218天,复查实验室检查结果显示淋巴细胞增多、高球蛋白血症、低白蛋白血症和低胆固醇血症进一步加重,促使其转诊。

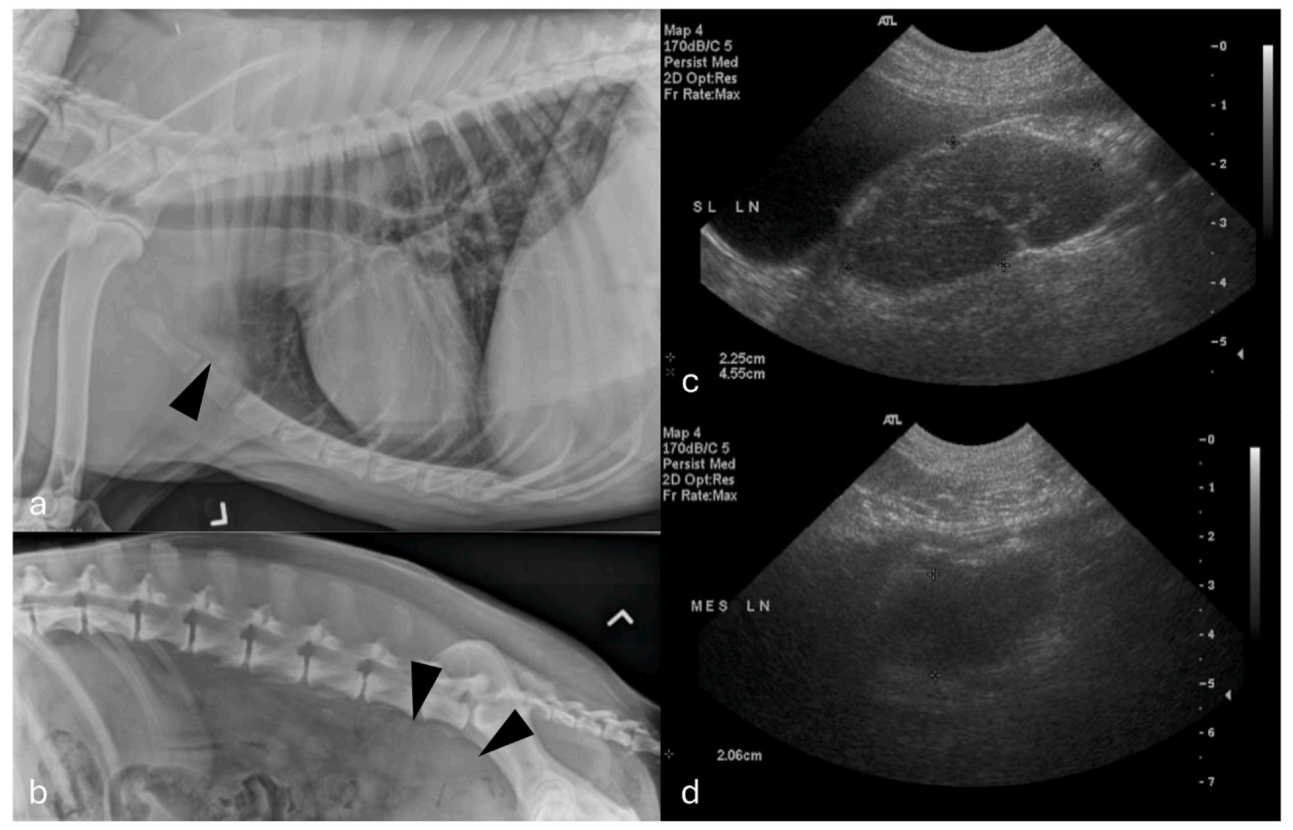

第236天,腹部超声和胸部X光检查(下图)证实了进行性多中心性淋巴结肿大,影响了腰下、肠系膜、下颌、腘窝、浅颈和胃淋巴结。还观察到肝脏肿大和脾脏肿大,伴有弥漫性网状结构;肝脏和脾脏的细胞学检查显示淋巴细胞性炎症和增生,并有髓外造血的证据。

↑ 胸部(a)和腰部(b)X光片显示胸骨淋巴结肿大,主支气管向腹侧偏移并呈扇形展开,肺门区域软组织不透明度增加,以及肝脏肿大。在颅侧腹膜后间隙发现一个大的圆形软组织不透明影,同时观察到腰下淋巴结肿大。腹部超声显示几乎所有可见的淋巴结,包括肠系膜(c)和腰下(d)淋巴结,中度至显著肿大,呈圆形,弥漫性且显著低回声,直径大小从1厘米到大于2.5厘米不等。

进行了血清蛋白电泳,结果显示在γ球蛋白范围内有一个单克隆峰(4.5 g/dL [0.5–1.3])。对右侧肩胛前、下颌和腘窝淋巴结进行了细针抽吸,并提交细胞学检查,结果显示淋巴细胞的异质性群体,中等大小的淋巴细胞群体扩大,表现为核大小不等、染色质聚集程度不一以及核膜不规则性变化不一。

进行了B细胞和T细胞的克隆性检测,在所有3个检测位点均显示出强烈、明确且可重复的B细胞克隆峰,表明为B细胞淋巴瘤。T细胞受体γ重排为多克隆。在单个淋巴结的细针抽吸中还发现了两个小的有隔菌丝和一个小的有荚膜酵母。

提交了尿液样本进行真菌培养,分离出的霉菌进行了测序,发现该分离株为篮状菌(Talaromyces boninensis)。

07 治疗

接受了伏立康唑治疗(5 mg/kg,PO,q12h),但由于呕吐和嗜睡,犬主在给予两剂后停止了治疗。

08 预后

第242天,进一步评估多中心惰性B细胞淋巴瘤的分期。在此次就诊中,进行了骨髓穿刺和右侧腘窝淋巴结切除活检。骨髓穿刺细胞学检查显示骨髓增生过度,红系和粒系细胞成熟良好,粒红比(G:E)为2:1,与红系发育不良和炎症性贫血相符。

淋巴结的组织病理学检查显示皮质和副皮质区域扩张,这些区域密集分布着大量圆形淋巴细胞,细胞边界清晰,细胞质嗜碱性稀少甚至不明显。细胞核呈圆形,染色质致密,有1-2个明显的核仁。细胞大小和核大小的不一致性为中度。

在肿瘤细胞的一般群体中,偶尔可见一些大细胞,细胞质嗜碱性稀少,椭圆形细胞核,染色质呈细颗粒状,偶尔可见莫特细胞。这些细胞群体形态单一,CD3/CD79a/CD20/MUM-1染色强阳性,MIB-1染色程度不一,被解释为淋巴浆细胞性淋巴瘤。骨髓细胞学和淋巴结活检中未发现真菌生物。

第253天,复查全血细胞计数确认持续存在非再生性、正细胞性、低色素性贫血以及以严重淋巴细胞增多为特征的进行性白细胞增多。血生化显示氮质血症、轻度高钙血症以及持续性高蛋白血症,后者以进行性、严重的高球蛋白血症和低白蛋白血症为特征,胆固醇水平持续降低。左侧腘窝淋巴结穿刺液的真菌培养得到两株霉菌,其表型与之前在尿液中鉴定出的Talaromyces boninensis完全一致。

鉴于该犬缺乏与淋巴瘤诊断相关的临床症状,建议其主人推迟化疗,优先进行抗真菌治疗。

第259-412天,定期返回进行尿液和淋巴结真菌培养,以评估在持续使用伏立康唑(2.5 mg/kg,PO,每日两次)治疗下真菌感染的进展情况。由于药物的不良反应,其剂量已降低。在等待化疗期间,还接受了L-天冬酰胺酶(10000 IU,皮下注射)治疗其淋巴浆细胞性淋巴瘤。在这五个月内,尿液和淋巴结培养在四次不同的就诊中均证实有少量不典型真菌菌落持续生长。

第399天,基因测序再次确认该分离株与Talaromyces boninensis的同源性为99%。在此期间的连续实验室评估记录了持续的进行性白细胞增多,以严重的进行性淋巴细胞增多为特征,以及稳定的轻度贫血。

第369天,胸部X光片确认了持续存在的胸骨淋巴结肿大。腹部超声显示淋巴结肿大加重,肝脏弥漫性肿大,脾脏进行性肿大并伴有网状结构。尽管肠系膜淋巴结的细胞学检查未发现任何真菌成分,但真菌培养分离出了少量两种类型的不典型霉菌。

由于持续的真菌感染和伏立康唑血清水平不理想(0.34 μg/mL,低于1 μg/mL被认为不理想),伏立康唑剂量被增加。剂量增加后,该犬出现了体重减轻、食欲不振以及心律失常,因此改用泊沙康唑治疗,但这也导致了胃肠道症状。因此,他接受了伊曲康唑治疗(200 mg,PO,q24h),似乎耐受良好。

第419天,还接受了化疗,包括使用氯苯丁酯(2 mg,PO,q24h)。

第428天,主人称犬的食欲有所改善,体重也有所增加,但出现了增加的喘息、多尿和多饮。听诊发现间歇性心律失常以及一个新的II/VI级左心尖收缩期杂音。心脏科会诊确认存在不规则心律,伴有频繁的房性早搏以及轻度增加的左心室流出道流速。在此次就诊中,未对其治疗方案进行调整。

第476天,因腹泻、增加的喘息、排尿困难、嗜睡和食欲下降被送至内科接受评估。体格检查发现双侧心音低钝,胸腔前下三分之一区域双侧肺音减弱,淋巴结肿大,肝脏肿大,脾脏肿大且质地不均匀,以及腹部下垂,触诊时引起疼痛。

胸部X光显示胸膜积液的证据以及肺野细节丢失;在侧位片上难以区分心脏轮廓。胸部和腹部超声显示脾脏因一个大型、质地不均匀的肿块而向尾侧移位,腹腔积液,肠系膜淋巴结肿大,胸膜积液伴有胸骨和肺门淋巴结肿大,心包积液,以及一个充满高回声物质的肿大胆囊。与之前的检查相比,全血细胞计数变化不大,但生化显示进行性中度氮质血症,以及显著的高钾血症伴低钠血症。

进行了胸腔穿刺,从胸膜腔中抽取了1.7升血清血性液体。中部腹部肿块、腹腔积液和胸腔积液的细胞学检查结果与播散性淋巴瘤最为一致,所有样本中均无真菌败血症的证据。该犬接受了一剂L-天冬酰胺酶的皮下注射,并在重症监护病房接受支持性护理。

第二天,临床状况恶化,又通过胸腔穿刺抽取了2.1升血性液体。鉴于其对治疗反应不佳且预后极差,第477天对该犬实施安乐死,未进行尸检。

09 讨论

篮状菌(Talaromyces)广泛存在于土壤及室内空气中,既往被认为是条件致病菌。近年来,随着分子鉴定技术普及,T. marneffei、T. helicus、T. boninensis、T. pigmentosus等相继被证实可致犬播散性感染。

本属真菌在37℃仍能良好生长,易经血-淋巴途径播散至淋巴结、肝、脾、骨及中枢神经系统,临床以慢性淋巴腺炎、跛行、消瘦、贫血及球蛋白显著升高为特征。由于培养周期长、菌落形态与青霉属相似,易被误判为“污染”而漏诊,导致治疗延误。

病例1以急性呼吸道症状就诊,首诊胸片仅提示纵隔淋巴结肿大,外周血呈典型“高白细胞+高球蛋白+低白蛋白”三联征,与组织胞浆菌病、芽生菌病等常见系统性霉菌表现重叠。初次腋淋巴结活检已见肉芽肿性炎症及真菌元素,但未及时加用抗真菌药,仅予恩诺沙星,病情迅速恶化。

尸体剖检证实T. pigmentosus广泛累及淋巴结、肝、脾,而肺实质未见菌丝,提示“呼吸道症状”主要由纵隔淋巴结肿大及气管塌陷所致,而非真性肺炎。该例警示,凡淋巴结肉芽肿伴高球蛋白血症,必须行特殊染色及真菌培养;若见隔菌丝或酵母样细胞,应即刻启动唑类或两性霉素B治疗,切勿等待培养结果。

病例2原有慢性肾病,6个月内逐渐出现“蛋白丢失+进行性贫血+外周及体腔淋巴结对称性肿大”,尿沉渣偶见真菌样结构,却一度被当作“污染”。直至淋巴结穿刺发现B细胞克隆性增殖,同时反复尿及淋巴结培养均生长同一株T. boninensis,才确诊为播散性真菌感染合并惰性B细胞淋巴瘤。

该病例表明:① 伴肾病的老年犬出现顽固性低白蛋白血症时,需把“真菌性蛋白丢失”纳入鉴别;② 尿培养阳性即使菌落量少也应鉴定到种,尤当反复出现且与影像学异常吻合时;③ 合并肿瘤的宿主更易发生播散性霉菌感染,治疗上需先控制真菌,再考虑化疗。

该犬先后接受伏立康唑、泊沙康唑、伊曲康唑,皆因胃肠道或心脏毒性减量,真菌始终未完全清除,提示T. boninensis对三唑类呈“易耐药”或“仅抑菌”特征,值得进行药敏基线研究。

总之,篮状菌已成为犬播散性霉菌病的新发病原,临床表现与组织胞浆菌病极相似,确诊依赖组织病理、真菌培养联合基因测序。凡出现“慢性淋巴结肿大+高球蛋白+低白蛋白”三联征,或尿检反复见真菌样结构,应高度怀疑本病,及时行真菌培养与分子鉴定。

早期、足量、长程三唑类药物(伊曲康唑10 mg/kg/d或伏立康唑5 mg/kg q12h)是目前首选;若治疗4周无效或出现毒副作用,可考虑两性霉素B脂质体或联合特比萘芬。合并免疫抑制性疾病或肿瘤者预后差,需首先控制真菌感染,再评估化疗时机。建议建立犬源Talaromyces菌株库,开展体外药敏及动物模型试验,为修订指南提供循证依据。

文献来源:Sapienza HP, Westropp JL, Murphy B, Cañete-Gibas C, Wiederhold N, Dear JD. Disseminated Talaromyces boninensis and T. pigmentosus infections in 2 dogs. Med Mycol Case Rep. 2025 May 12;49:100705.