| 一般情况 | |

| 品种:博美犬 |

| 年龄:4岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:硬膜下血肿 | |

01 主诉及病史

出现了神经系统症状的急性加重。

2年前根据临床症状、品种和MRI结果被初步诊断为坏死性脑炎,并采用免疫抑制疗法(来氟米特、泼尼松龙和氯吡格雷)和抗惊厥药物(苯巴比妥和左乙拉西坦)进行治疗。

过去2年约每1-2个月发作一次癫痫,每次发作持续时间少于1分钟。在7个月前,皮质类固醇和抗惊厥药物的剂量减少了约10%。在就诊前一周,再次发作癫痫,随后病情逐渐恶化,无法独立站立或进食、呼吸困难、反应降低。没有外伤或跌落的病史。

02 检查

在神经系统检查中,表现出精神沉郁、侧卧和向右转头。观察到混合性眼球震颤,包括旋转、水平和垂直运动,以及间歇性分离性眼球运动。双侧威胁反射缺失,瞬膜反射减弱。瞳孔缩小,无瞳孔不等大。当张开嘴巴时,发现咽反射减弱。

血液检查显示再生性贫血(红细胞压积24.7% [41-56.1])、肝酶升高(碱性磷酸酶823 U/L [14-93.2];天门冬氨酸氨基转移酶46 U/L [13.7-41];丙氨酸氨基转移酶66 U/L [19-77.9])、C反应蛋白正常(<10 mg/L [0-20])和苯巴比妥谷浓度低(6.4 µg/mL [10-40])。

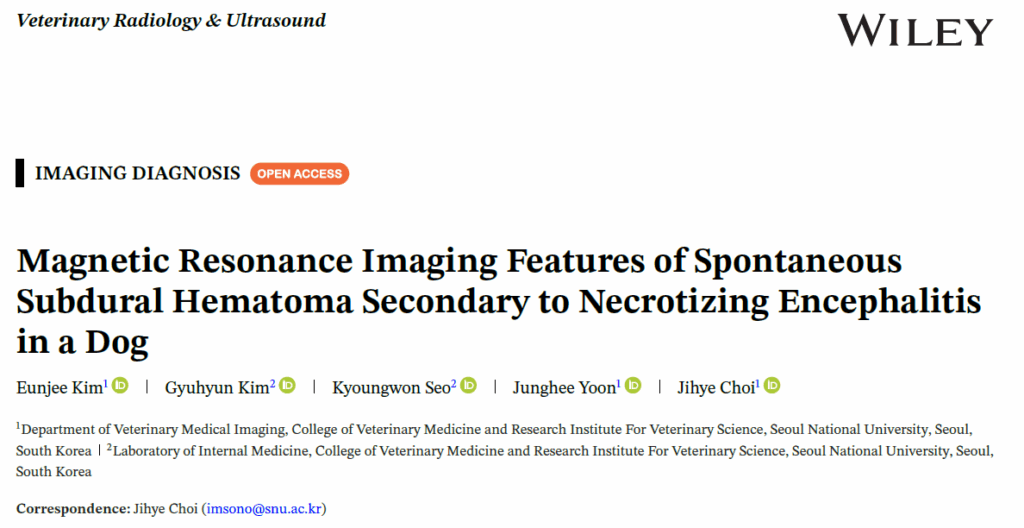

为了确定急性神经系统恶化的病因,进行了脑部MRI检查。MRI显示左侧大脑半球存在一个宽阔的半月形病变,导致中线向右移位,并压迫左侧大脑实质和侧脑室(下图)。该病变在T2W和T1W图像上呈现混合信号强度,内部有分隔和T2W、T2-FLAIR以及T2*图像上的低信号区域。

↑ 背侧(A)和横断面(B)T2W磁共振图像显示硬膜下血肿(箭头)。左侧大脑半球可见宽阔的半月形病变。中线明显向右偏移,左侧大脑实质和侧脑室受到压迫。周围肌肉或骨骼组织未见信号变化。

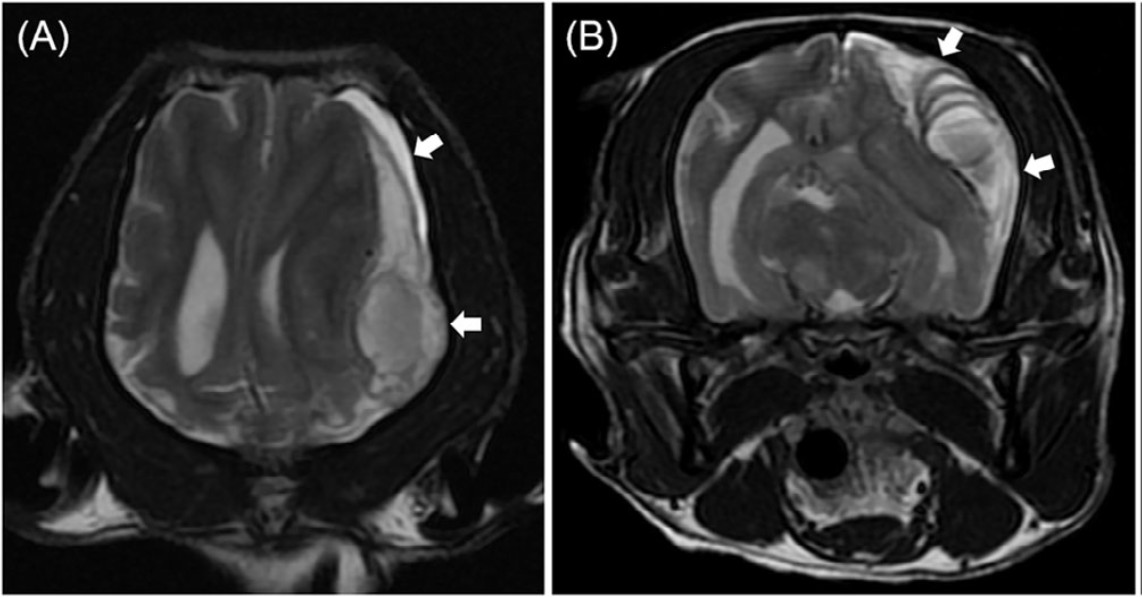

病变内观察到类似肿块的区域,有液体平面,以及在DWI上呈高信号而在ADC图上呈低信号的区域。T2*图像上的线性信号缺失表明存在出血。在靠近颅骨的外膜上观察到对比增强(下图)。这些发现与硬膜下血肿的表现一致。周围肌肉或骨骼组织未观察到信号变化。

↑ 磁共振横断面图像显示硬膜下血肿,分别采用T2W(A)、FLAIR(B)、T1W(C)、T1W增强(D)、T2*成像(E)、DWI(F)和ADC图(G)。病变在T2W(A)和T1W(C)上呈现混合信号强度。在T2W和T1W(A、C)中,病变内可见低信号的内部分隔(细箭头)。病变内观察到类似肿块的区域,存在两个明显的分层。重力依赖层在T1W中呈低信号,在DWI中呈高信号,在ADC图中呈低信号。非重力依赖层在T1W中呈等信号至高信号,在DWI中呈低信号,在ADC图中呈高信号。T2*成像中观察到线性信号缺失(箭头)。在靠近颅骨的外膜上观察到对比增强(粗箭头)。

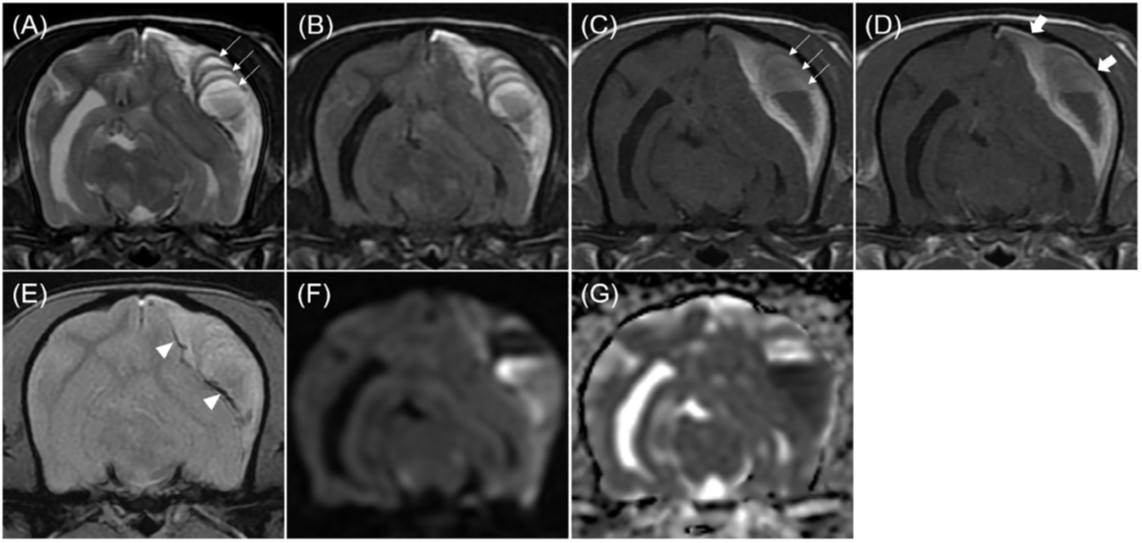

MRI还观察到与坏死性脑炎一致的表现,包括左侧额叶和双侧颞叶、顶叶、梨状叶以及枕叶的多灶性T2W高信号病变,以及在丘脑、桥脑和延髓中的病变。这些病变主要影响灰质,部分累及白质,并显示出坏死和囊性变化(下图)。

↑ T2W(A、D)、T1W(B、E)以及T1W增强(C、F)磁共振横断面图像显示坏死性脑炎。右侧颞叶和枕叶可见多灶性T2W高信号病变。明显的T2W高信号和T1W低信号且无对比增强分别提示坏死和囊性变化(粗箭头)。还观察到T2W高信号和T1W等信号并伴有轻度对比增强(细箭头)。左侧额叶、左侧颞叶、双侧顶叶、梨状叶、丘脑、桥脑和延髓也存在其他病变(未显示)。

初步诊断为继发于坏死性脑炎的硬膜下血肿。

03 治疗

为了控制临床症状,开始采用静脉注射地塞米松(0.07 mg/kg,每日一次)和甘露醇(0.5 g/kg,每日两次)来控制颅内压,并使用苯巴比妥(4 mg/kg负荷剂量,q4h,总量16 mg/kg)和左乙拉西坦(30 mg/kg,每日三次)进行抗惊厥治疗。

这些治疗使精神状态和瞳孔大小有所改善,并降低了眼球震颤的频率。

04 预后

MRI扫描后的第6天,仍然表现出精神抑制、侧卧、向右转头以及双侧威胁反射缺失。瞬膜反射有所改善,咽反射恢复正常,眼球震颤频率降低,红细胞压积为23.9%,与之前的结果相似。

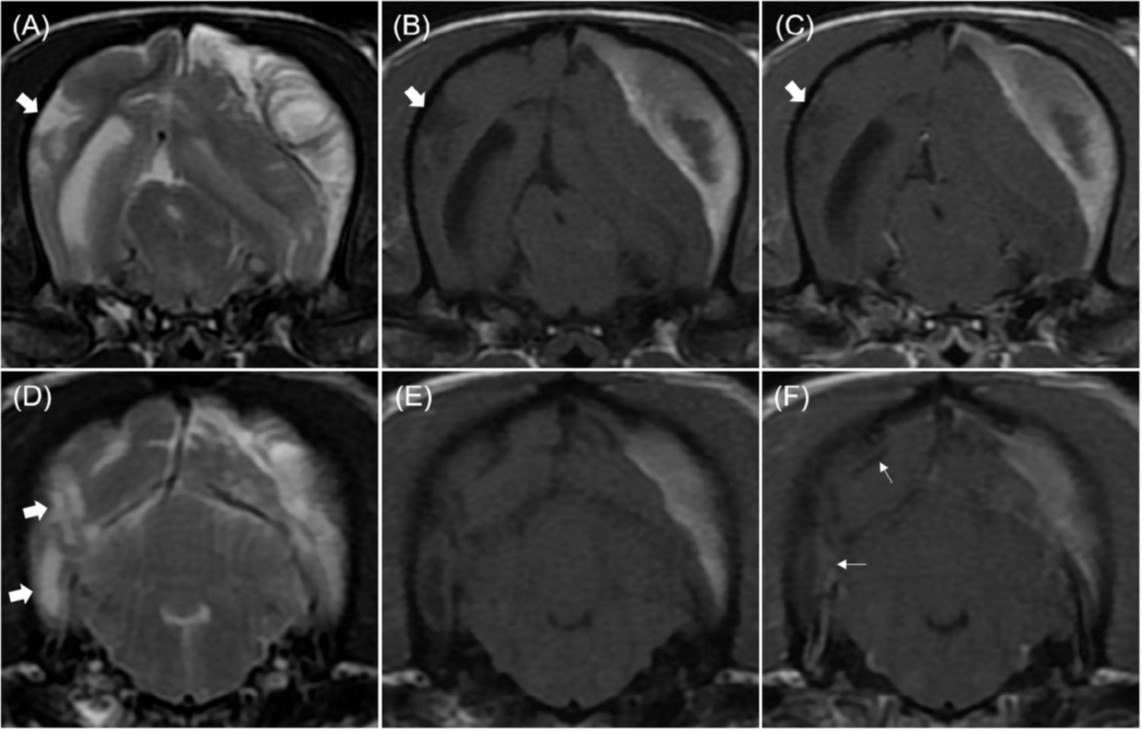

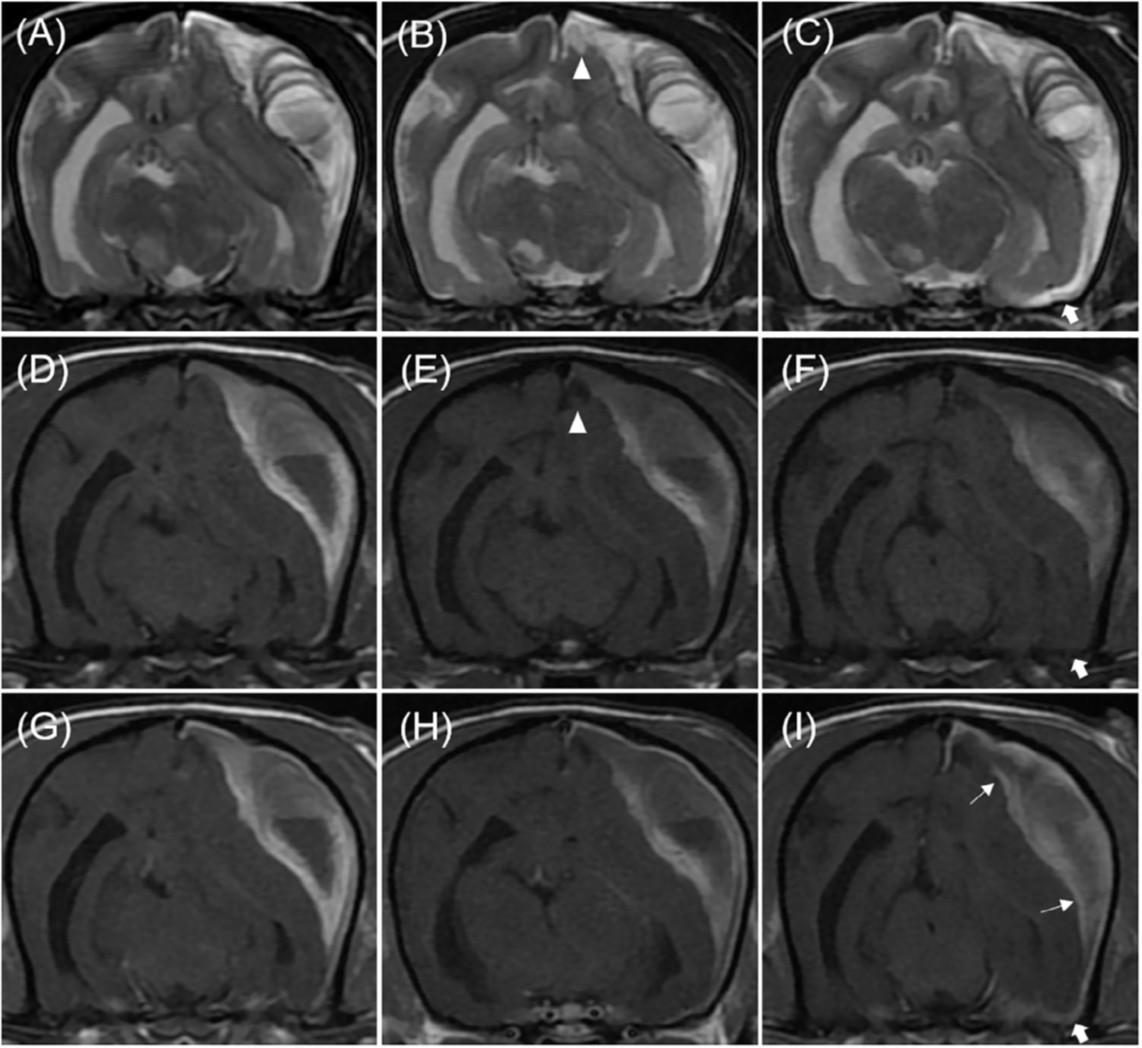

再次进行的MRI检查显示,硬膜下血肿的形态、信号强度和大小与之前的发现保持一致(下图)。右侧颞叶、丘脑和靠近大脑镰的左侧顶叶的坏死性脑炎病变显示出增加的囊性变化。桥脑和延髓的T2W高信号病变缩小,表明相关水肿有所缓解。

↑ 连续的磁共振图像分别在第0天(A、D、G)、第6天(B、E、H)和第15天(C、F、I)获得,采用T2W(A-C)、对比前T1W(D-F)和对比后T1W(G-I)序列。右侧颞叶、丘脑和靠近大脑镰的左侧顶叶的坏死性脑炎病变在第6天和第15天与第0天相比显示出增加的囊性变化(箭头)。在第15天,硬膜下血肿病变轻微扩展至梨状叶的腹侧部分和大脑镰(粗箭头)。还观察到内膜的对比增强(细箭头)。

第15天,表现出精神状态改善,向右转头的幅度减小,眼球震颤消失。尽管仍站立不稳,但能够独立站立。MRI显示中线移位和左侧大脑半球及侧脑室的压迫持续存在。然而,硬膜下血肿病变轻微扩展至梨状叶的腹侧部分和大脑镰。T2*成像显示信号缺失区域减少,左侧小脑边缘和血肿内膜的对比增强增加。其他病变没有显著变化。

第130天,癫痫发作的频率保持稳定,大约每月两次,威胁反射和姿势反应的改善得以维持。

05 讨论

慢性硬膜下血肿(chronic subdural hematoma,CSDH)是指血液积聚在硬脑膜与蛛网膜之间的潜在腔隙内,病程通常超过3周。其形成机制主要与桥静脉撕裂有关,常见于老年人或脑萎缩患者。

人类中,CSDH多由头部外伤引起,但在少数情况下也可自发出现,称为自发性CSDH,其诱因包括高血压、凝血功能障碍、感染、脑萎缩等。

在兽医学中,CSDH极为罕见,文献中仅有个别病例报道,且多与脑萎缩性疾病(如神经元蜡样脂褐质沉积症或脑积水)相关。本病例首次报道了一例患有坏死性脑炎(NE)的犬发生自发性CSDH,并通过连续MRI监测其影像变化,为理解该病的病理演变过程提供了重要依据。

本例为一只4岁博美犬,既往有2年NE病史,长期使用免疫抑制剂和抗癫痫药物。此次因急性神经症状恶化就诊,MRI显示左侧大脑半球存在一个新月形、信号混杂的占位性病变,伴有中线右偏和脑室受压,符合慢性硬膜下血肿的典型表现。T2*序列可见线样低信号影,提示出血成分;增强扫描可见外膜强化,提示血肿包膜形成。脑内多发T2高信号病灶,符合NE的影像特征。

值得注意的是,该犬无外伤史,血肿的发生被认为与NE相关的脑萎缩有关。NE是一种慢性、进行性、免疫介导的脑炎,常导致脑实质萎缩,可能增加桥静脉的张力,从而提高其破裂风险。尽管无法确立明确的因果关系,但NE可能是诱发因素之一。此外,患犬长期使用抗血小板药物(氯吡格雷),也可能增加出血风险,尽管目前尚无明确证据表明其单独使用可引发颅内出血。

MRI在CSDH的诊断和病程监测中具有重要作用。与CT相比,MRI能更清晰地显示血肿内部结构、信号变化及包膜形成情况。本病例中,MRI不仅显示出典型的慢性血肿特征(如混合信号、分隔、液-液平面、包膜强化),还通过连续扫描揭示了血肿的动态演变过程,包括内膜强化逐渐增强、液-液平面逐渐模糊等,反映了血肿的慢性炎症、机化和再吸收过程。

总之,本病例首次详细描述了患有NE的犬发生自发性慢性硬膜下血肿的MRI特征及其动态变化,强调了在慢性神经系统疾病背景下,CSDH应作为一种潜在并发症加以考虑。

连续的MRI检查不仅有助于明确诊断,还能动态观察血肿的演变过程,为临床管理提供依据。尽管该病在兽医学中极为罕见,但对于出现急性神经症状加重的慢性脑病犬,应警惕自发性出血的可能性,及时进行影像学评估,以便早期识别和干预。

文献来源:Kim E, Kim G, Seo K, Yoon J, Choi J. Magnetic Resonance Imaging Features of Spontaneous Subdural Hematoma Secondary to Necrotizing Encephalitis in a Dog. Vet Radiol Ultrasound. 2025 Nov;66(6):e70094.