| 一般情况 | |

| 品种:短毛猫 |

| 年龄:18个月 | |

| 性别:雌 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:亚洲丝虫感染 | |

01 主诉及病史

因持续2周的皮下结节就诊。

此前转诊兽医已从左耳廓的一处结节中发现一条细长虫体。血涂片曾发现微丝蚴,但未进行进一步调查。除间歇性毛球呕吐外,该猫精神状态良好、食欲正常,无其他胃肠道症状。

02 检查

第1天,体况评分5/9,体重4.14 kg。体格及皮肤检查触及两处皮下结节,完整且不可移动:左肘部一小结节(4 mm),左耳廓一较大结节(9 mm)。结节无瘙痒或疼痛表现。心肺听诊无异常,心率186次/分,呼吸32次/分。黏膜粉红湿润,无明显脉搏缺失。其余体格检查未见异常。

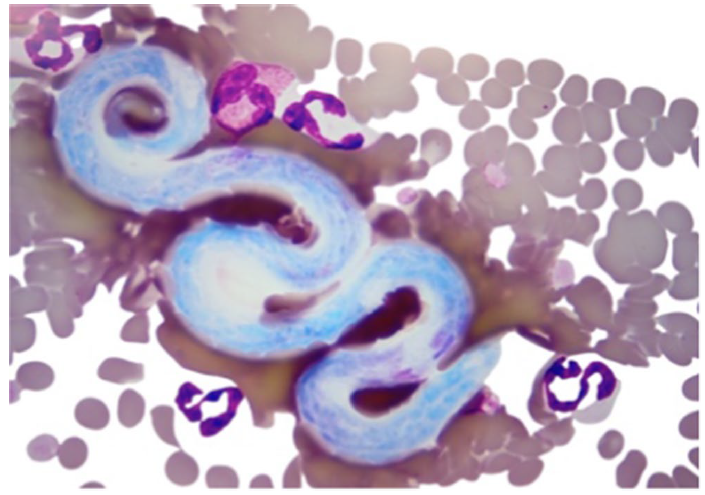

血涂片检查发现大量形态符合丝虫的微丝蚴(图1)。

图1. 染色血涂片(Diff-Quick快速染色):来自猫血样的微丝蚴,周围为红细胞、中性粒细胞及一个嗜酸性粒细胞。

第2天,血液学评估结果显示中性粒细胞增多(11.35×10³/μL [2.30-10.29]),伴左移(杆状核0.15×10³/μL [0.00-0.10]),高蛋白血症(80 g/L [59-75]),嗜酸性粒细胞正常(0.92×10³/μL [0.10-1.80])。

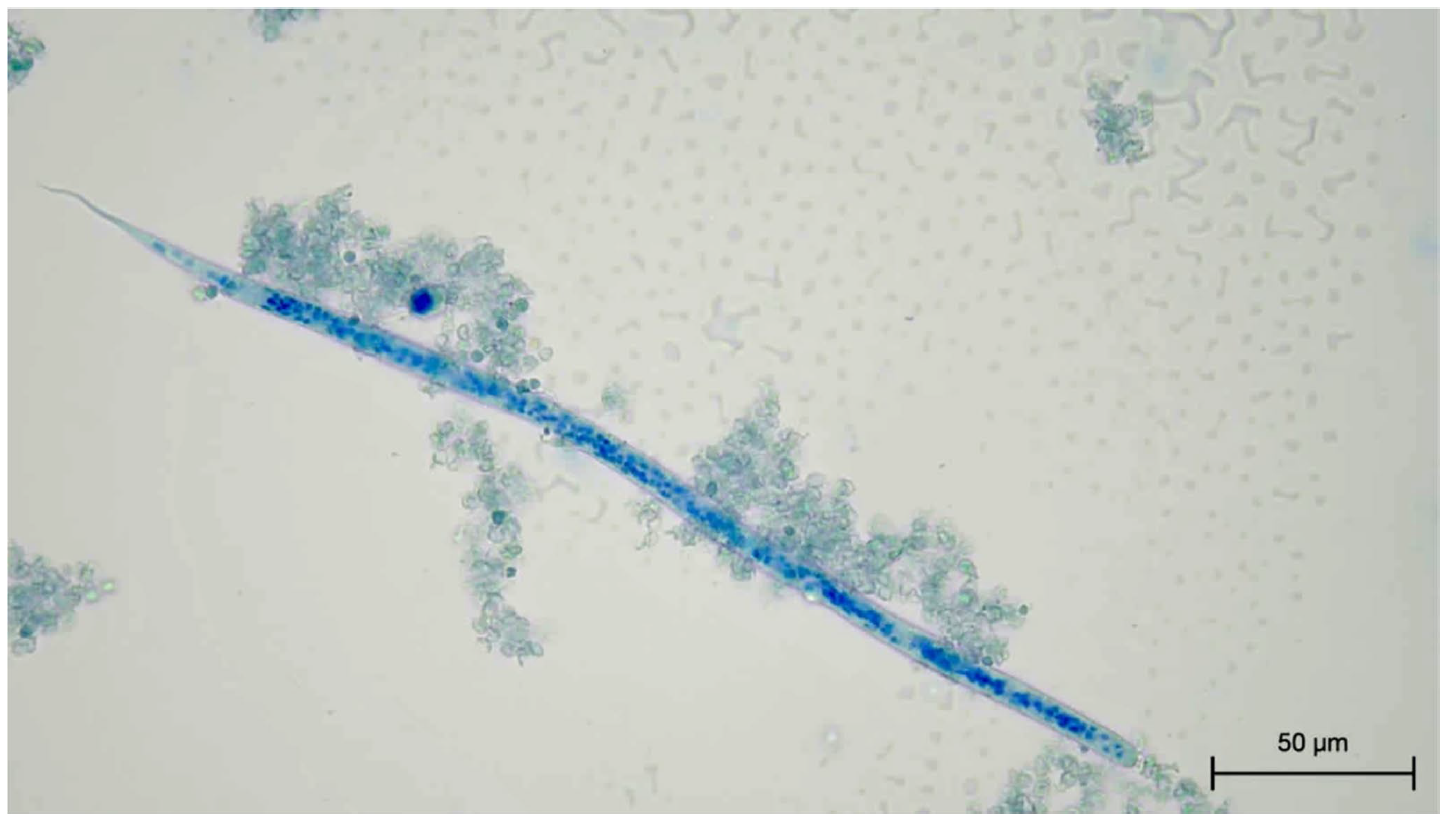

为定量及种属鉴定,取1 ml全血进行0.1%亚甲蓝染色的改良Knott试验。三个10 µl沉淀样本的平均计数为每毫升血液36,907条微丝蚴。微丝蚴无鞘,头端钝圆、尾端弯曲(图2),与既往描述的香港基因型亚洲丝虫(Dirofilaria asiatica)相符。

图2. 改良Knott试验:猫血样中的微丝蚴经2%甲醛固定、亚甲蓝染色,可见弯曲尾部、钝圆头部及3个头端核。

为进行分子鉴定,从全血中提取DNA,与源自印度和香港的猫、狗及人源Dirofilaria序列一致性为99.86-100%,覆盖度88-96%。

第15天获得PCR结果,第17天复诊。精神食欲良好,体况评分5/9,体重4.04 kg。右前肢新增约5 mm结节,左前肢及左耳廓旧结节无变化。心脏超声未见心腔或肺动脉成虫,排除心丝虫(D. immitis)感染。腹部超声显示中腹部轻度淋巴结肿大,无内脏寄生虫征象。血常规及生化正常,尿比重1.016,微量蛋白,pH 6 [6–7]。

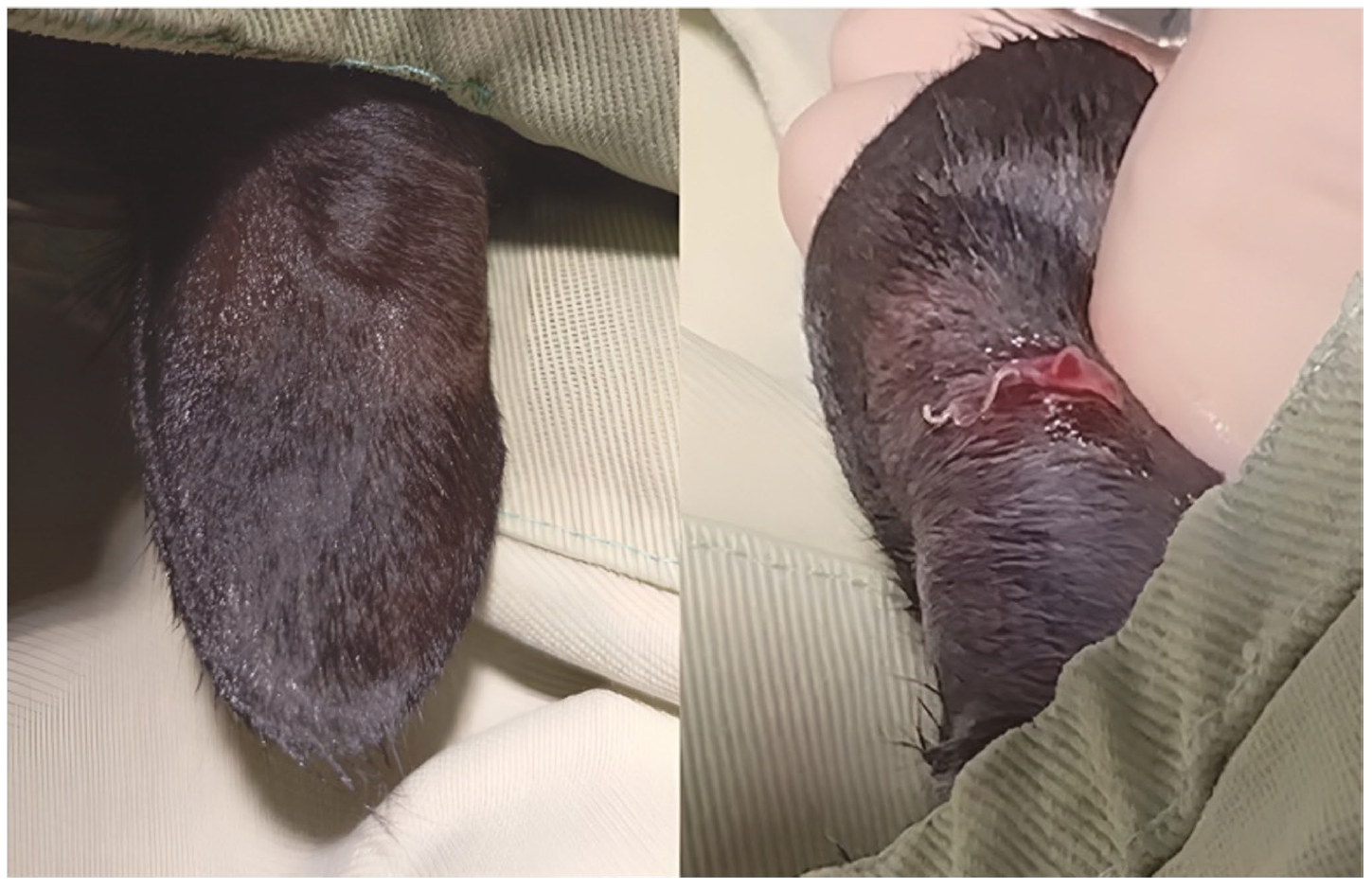

镇静后从耳部结节中提取了一条大型活体丝虫,并提交病理检查(图3)。

图3. 对左耳廓上的一个结节进行检查,其中包含一条成年丝虫。

03 治疗

第17天,在确认心血管系统内无虫后,开具了一种通常用于猫的经皮微丝蚴杀虫药,含10%吡虫啉和1%莫西克汀,每月使用一次,作为微丝蚴杀虫药和成虫杀虫药。还开具了口服多西环素(10 mg/kg,q24h,30天),以针对亚洲丝虫的内共生菌沃尔巴克氏体。

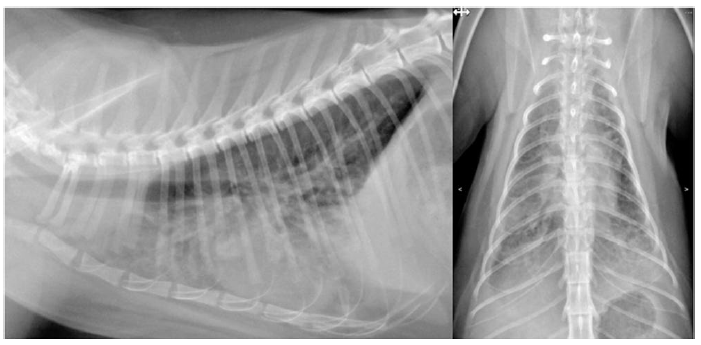

第18天,由于担心微丝蚴死亡导致呼吸急促,额外开具了泼尼松龙(2 mg/kg),但药物未被主人领取。当晚因急性呼吸窘迫发作而被送往急诊科,呼吸频率92次/分,氧饱和度83%,X光显示弥漫性肺间质纹理(图4)。猫被收治入院,接受氧疗(15 L/min)、地塞米松(0.1 mg/kg,静脉注射,q12h)以及氨苄西林-舒巴坦(30 mg/kg,静脉注射,q8h)。

图4. 在接受莫西克汀和多西环素治疗后出现的X光间质性肺纹理。左为右侧位图,右为背腹位图。

血液检查显示轻度高血糖(11.34 mmol/L [4.11–8.84]),可能由于应激引起,尿素轻度降低(4.7 mmol/L [5.7–12.9])。白细胞计数正常,但轻度中性粒细胞减少(2.11×10³/µL [2.30–10.29]),并表现出轻度嗜酸性粒细胞减少(0.08×10³/µL [0.17–1.57])。

静脉血气分析结果包括pH 7.31 [7.22–7.38])、HCO₃ 19.5 mmol/L [15.4–23.4]、pCO₂ 41.1 mmHg [32.8–50.8]、pO₂ 33.3 mmHg [27.6–49.6]。静脉血中的氧合参数包括cHb 10.9 g/dL [9.8–15.4]、sO₂ 43.4% [62.4±13.5],代谢产物乳酸测量值为2 mmol/L。

住院期间插入鼻胃管以提供营养支持。支持性治疗包括静脉输注乳酸林格氏液(8 ml/h)、地塞米松(0.1 mg/kg,q12h,IV)、氨苄西林-舒巴坦(30 mg/kg,q8h,IV)、多西环素(10 mg/kg,q24h,鼻胃管给药)、布托啡诺(0.02 mg/kg,q6h,IV)以及马罗匹坦(1 mg/kg,q24h,IV)。氧流量每小时调整一次(10-15 L/min)。

入院7天后呼吸频率恢复正常并出院。

04 预后

第41天,经过染色和新鲜血液涂片检查,未发现微丝蚴。

第65天,通过清晰的改良克尼夫氏试验和阴性聚合酶链反应确认感染已清除。

第70天,结节消退。

第72天,心脏超声和腹部超声均未发现异常。继续长期使用10%吡虫啉和1%莫西克汀滴剂。在最后一次检查后的3个月内,未观察到临床症状复发。

05 讨论

Dirofilaria asiatica(亚洲丝虫,D. asiatica)是一种新兴的人畜共患寄生虫,原被称为“香港型Dirofilaria或Candidatus Dirofilaria hongkongensis,近年来通过分子生物学手段被正式命名。

该寄生虫主要分布于亚洲地区,包括香港、印度、斯里兰卡、泰国等地,宿主范围涵盖人类、犬和猫。其传播媒介为蚊虫,属于经蚊传播的丝虫类寄生虫。

与Dirofilaria repens(犬皮下丝虫,D. repens)类似,D. asiatica主要寄生于宿主的皮下组织,形成结节,但很少侵犯心肺系统。人类感染多表现为皮下或眼部结节,易被误诊为肿瘤或其他炎症性疾病。由于该虫种的微丝蚴在形态上与D. repens相似,传统显微镜检查难以区分,需依赖PCR等分子技术进行准确鉴定。

本病例为首次详细报道的猫感染D. asiatica的临床案例。患猫为18月龄家养短毛猫,仅室内饲养,无外出史,提示即使在不外出的环境中,猫仍可能通过蚊虫叮咬感染该寄生虫。临床表现主要为皮下结节和血液中大量微丝蚴,未见心肺系统异常,符合D. asiatica的生物学特性。

治疗方面,采用了多西环素联合透皮莫昔克丁进行抗虫治疗。该方案在心丝虫(D. immitis)治疗中已有应用基础,可通过抑制内共生菌沃尔巴克氏体增强杀虫效果。

然而,治疗后患猫出现急性呼吸窘迫,提示微丝蚴大量死亡可能诱发过敏反应或肺栓塞。该并发症与犬心丝虫治疗中使用二乙基卡马肼时出现的类过敏反应相似,提示即使使用相对安全的莫昔克丁,在高微丝蚴负荷下仍存在风险。

本病例中,微丝蚴密度高达36,907条/ml,远高于一般犬猫感染D. immitis或D. repens时的水平,可能是诱发严重反应的重要因素。因此,作者建议在使用微丝蚴杀灭药物前,应考虑预先使用糖皮质激素以减轻潜在的超敏反应。

治疗上,莫昔克丁联合多西环素具有良好疗效,但在高微丝蚴负荷下存在诱发急性呼吸窘迫的风险,需提前使用糖皮质激素预防。该病例也提示,D. asiatica具有潜在的人畜共患风险,尤其在亚洲地区,应加强对猫等宠物的监测与防控,推行全年驱虫和防蚊措施,以降低公共卫生风险。

综上所述,D. asiatica是一种值得重视的新兴寄生虫,猫作为其潜在宿主,可能在疾病传播中发挥作用。未来需进一步研究其流行病学特征、治疗策略及人畜共患机制,以提升对该病的防控能力。

文献来源:Almendros A, Hobi S, You Z, Wong T, Traub R. Unveiling Dirofilaria Asiatica infection: first clinical insights and treatment challenges for this feline zoonotic parasitosis. Vet Res Commun. 2025 Sep 30;49(6):338.