| 一般情况 | |

| 品种:短毛猫 |

| 年龄:14岁 | |

| 性别:雄 | |

| 是否绝育:是 | |

| 诊断:小脑幕下硬膜下脓肿 | |

01 主诉及病史

因2周的共济失调病史和5天的左侧头部倾斜病史就诊。

转诊兽医已开始使用泼尼松龙(0.5 mg/kg,每日两次)进行治疗,获得了部分改善。

02 检查

生命体征正常。神经学检查显示左侧头部倾斜和右侧偏瘫,右后肢的本体感觉障碍主观上较轻。颅神经功能正常,未检测到自发性或位置性眼震。对侧头部倾斜和同侧姿势反应障碍符合矛盾性中枢性前庭综合征,将病变定位在右侧小脑,特别是绒球小结叶或小脑后脚。

血细胞计数无异常。血生化显示高血糖(159mg/dL [70–130]),轻度肌酐升高(2.0mg/dL [0.9–1.9])和球蛋白浓度增加(5.4g/dL [2.6–4.5])。

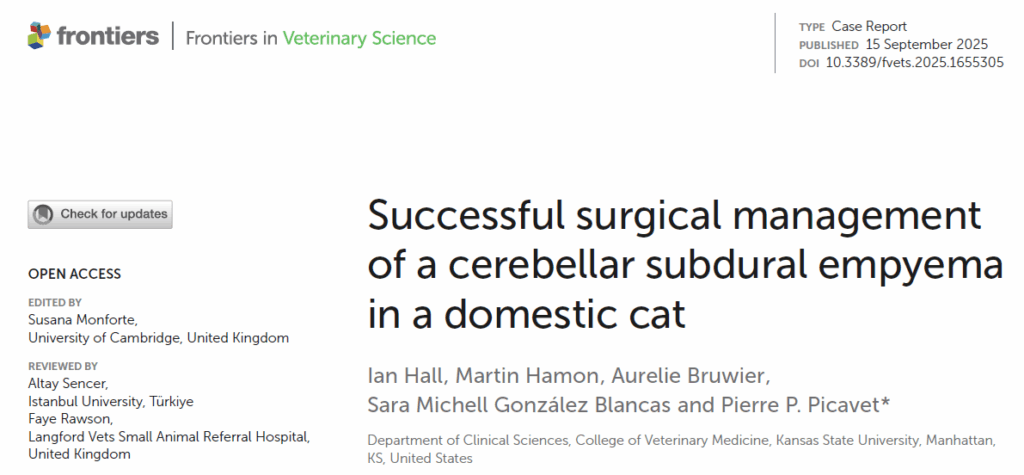

全麻下进行了头部MRI检查,MRI显示小脑内右侧有一个脑外腔隙性肿块,导致显著的占位效应,包括小脑后疝和梗阻性脑积水(下图)。该病变基底宽广,边界光滑,占据右侧颅后窝背外侧,靠近右侧枕骨。病变中心是一个圆形的、不强化的区域,在T2W呈高信号,T1W呈低信号,并表现出限制性扩散。核心被一层组织包围,该组织在T2W呈等信号,在T1W呈强对比增强,伴有沿头侧和背侧边缘的局灶性脑膜增强(硬膜尾征)。可见相邻小脑组织受到明显压迫,脑干也受到中度压迫。病变周围小脑实质内的T2W和T2-FLAIR高信号被识别为小脑周围水肿。右侧鼓室腔内有少量重力依赖的T2W高信号物质,其中一部分沿着鼓室腔的内侧壁呈环形分布,并有部分增强。

↑ MRI显示右侧颅后窝内的脑外腔隙性肿块,伴有硬膜尾征(长白色箭头)。未增强T1W轴位(A)、增强后T1W脂肪抑制轴位(B)、增强后T1W矢状位(C)和背侧位(D)图像显示一个基底宽广、边界光滑的肿块,其中央区域在T1W呈低信号且不强化,周围环绕着一层较大的强对比增强组织(短白色箭头)。还注意到轻度中耳炎(长黄色箭头)和脑室扩大(短黄色箭头)。

影像学表现与符合小脑内存在脓性物质。鉴于临床表现和并发中耳炎,考虑可能存在一种起源于耳源的硬膜下脓肿。然而,在内耳或内听道水平的颅内结构中未检测到显著异常。其他感染性考虑包括小脑脓肿、真菌肉芽肿或寄生虫性脑炎。肿瘤性鉴别诊断包括脑外肿瘤,如脑膜瘤和淋巴瘤。

03 治疗

术前制作了一个3D打印的头骨模型,用于详细的术前规划,使解剖结构和标志能够精确可视化,从而便于手术入路。该模型还在手术中作为参考,以增强手术过程中的空间定位能力(下图)。

↑ 展示猫头骨的患者特异性3D打印模型的示意图,从腹侧视角突出显示目标病变(紫色部分)。

以胸卧位安置,头部用毛巾抬高。对右侧小脑窝进行了侧方入路。硬脑膜切开后,对病变周围进行了仔细的分离。观察到组织质地脆弱,在操作过程中破裂,释放出了脓性物质。收集了样本用于厌氧菌和需氧菌培养以及组织病理学分析。

用无菌生理盐水彻底冲洗手术部位,并清除了异常组织。经过广泛的冲洗后,硬脑膜被故意留开,以便于术后引流。肌肉层和皮下层用3-0缝线以单纯连续缝合方式缝合,皮肤用4-0尼龙线以单纯间断缝合方式对合。猫从全麻中顺利恢复。

小脑硬膜下病变的组织病理学分析显示为化脓性肉芽肿性至淋巴浆细胞炎症过程。厌氧培养鉴定出犬链球菌(Peptostreptococcus canis)、毛发杆菌(Filifactor villosus)以及革兰氏阴性杆菌群。所有分离的微生物均对阿莫西林-克拉维酸敏感。需氧培养在原始样本或增菌培养中均未发现生长。

04 预后

术后第1天,临床状况有所改善,头部倾斜消失,偏瘫程度减轻。

术后第2天,出院。开具了为期5天的泼尼松龙(0.5 mg/kg,q24h口服)及为期60天的阿莫西林-克拉维酸(20 mg/kg,q12h口服)。还开具了布托啡诺用于镇痛(20 μg/kg,q8h经黏膜口服),为期7天。

术后2周,进行常规缝线拆除。神经学检查完全正常。

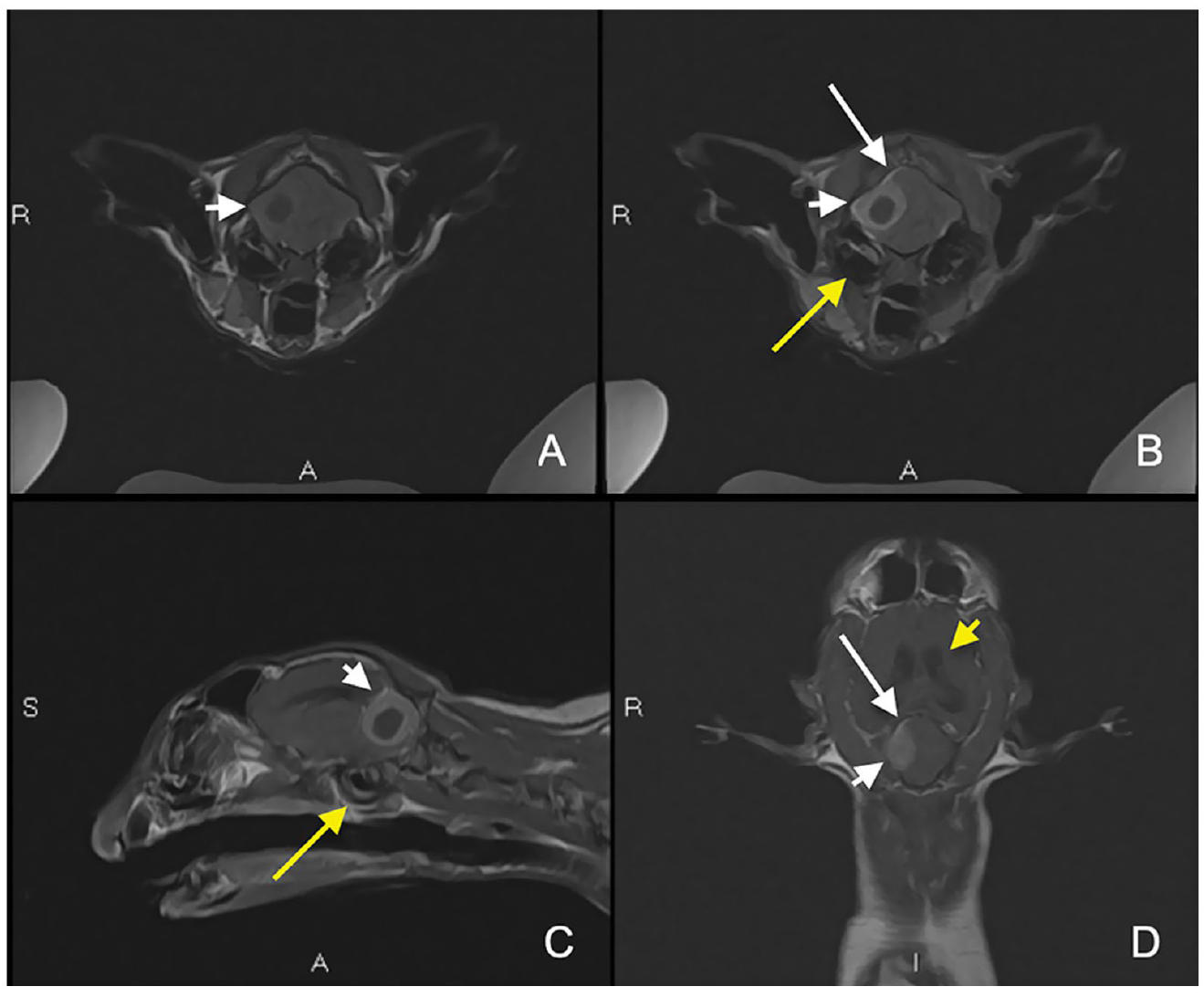

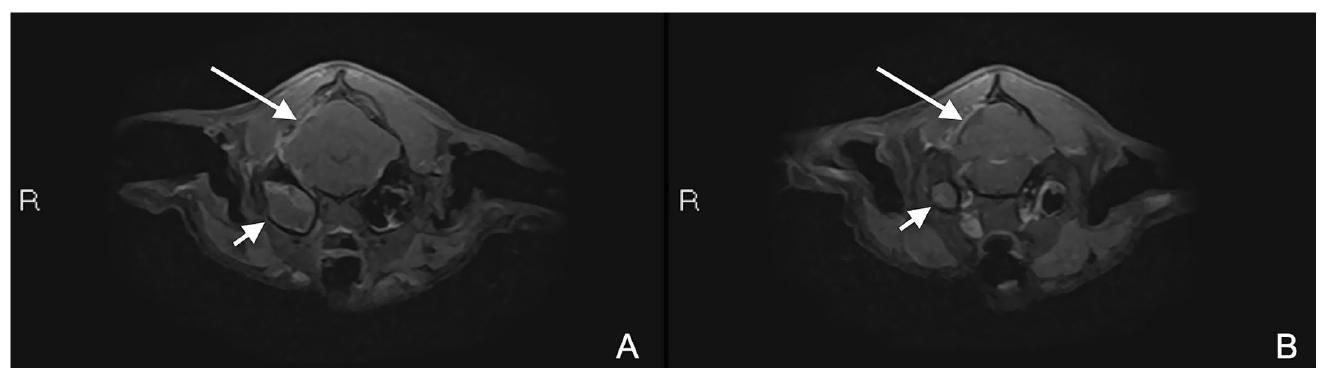

术后2个月,仍在接受抗生素治疗。主人报告猫表现出正常的行为和活动,未观察到任何神经学缺陷。体格检查和神经学检查均无异常。随访脑部MRI显示右侧颞肌(靠近颅骨切除部位)出现轻度弥漫性对比增强,右侧小脑半球有一个小的楔形周边缺损,伴有轻度液体积聚,其信号强度与脑脊液等同。右侧鼓室内的T2W高信号物质体积增加,填充了两个腔室,并包含小的腔内气体焦点。还发现了左侧鼓室内部衬里的新环形增强,尤其背侧最明显。

↑ 术后两个月的MRI检查。增强后T1W脂肪抑制轴位图像(AB)显示与区域脑膜增厚和强化(长白色箭头)相关的术后改变,以及右侧中耳炎的进展(短白色箭头)。

这些发现支持右侧颞肌局部炎症、区域脑膜增厚和增强(提示局部脑膜炎)、小的浅表小脑实质缺损伴轻度液体积聚(信号强度与脑脊液等同),与之前脑外病变部位的获得性脑积水一致,右侧中耳炎显著进展(下图)以及左侧中耳炎的早期阶段。

↑ 术前(A)和术后两个月的MRI检查(B)。增强后T1W背侧图像(AB)显示右侧中耳炎进展(短白色箭头)和疑似左侧早期中耳炎(B,长白色箭头)。

术后约3个月,进行了右侧鼓室的腹侧鼓室切开术。抗菌治疗一直持续到手术。术中发现鼓室内有黏脓性物质。收集了样本进行细菌培养,但未发现微生物生长。鼓膜黏膜活检样本显示慢性纤维化混合性炎症,伴有胆固醇肉芽肿形成和轻度至中度多灶性腺体扩张。术后出现同侧轻度霍纳综合征,表现为瞳孔缩小和瞬膜轻度突出。出院时继续使用阿莫西林-克拉维酸15天及布托啡诺7天。

第二次术后15天,与霍纳综合征相关的临床症状消失,猫恢复正常。

第二次术后1个月,体格检查和神经学检查均无异常。

第二次术后2个月,主人报告猫状况良好,已完全恢复正常生活,并拒绝进一步对左侧中耳炎进行诊断检查。

05 讨论

本病例报告首次详细记录了一只14岁家养短毛猫成功通过手术治疗小脑幕下硬膜下脓肿的全过程。该病例不仅展示了罕见的中枢神经系统感染在猫中的临床表现与影像学特征,也强调了耳源性感染在中枢神经系统并发症中的潜在作用,尽管缺乏典型的中耳炎或内耳炎证据。

小脑幕下硬膜下脓肿在猫中极为罕见,既往文献中仅有一例报道,且该病例最终因病情严重而被安乐死。本病例的成功治疗为兽医神经外科学提供了宝贵的临床经验。

根据影像学表现,患猫存在右侧小脑外轴性囊性占位性病变,并伴有明显的占位效应,如小脑扁桃体下疝和阻塞性脑积水。MRI特征包括T2高信号、T1低信号、中央无强化的脓腔,以及周围环状强化和“硬膜尾征”,这些表现与感染性病变(如脓肿)或囊性脑膜瘤等肿瘤性病变相似,增加了术前诊断的难度。

本病例中,虽然初期MRI仅显示轻度的中耳炎改变,未发现内耳炎或骨质破坏,但随着病情进展,后续影像显示中耳炎明显加重,提示其可能为脓肿的感染源。尽管未发现直接的解剖通道连接中耳与颅内,但慢性中耳炎可能通过血行播散或微小通道引起颅内感染。

此外,术中所分离出的细菌包括Peptostreptococcus canis、Filifactor villosus及一种革兰阴性杆菌,均为厌氧菌,常见于口腔及上呼吸道,进一步支持感染可能来源于头颈部慢性病灶。

手术治疗方面,本病例采用了侧方入路进行小脑窝开颅术,结合3D打印技术进行术前规划,显著提高了手术的精准性与安全性。术后患猫神经症状迅速改善,术后2个月复查MRI显示小脑病变已消退,但中耳炎进展,最终通过腹侧鼓室切开术(VBO)控制耳部感染。术后组织病理学证实中耳存在慢性纤维化炎症及胆固醇肉芽肿,进一步支持中耳炎为潜在感染源。

本病例强调了在面对不明原因的小脑占位性病变时,应将耳源性感染纳入鉴别诊断,即使缺乏典型的耳部症状或内耳炎证据。对于中耳炎相关的中枢神经系统感染,单纯抗生素治疗可能不足以控制病情,尤其是当存在胆固醇肉芽肿或慢性结构性病变时,手术干预(如VBO)可能是必要的。

文献来源:Hall I, Hamon M, Bruwier A, González Blancas SM, Picavet PP. Successful surgical management of a cerebellar subdural empyema in a domestic cat. Front Vet Sci. 2025 Sep 15;12:1655305.