| 一般情况 | |

| 品种:欧洲短毛猫 |

| 年龄:3个月 | |

| 性别:雌 | |

| 是否绝育:否 | |

| 诊断:皮癣 | |

01 主诉及病史

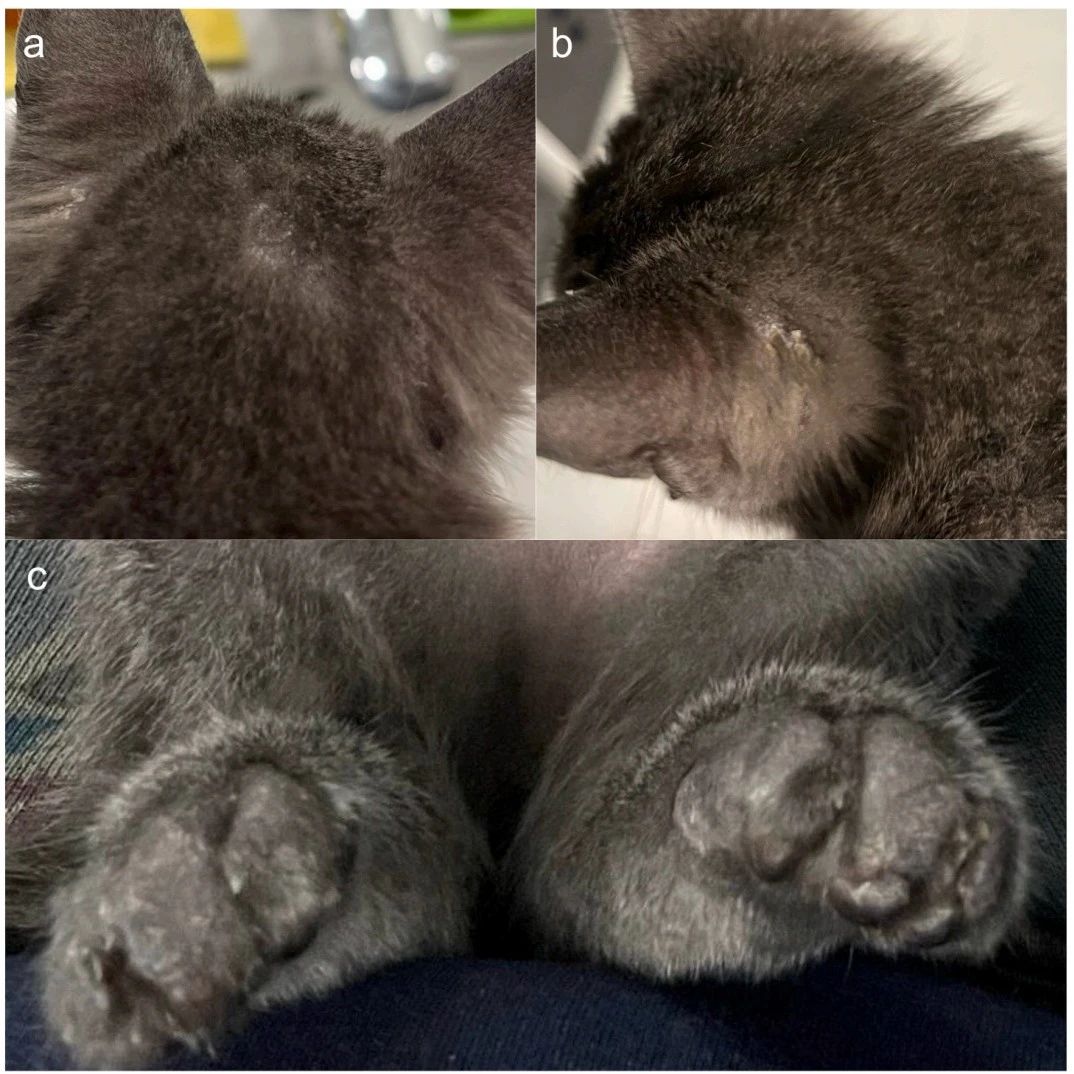

全身脱毛,尤其是鼻子、耳朵、头部、背部、爪子和腹部,没有瘙痒。

由于这只猫是在农村地区的路边被发现的,因此病史不详。

02 检查

体格检查发现,头部(下图a)、背部、胸部、耳后(下图b)、爪子(下图c),特别是鼻子周围有多处脱毛、无红斑和鳞屑的斑块。皮损轻度结痂,没有深部脓皮病或全身性疾病的迹象。

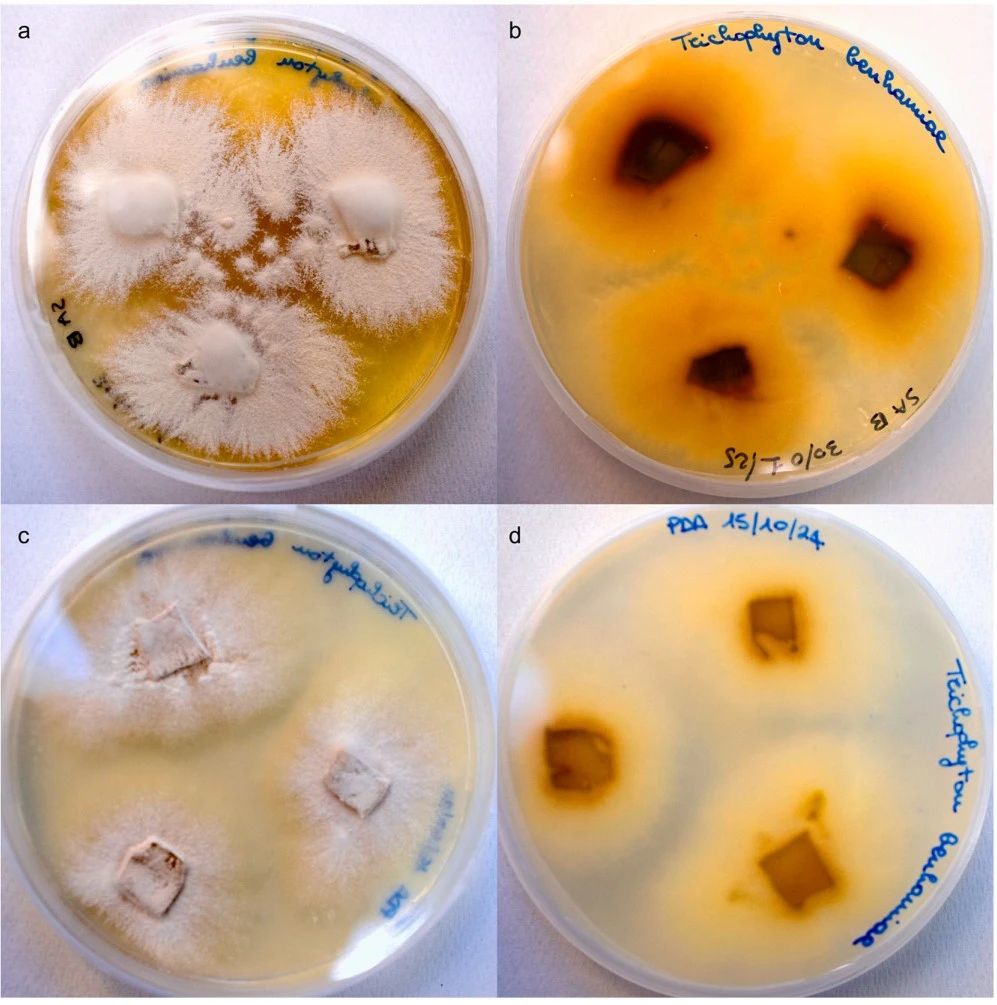

将治疗前采集的毛发和皮肤碎片培养在霉菌选择性琼脂培养基上,在25℃下培养15天。将具有皮肤真菌宏观和微观特征的菌落分离纯化,7天后在两种培养基上均观察到白色至淡黄色扁平颗粒状菌落(下图ac)。反面在SDA培养基上呈棕红色(下图b),在PDA培养基上呈黄白色(下图d)。

↑ a-b)沙保氏葡萄糖琼脂(SDA)的表面和反面视图;c-d)马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)的表面和反面。

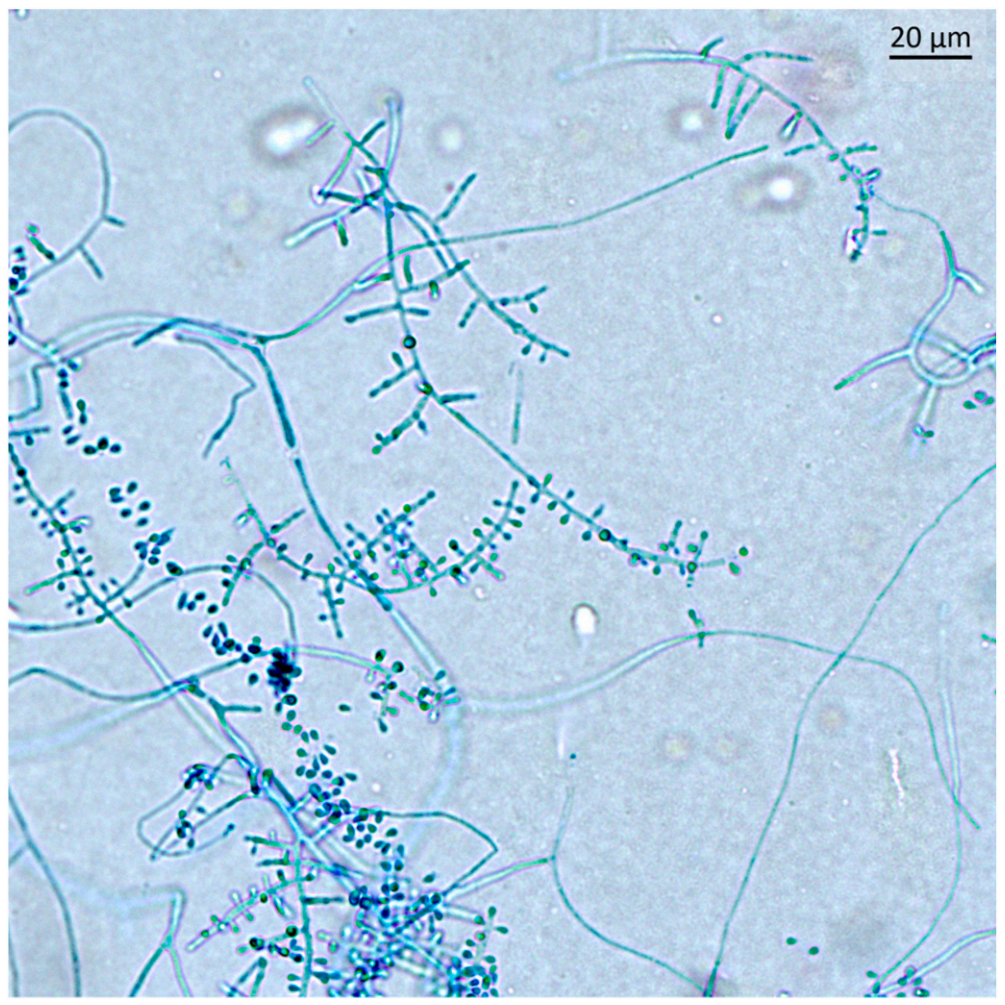

使用琼脂阻滞法研究菌株的微观形态特征(下图)。

↑ 乳酚棉蓝支架上菌株的微观结构。透明,隔膜分枝菌丝(箭头),产生丰富的无柄、球形至棒状微分生孢子,末端和横向排列在菌丝上。无大分生孢子。

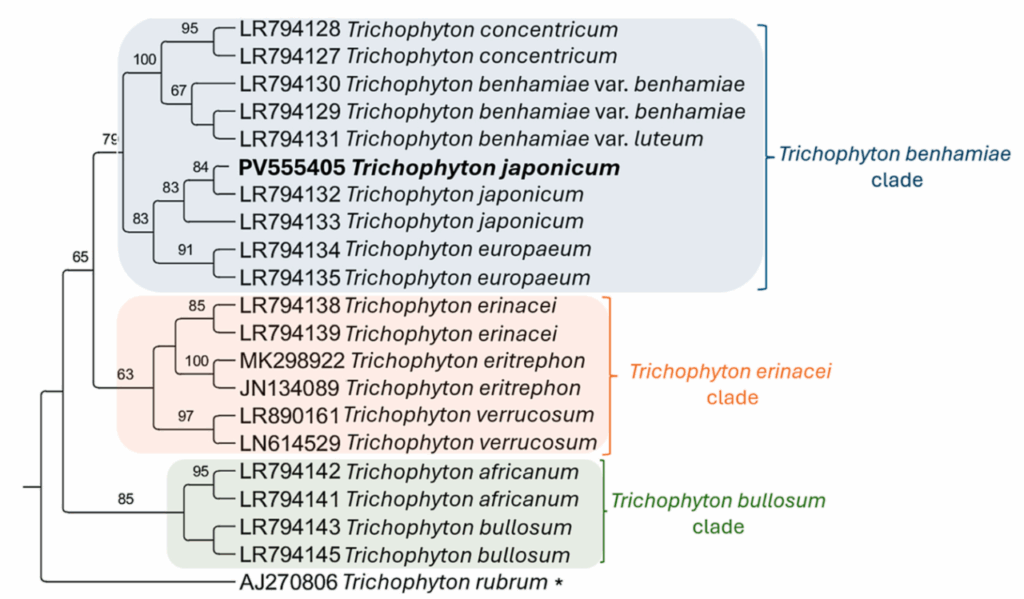

通过对核核糖体内部转录间隔区进行扩增和测序,对纯种菌落进行分子鉴定。分离出来的癣菌序列聚类在本哈米毛癣菌(Trichophyton benhamiae)中,并归入日本毛藓菌(Trichophyton japonicum)分支(下图)。

进行了抗真菌药敏试验,测定氟康唑、酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、特比萘芬和灰黄霉素的体外抗真菌药敏性。氟康唑和灰黄霉素的最小抑制浓度为128 μg/mL,其他药物的最小抑制浓度为16 μg/mL。

03 治疗

开始口服伊曲康唑(5 mg/kg,每天一次),持续五周,在尚未获得实验室确认前已开始。

建议主人隔离猫,保持环境卫生,定期清洁居住区,并处理脱落的毛发,以防止再次感染。

04 预后

治疗2周后,结痂增厚。

第3周开始,结痂开始脱落,并观察到毛发再生。病变完全愈合,没有炎症迹象。

停止治疗后45天,毛发样本的真菌培养呈阴性。

主人报告在3个月的随访期间内没有病变复发。

05 讨论

皮癣(癣菌)是一种影响人类和动物角质化组织(即皮肤、毛发和指甲)的浅表真菌感染。这种疾病主要是由嗜角质真菌引起的,这些嗜角质真菌属于节肢动物癣菌科的毛癣菌属、表皮癣菌属、奈尼兹皮真菌属、小孢子菌属、副癣菌属、嗜癣菌属、和节肢动物癣菌属。

本哈米毛癣菌(Trichophyton benhamiae)是一种嗜动物皮癣菌,在兽医学中越来越多地被认为是与小动物有关的感染源,并导致人畜共患病。目前对本哈米毛癣菌种群的分类包括三个主要单系支系与九个密切相关的物种,其中一些是与动物感染相关的和与人类感染相关的。

本哈米毛癣菌主要与豚鼠的感染有关,豚鼠是主要的贮存宿主。然而,近几十年来,这种皮癣菌引起了科学界的兴趣,因为它被认为是一种新出现的人类感染病原体,成为人畜共患病最常见的病原体之一。

事实上,从人类体内分离出这种真菌往往与高度炎症性免疫反应、严重的皮肤损伤(如体癣、面癣、股癣和糜烂性角化病)有关,尤其是在免疫抑制患者和儿童中。在许多地区,狗、狐狸、豚鼠、豪猪、兔子和各种小型啮齿动物感染本哈米毛癣菌的案例屡见不鲜,但关于家猫感染的报道却很少。

猫的皮癣病主要是由犬小孢子菌引起,在意大利,犬小孢子菌也是从狗身上分离出来的最常见的皮癣菌。虽然只在意大利的豚鼠、龙猫和狗身上发现过本哈米毛癣菌,但它的人畜共患可能性和全球分布表明需要进行准确的病原学诊断。

对于非特异性或非典型皮肤病变,需要进行更全面的真菌学调查。包括PCR和测序在内的分子技术对于区分皮肤癣菌至关重要,因为仅靠形态和培养特征可能无法准确确定物种。

本报告首次在意大利家猫中记录了本哈米毛癣菌感染,扩大了这种皮肤癣菌的已知宿主谱。本哈米毛癣菌的病原体鉴定是通过结合培养特征和分子技术实现的,强调了准确的物种鉴定在管理皮肤癣菌病和流行病学理解中的重要性。

鉴于本哈米毛癣菌的人畜共患潜力,兽医、皮肤科医生和宠物主人应对其在伴侣动物中的存在保持警惕。需要进一步的研究来调查猫本哈米毛癣菌感染的流行病学、传播动态和最佳治疗策略及其对公共卫生的潜在影响。

文献来源:Miglianti M, Danesi P, Samarelli R, Perles L, Giusiano G, Otranto D. First isolation ofTrichophyton benhamiae complex from a domestic cat in Italy. Med Mycol Case Rep. 2025 Jun 6;49:100712.