| 一般情况 | |

| 品种:迷你雪纳瑞 |

| 年龄:1.5岁 | |

| 性别:雌 | |

| 是否绝育:未知 | |

| 诊断:鸟分枝杆菌感染 | |

01 主诉及病史

已持续发热、淋巴结肿大和腹泻数周,在基层兽医诊所使用抗生素治疗几乎无效。

此前超声发现不仅浅表淋巴结,肠系膜淋巴结也出现广泛性淋巴结肿大。当时怀疑为淋巴瘤,建议进行肿瘤科会诊。会诊期间,淋巴瘤的可能性得到支持,并对一枚肿大淋巴结实施了细针穿刺活检。由于临床表现典型,且抗生素治疗无改善,在未获得细胞学结果的情况下即开始化疗。

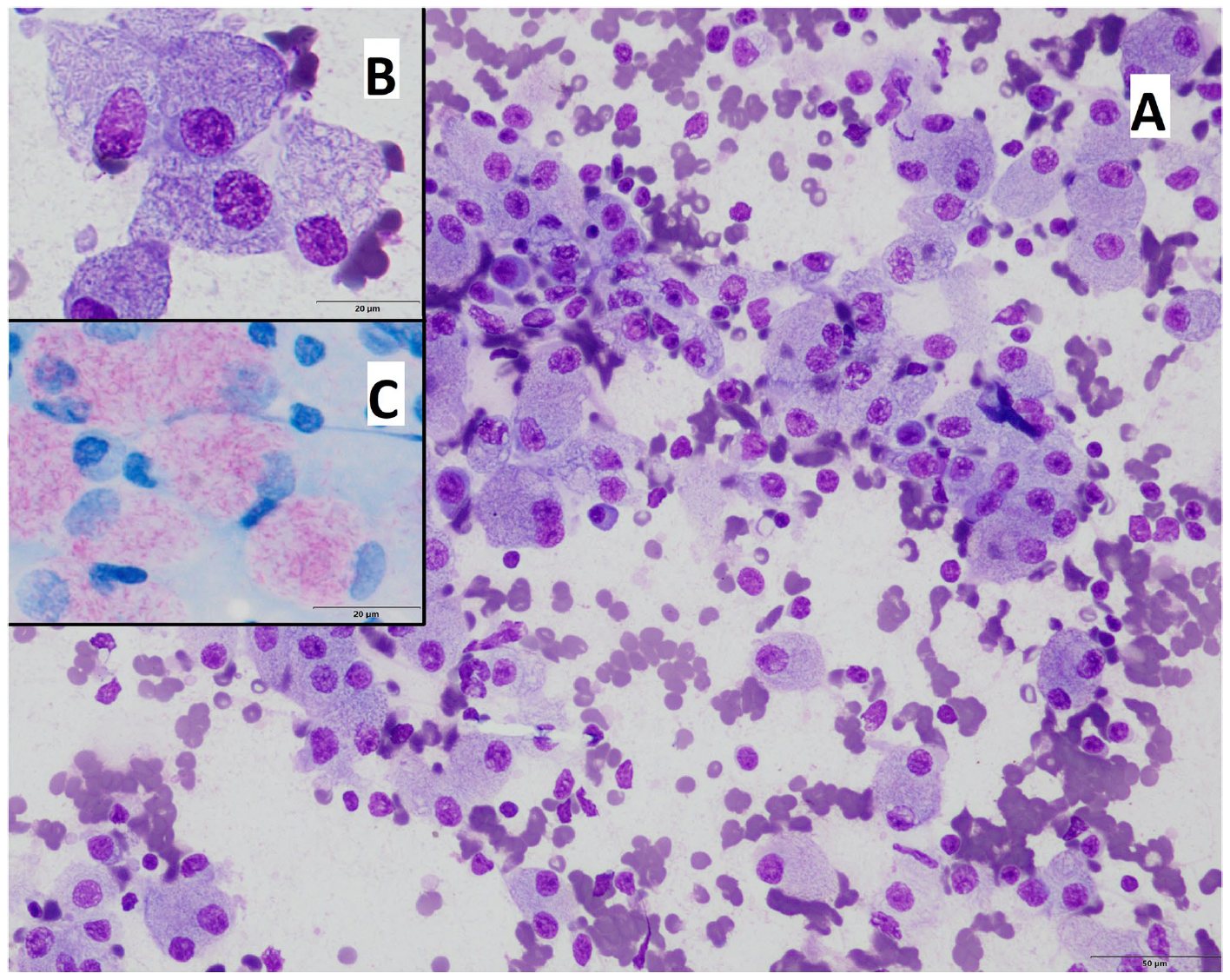

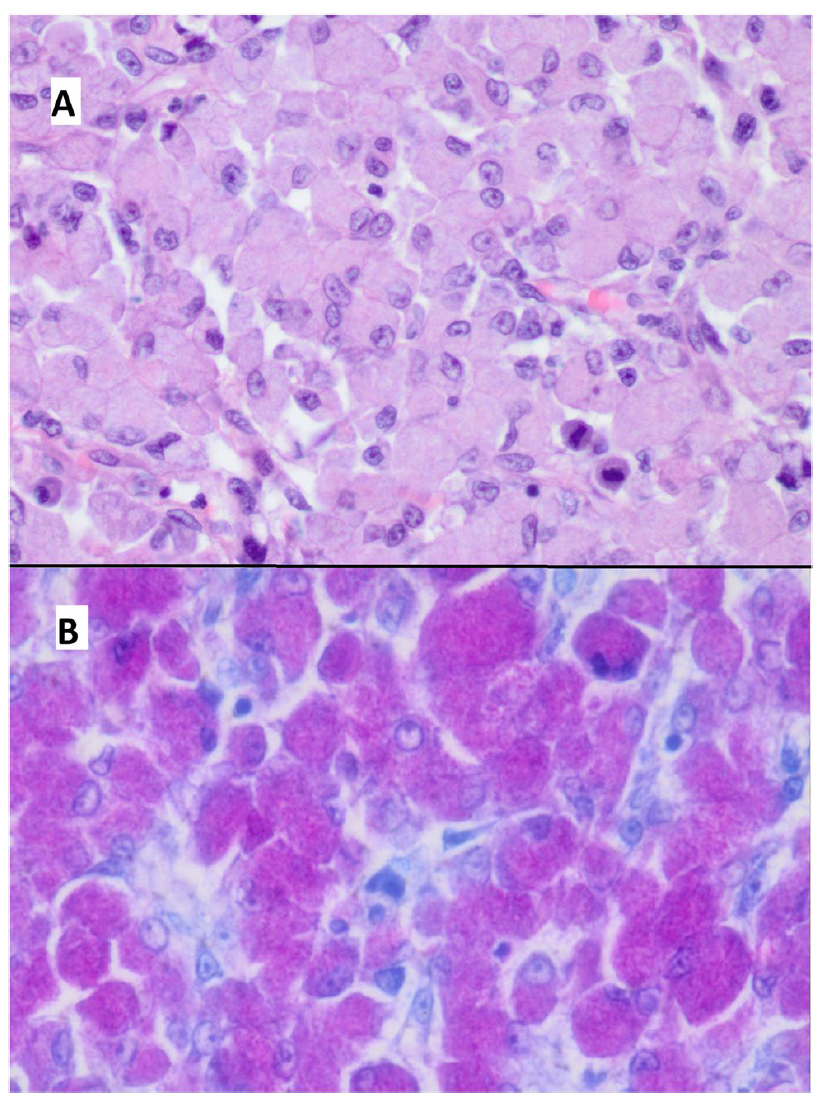

化疗启动后,状态明显恶化。数日后获得的细胞学结果并未发现淋巴瘤;相反,涂片中可见大量上皮样巨噬细胞及多核巨细胞,其胞浆丰富呈网状,同时伴少量淋巴细胞和浆细胞(图1A)。400倍镜下可见巨噬细胞胞浆内未染色的杆菌,高度提示分枝杆菌(图1B)。经Ziehl-Neelsen抗酸染色确认存在分枝杆菌(图1C)。

图1. 肿大淋巴结细针穿刺样本:A)大量红细胞、上皮样巨噬细胞,并见小淋巴细胞、浆细胞及中性粒细胞;B)上皮样巨噬细胞胞浆内可见未染色的杆菌;C)巨噬细胞胞浆内可见紫色的分枝杆菌。

鉴于巨噬细胞胞浆内分枝杆菌数量众多,且无呼吸道症状及其他结核表现,怀疑为非典型分枝杆菌病。随即停止化疗,改为以下方案:泼尼松龙(1.4 mg/k,口服,每日一次),恩诺沙星(6 mg/k,口服,每日一次),阿奇霉素(6.5 mg/k,口服,每日一次)以及羊副痘病毒(1 ml皮下注射)。此时,主人带犬转至本诊所传染病科继续治疗。

02 检查

更换疗法后,犬状况好转,粪便成形,食欲部分恢复。

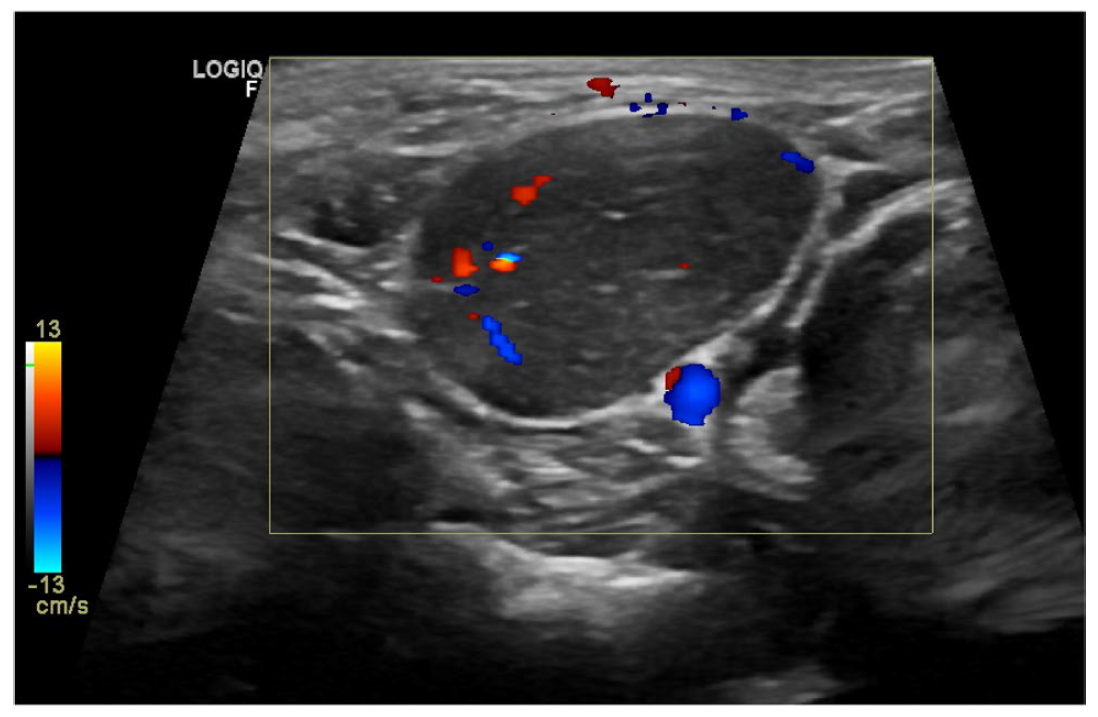

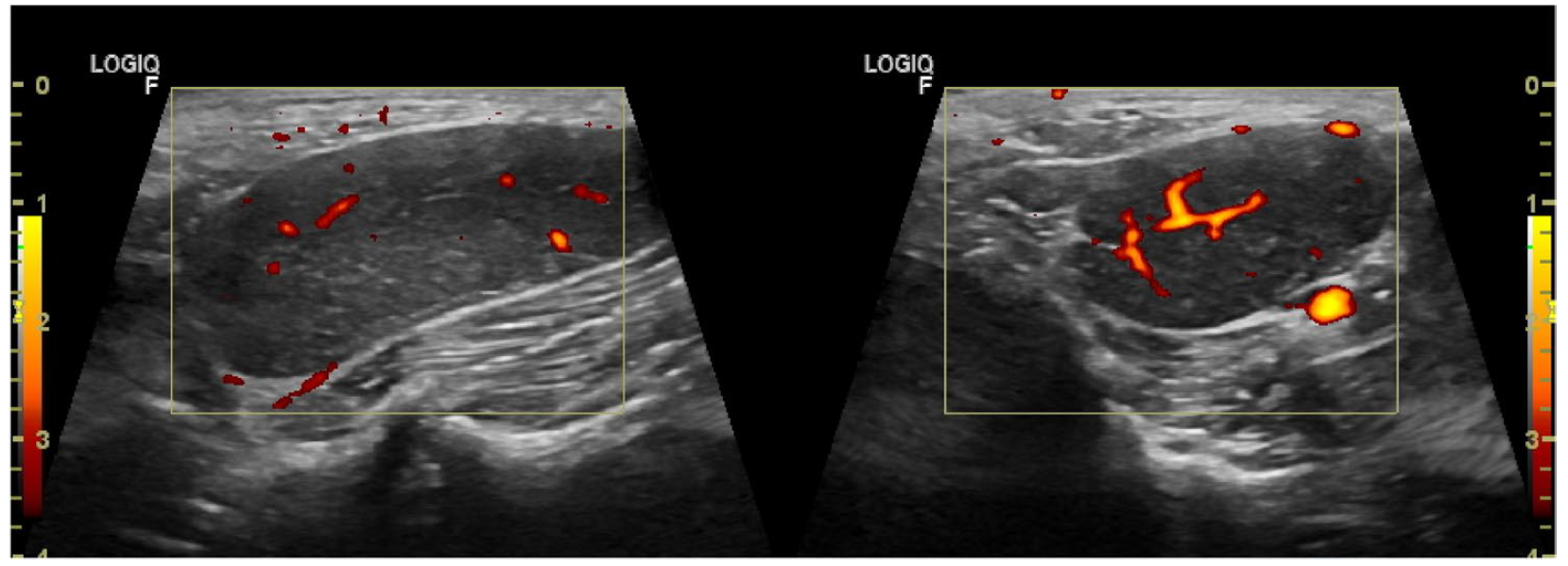

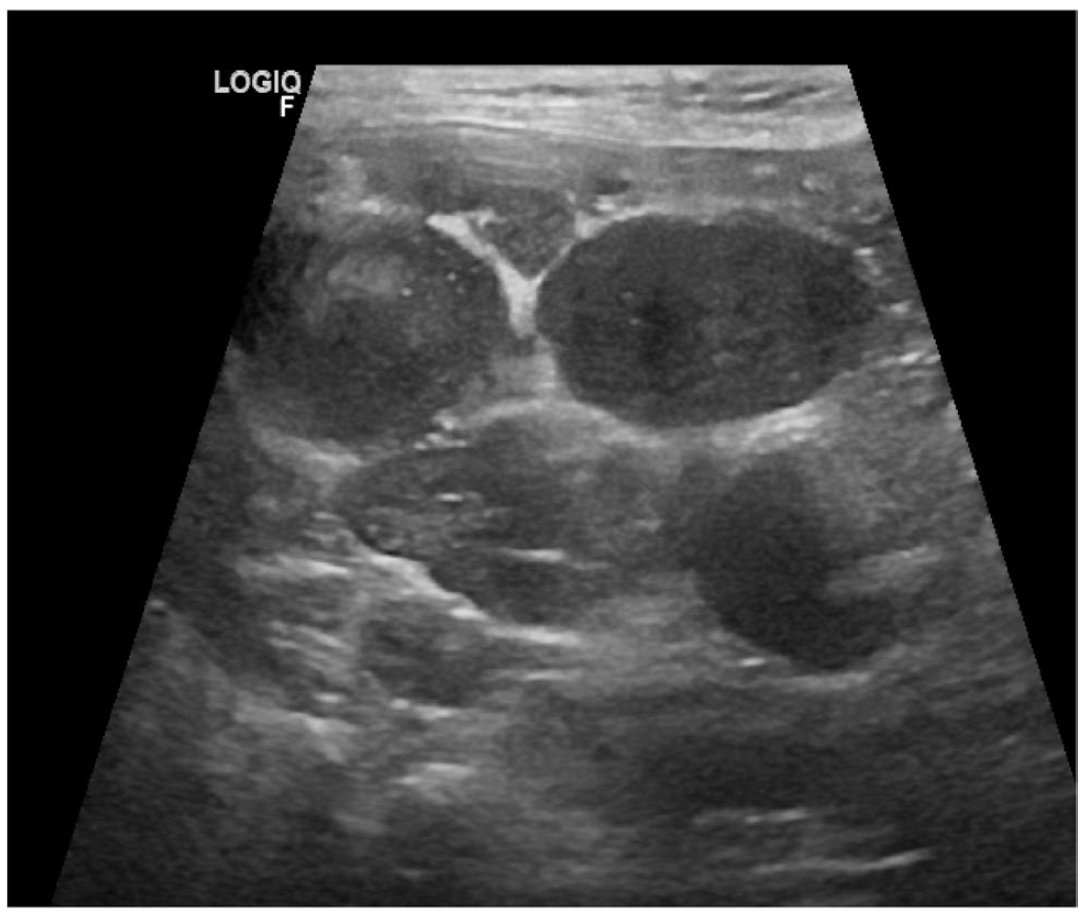

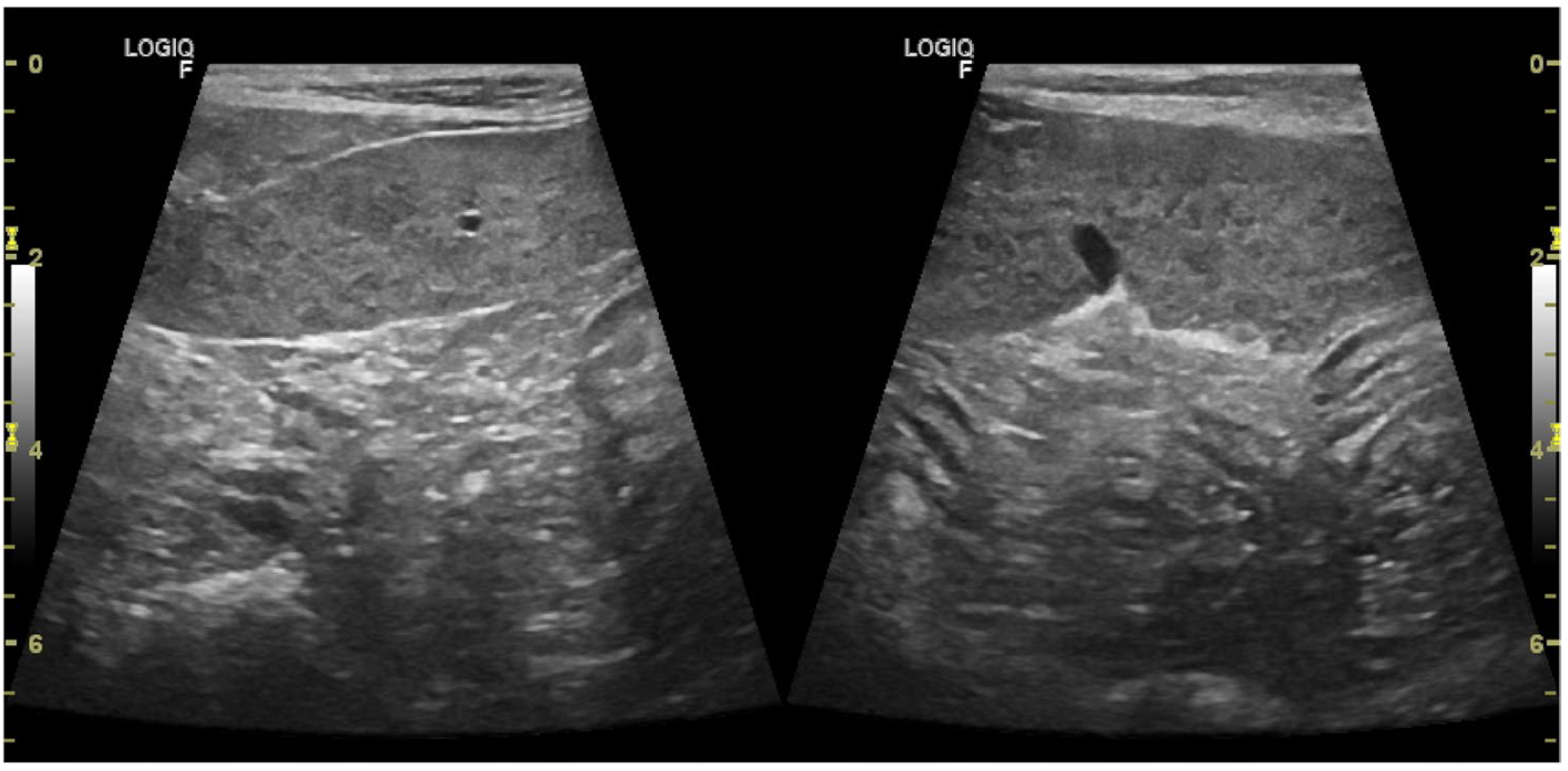

重新进行腹部超声检查,再次证实全身性内脏、腹膜后及外周淋巴结肿大:髂内侧淋巴结12–16 mm,腰主动脉旁淋巴结9–16 mm,脾门与肠系膜淋巴结12–15 mm,肝门淋巴结13–17 mm,呈团块或分叶状;淋巴结周围可见炎症反应,肠系膜回声增强。淋巴结多为低回声,从均质到不均质,形态圆润,较大者内可见血流信号。浅表淋巴结结构类似,最大者为右下颌(16×45 mm)与右咽后淋巴结,右腘窝淋巴结7.5×15.2 mm,腹股沟淋巴结9–11×29 mm。脾脏亦增大,厚约22 mm,形态拉长,实质明显不均,满布0.5–4 mm小灶性病变,多为低回声,呈斑驳样(图2–4)。

图2. 下颌肿大淋巴结超声:呈浸润-炎性重塑,包膜略不规则但与周围组织分界清楚,回声显著减低。

图3. 内侧咽后淋巴结超声:淋巴结显著增大,门部及实质内均见血流信号。

图4. 肉芽肿性淋巴结肿大。肠系膜一个中度增大的椭圆形、不规则、不均质低回声淋巴结的横断超声图。

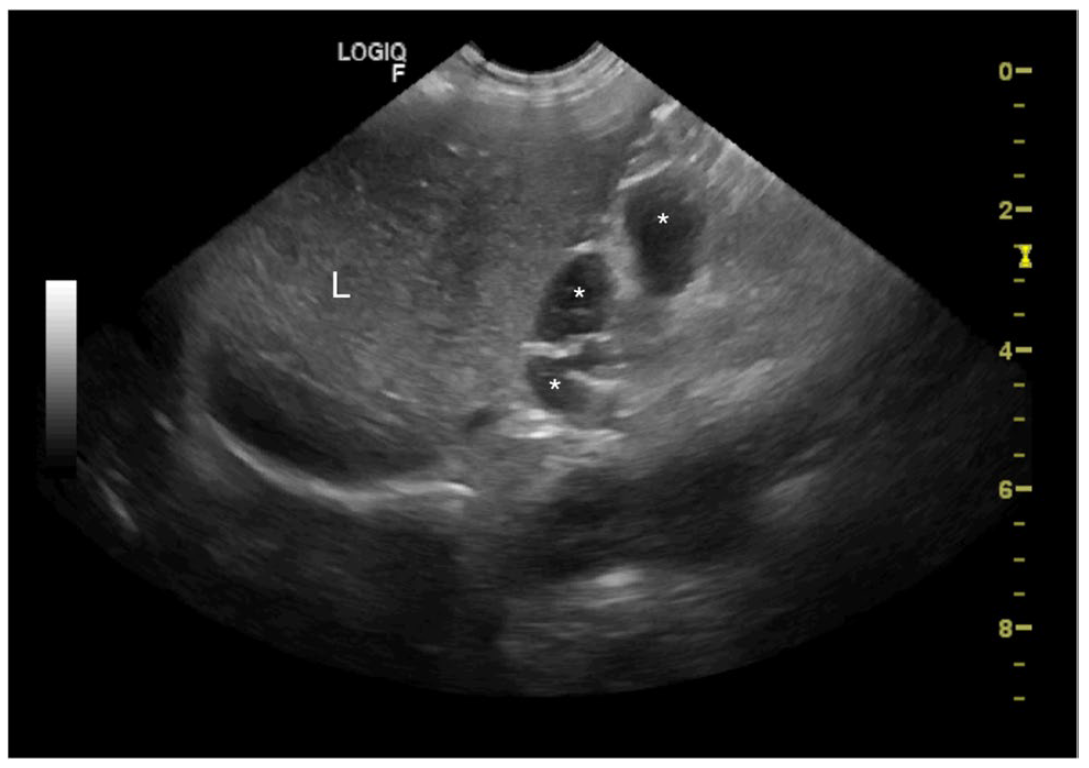

脾脏病灶之间可见条带状高回声;门部静脉略扩张;脾包膜不规则、增厚,周围伴炎症反应(图5)。肝脏中度增大,叶部延长、边缘变钝,可探及区域的肝包膜表面尚光滑;肝实质中度不均,回声弥漫性增高(图6)。鉴于全身性淋巴结肿大对恶性疾病具有高度敏感性,所获影像强烈提示淋巴瘤,此前另一家诊所的超声医师亦持相同怀疑。

图5. 脾脏增大,回声结构和回声强度不均,可见边界不清的小病灶。

图6. 肝脏增大。肝淋巴结肉芽肿性淋巴结炎的斜矢状面图像:周围脂肪轻度高回声。L-肝脏,*-淋巴结。

为排除淋巴瘤与分枝杆菌感染并存,手术切除左下颌淋巴结进行微生物及组织病理学检查。麻醉期间同时采集气管拭子并经膀胱穿刺留取尿液。PCR检测结果显示,淋巴结、气管拭子及尿液均未检出结核分枝杆菌复合群DNA。液体培养第5天(尿液、气管拭子)及第8天(淋巴结)见细菌生长。采用分枝杆菌试剂盒进行分子种属鉴定,证实分离株为鸟分枝杆菌。淋巴结HE及齐-尼抗酸染色组织病理学检查见分枝杆菌,但未发现淋巴瘤病变(图7)。

图7. 左下颌淋巴结显微镜下观:A)弥漫分布的上皮样巨噬细胞,胞浆丰富嗜酸性,淋巴细胞稀少;B)巨噬细胞胞浆内大量细小紫色杆状结构。

03 治疗

确诊鸟分枝杆菌复合群感染后,停用恩诺沙星,改用利福平(10 mg/kg,口服,每日一次)。同时尝试停用泼尼松龙,因糖皮质激素通常禁用于细菌感染。

一周内泼尼松龙逐渐减量,但犬状况迅速恶化,几乎无法起身且完全废食。鉴于文献报道皮质类固醇可抑制结核分枝杆菌诱导的细胞死亡,遂按原剂量恢复泼尼松龙。情况迅速好转,一个月内保持稳定:食欲正常,可短距离散步。

一个月后,获得该禽分枝杆菌分离株的药敏结果:对克拉霉素、阿米卡星敏感,利奈唑胺中度敏感,对莫西沙星、利福平耐药。因此停用利福平与阿奇霉素,改用克拉霉素(10 mg/kg,隔日一次)。

04 预后

用药后状态改善,散步时间延长,但好转仅持续约两周,随后再次恶化。

整个治疗过程(约3个月)共进行四次血液检查,均见贫血、血小板减少、肝酶及肌酸激酶、谷氨酸脱氢酶、乳酸脱氢酶升高,血钾偏高。

第二次血液检查同时测定了免疫球蛋白G(IgG)浓度,结果为410 mg/dL [500-1700]。最终犬出现严重贫血,第四次血液检查结果:红细胞0.25×10¹²/L [3.04-3.39],红细胞压积无法测出。遂输注全血350 ml,输血后红细胞升至3.5×10⁶/µl,红细胞压积30.4%。患犬表现淡漠、不愿活动。

为排除并发艾迪生病,行ACTH刺激试验并测定甲状腺激素浓度:刺激前皮质醇161 nmol/L,2小时后290 nmol/L [27.6-165.5],排除艾迪生病;但甲状腺激素结果提示甲状腺功能正常的病态综合征:总甲状腺素12.8 µg/dL [15-40],游离T4 1.3 ng/dL [1.4-4]。于是开始左甲状腺素10 µg/kg口服,每日一次。

一个多月内,多次出现病情加重,表现为明显跛行、步幅缩短,脊柱及四肢显著疼痛,并伴反复腹泻与呕吐。遂加用奥美拉唑(1 mg/kg,口服,每日一次)、硫糖铝(100 mg/kg,口服,每日三次)以及大豆磷脂(25 mg/kg,口服,每日两次)。浅表与腹腔淋巴结仍肿大,内脏原有病变加重。

确诊禽分枝杆菌感染三个月后,犬只死亡。

05 讨论

鸟分枝杆菌复合群(Mycobacterium avium complex, MAC)属于环境性非结核分枝杆菌,广泛存在于土壤、水源及多种动物体内。犬感染罕见,但近年来报道增多,尤其迷你雪纳瑞与巴吉度猎犬呈明显品种易感性。

MAC为机会致病菌,免疫健全个体常呈亚临床带菌;一旦宿主出现细胞免疫缺陷,即可播散至肝、脾、淋巴结、骨髓等处,表现为慢性消瘦、顽固性腹泻、贫血及全身淋巴结肿大。由于影像学所见与淋巴瘤几乎无异,临床极易误诊。

本例迷你雪纳瑞以“持续发热、腹泻、全身淋巴结肿大”就诊,外院超声疑为淋巴瘤并先行化疗,病情反而恶化。转我院后,细针穿刺涂片见大量胞内抗酸杆菌,Ziehl-Neelsen染色阳性,淋巴结组织培养出MAC,基因鉴定为M. avium,最终确诊为播散性MAC感染。回顾诊疗过程,有以下经验与教训:

- 迷你雪纳瑞在已报道的犬MAC病例中占比超过60%,且多集中于3岁以内。本犬年龄、品种均高度吻合,若早期结合流行病学背景,应将MAC纳入鉴别诊断。

- 超声显示淋巴结圆形低回声、血流丰富,伴肝脾弥漫性回声不均,符合“淋巴瘤”典型表现;但MAC肉芽肿亦可呈现相同图像。文献指出,约30%的犬MAC感染曾被误诊为肿瘤。因此,对于“影像拟淋巴瘤”病例,必须在细胞学或组织学层面寻找抗酸杆菌,而不能单纯依赖影像。

- 本病例化疗前已行细针穿刺,但外院未做抗酸染色,导致关键信息遗漏。若当时加做Ziehl-Neelsen染色,可提前2–3周获得病原线索,避免不必要的细胞毒药物。建议对所有“原因不明全身淋巴结肿大”病例,常规加做抗酸染色;阴性者再行PCR或宏基因组学检测,以提高检出率。

- 本犬IgG低至410 mg/dL,提示并发获得性免疫低下。迷你雪纳瑞可因CARD9基因缺陷导致先天抗分枝杆菌信号通路受损,一旦感染即呈暴发性经过。文献报道,携带CARD9纯合突变的该品种犬,即使长期联合用药,仍90%以上预后不良。本例后续对利福平耐药,虽调整为克拉霉素+阿奇霉素+恩诺沙星,并辅以输血、保肝、糖皮质激素,但贫血及多器官损伤仍进行性加重,最终死亡,与既往报道一致。

- 因合并免疫介导性溶血及食欲不振,曾尝试减停泼尼松,但病情迅速恶化;再次加用后食欲及精神短暂改善。体外研究提示,适量激素可抑制结核分枝杆菌诱导的宿主细胞坏死,从而减轻炎症风暴;然而长期应用会削弱杀菌免疫。对于免疫缺陷宿主,应尽可能缩短激素疗程,并密切监测菌量及炎症指标。

- MAC虽属环境菌,但已有猫、海洋哺乳动物向人传播其他非结核分枝杆菌的案例。本例家庭无免疫低下成员,但仍建议主人避免接触犬分泌物、排泄物,清洗消毒笼具,并告知如家人出现慢性咳嗽或淋巴结肿大应及时就医。

总之,播散性MAC感染在犬中罕见,但于迷你雪纳瑞等易感品种可呈高致死率。其临床表现、实验室及影像学特征与淋巴瘤高度重叠,极易误诊。提高警觉、早期行细针穿刺加抗酸染色、必要时进行分子鉴定,是避免误诊、及早干预的关键。一旦确诊,应依据药敏结果联合使用克拉霉素、氟喹诺酮及利福平等药物,并辅以输血、保肝、营养支持;同时慎用糖皮质激素。对于易感品种繁殖犬,建议开展CARD9基因筛查,以减少子代感染风险。

文献来源:Szaluś-Jordanow O, Łobaczewski A, Moroz-Fik A, Mickiewicz M, Sapierzyński R, Biernacka K, Nalbert T, Augustynowicz-Kopeć E, Zabost A, Frymus T. Mycobacterium avium-complex infection mimicking lymphoma in a miniature schnauzer. BMC Vet Res. 2025 Oct 21;21(1):623.